【目的】

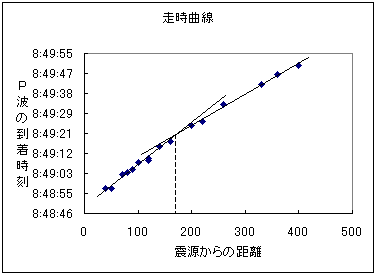

震源の浅い地震の走時曲線は,陸地では震央距離150〜300kmのあたりで折れ曲がることが観測される。教科書の実習では走時曲線を作成するが,グラフを作るのに時間がかかると,折れ曲がりを確かめるための時間がない。そこで走時曲線のグラフ作成を自動化することによって,グラフの折れ曲がりを確かめる時間を十分に確保できるようにする。

【教科・単元】

地学Ⅰ 地球の内部構造

【準備】

○ 各地の初動の時刻(P波の到着時刻)と震央距離の表(教科書にあるもので良い)

○ パソコン(表計算ソフト),プリンタ,定規

コンピュータの表計算ソフトのグラフ機能を使い,簡単にグラフ表示ができるようなシートを作成する。

→サンプル(traveltime.xls)

【手順】

① 各地の初動の時刻と震央距離を表計算ソフトに入力する。

② 表示されたグラフをプリントアウトする。

③ 走時曲線に定規をあてて2本の直線を引き,グラフが折れ曲がる震央距離を求める。

【結果】

長野県西部地震(1984年9月14日)における走時曲線をグラフ化し,定規で2本の直線をひくことによって,震央距離160〜180km付近で震央距離が折れ曲がることが分かる。

【留意点】

○ 走時曲線の折れ曲がりがわかりにくい場合は,グラフの縦横比を変える。

○ 2本の直線からそれぞれの速度を求めることによって,グラフの折れ曲がりが速度の変化によって起こっていることと,地下に速度の速い層があることを確認させる。