【目的】

簡単な三角測量(平板測量)によって遠くの物体までの距離を測定する実習を通して,年周視差による天体までの距離測定の原理を理解させる。

【工夫した点】

地層の走向・傾斜を測定するクリノメーターに照準を付けて,クリノコンパスなみの測量精度を出せるようにする。この方法は,野外実習でも用いることができる。

【教科・単元】

地学Ⅰ 恒星までの距離

【準備】

クリノメーター,厚紙(6cm×1cm),セロハンテープ,30cm定規,ルーペ,巻き尺

関数電卓または三角関数表

【手順】

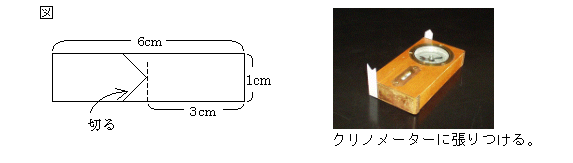

① 厚紙を図のように切り,クリノメーターの長辺と平行になるように張りつけて照準にする。

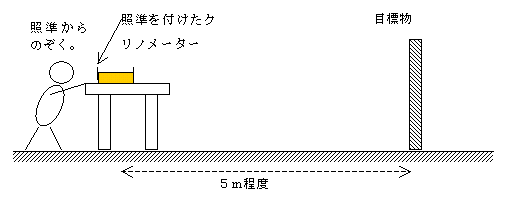

② クリノメーターを机の上に水平に置き,5~6m離れた目標物を照準からのぞく。

③ 目標物を照準で合わせ,クリノメーターの方位角をルーペを使ってなるべく正確に読み,記録する。

④ クリノメーターを目標物の方位に対して垂直方向に30cmずらして,同様に方位角を読む。

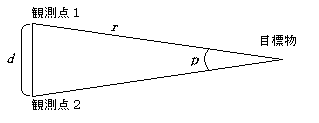

⑤ 2回の測定で角度差を求め,観測点間の距離の半分(基線d)と視差pとから,目標物までの距離を求める。

p/360=d/2πr(ただし,d≪r)

または,r=d/sin p

⑥ 巻き尺で目標物までの距離を実測し,三角測量との誤差を比較する。

【結果】

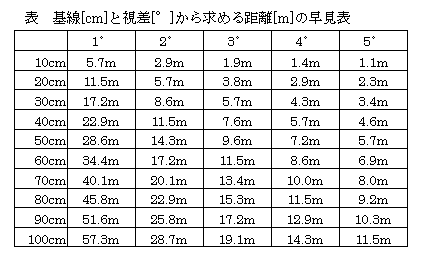

例)基線30cmで視差が4°のとき,

d=30cm=0.30m,

p=4°, sin(2°)=0.06975

r=d/sin pより,r=0.30/0.06975=4.301

目標物までの距離 4.3m

【留意点】

・ 基線は目標物の方位に対して垂直になるようにする。斜めにすると,目標物に対する基線が短くなり,距離を大きく見積もってしまう。

・ クリノメーターを水平にのぞくため,目標物も机と水平の高さのものにする。柱など垂直に細長いものが目標物として適している。

・ クリノメーターの方位角は2°単位で刻まれているので,基線30cmで測定できる最大距離は約8.6mである。もっと遠い目標を測定する場合は,基線を長くする。

・ 磁石や磁性体が近くにあると,クリノメーターの磁針が狂うので,近づけない。

・ この測定では方位の基準は地球の磁北である。天体の距離測定では,基準を遠方の天体にしていることと対応させる。