|

実践事例Ⅱ C(地球と宇宙) |

第4学年「水のすがたとゆくえ」 |

(1) 研究のねらい

本単元は,自然界での水の循環を調べる学習である。しかしながら,観察,実験を通して空気中における水の循環を調べることは難しい。そこで,これまでB領域に置かれていた「温度と水の変化」の学習と重ね合わせることで豊かな学びを構成しようとしているものと考える。それを反映して,教科書では水の蒸発や結露から導入を図っているものが多い。しかしながら,実際に学習を展開すると,水蒸気と湯気の違いが明確でなく,混同したまま学習が展開されとまどうことが多い。そこで,水の三態変化の学習を先に済ませ,その後,自然界における水の循環の学習を構成してはどうかと考え,実践を試みることにした。

『小学校学習指導要領解説-理科編-』によると,本単元の基礎的・基本的事項は,次のようになっている。

|

(2) 水が水蒸気や氷になる様子を観察し,温度と水の変化との関係などを調べ,水の状態変化についての考えをもつようにする。 ア 水は,温度によって水蒸気や氷に変わること。 イ 水は水面や地面などから蒸発し,水蒸気になって空気中に含まれるとともに,結露して再び水になって現れることがあること。 |

しかも,この学習を確かなものにするために必要な観察,実験を挙げると,次のとおりである。

・ 水を熱し,沸騰する様子や寒剤を使い,水を冷やし氷になる様子を観察する。

・ 身の回りの水面や地面から,水が自然に蒸発する様子を観察する。

・ 身の回りの水蒸気が冷やされ,結露する様子を観察する。

これらの活動を通して,水は温度によって状態が変化するという見方や考え方をもつようにするとともに,水蒸気や氷に姿を変える水の状態変化と温度を関係付ける能力や興味・関心をもって追究する態度を育てることがねらいとなっている。このことからも,水の三態変化の学習が核になっていることがうかがえる。したがって,三態変化の学習を温度,あるいは熱と関係付けながら意欲的に学習するように導入を工夫したい。

(2) 研究の実際

ア 観察,実験の問題点

水を加熱し,沸騰させる実験では,ビーカーやフラスコに水を入れ,それを加熱し,変化を調べることから始めている。しかしながら,この 時期の児童は,水を沸騰させる事象を既によく目にしており,興味や関心を引きにくく,問題意識を形成することが難しい。

イ 観察,実験のポイント,新たに開発した教材

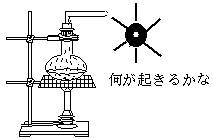

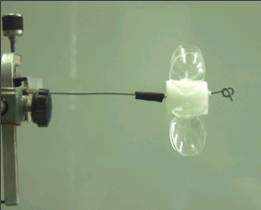

児童が問題意識を形成できる導入となるようにするために,単に事象の変化ではなく,力やエネルギーを感じるものにしたいと考えた。導入において,ポンポン船や紙のなべによる沸騰実験などを考えたが,水の三態変化の学習以外の事象に目が向き,問題が多様化しすぎると考え,力やエネルギーを感じる導入として,次のような蒸気でタービンを回すという事象提示を考えた。

○ タービンの作り方

摩擦抵抗を極力少なくし,水蒸気の力で簡単に回るようにするために,円柱状のフォームポリスチレンの筒の中心にアルミパイプを差し込み,軸とした。心棒には,針金を利用した。

蒸気の力で回転しやすくするために,プラスチックのアイスクリーム用スプーン6本をバランスよく差し込んだ。スプーンは少し丸みを帯びているので,その内側に水蒸気が当たるように配置するとよく回る。

ウ 実証授業の流れ

本単元の学習はC(地球と宇宙)区分の学習として,空気の蒸発にかかわる内容と,水の三態変化の内容を行うものである。

児童は,氷水の入ったコップや冷えたバターケースに水滴がついたり,壁の結露や窓ガラスの内側が結露でびしょびしょになったり,洗濯物の乾き方が天気によって違ったりするなど,日常生活の中で様々な経験をしている。しかし,これらの現象に対して興味・関心が低く,漠然と見過ごしているようである。

したがって,この単元では,身の回りの事物・現象に興味・関心をもたせ,いかに問題意識をもたせるかが大きな柱になると考える。

そこで,第1時では水蒸気によってタービンを回す活動を取り入れたい。児童が「なぜタービンが回るのか」,「何がタービンを回しているのか」などの問題意識をもち,水の変化に関する学習問題を設定し,追究するようにしたい。

第2時は,前時の活動を通して生まれた「水はどのくらい熱くなるのだろうか」,「泡の正体は」,「水が少なくなった原因は」,「湯気はどこへいったのか」などの問題に対する追究を,課題別にグループを構成して取り組ませる。その結果を基に情報交換を行い,水が100度近くになると質的な変化を起こし,気体に変わっていること,その気体が空気中に拡散して存在すること,温度の違いで水の状態変化が決まっていることなど,温度と水の状態変化の関係に気付かせたい。

第3時では,水が冷やされると氷になることから,更に冷やし続けるとどうなるかを温度変化と関係付けながら調べ,水の三態変化についてまとめさせる。

第4時では,温度による水の変化を利用したものづくりをさせたい。例えば,ポンポン船,雲発生装置,湿度計づくりなど,学習したことを生かしたおもちゃづくりを行い,きまりを実感させたい。なお,研究の仮説は次のとおりである。

① 事象から多くの事実をつかみ,問題意識をもったとき,児童は見通しをもって意欲的に学習に取り組むのではないか。

② 一つの事象から出た問題が多様であっても,それぞれの問題を追究する中で,現象のメカニズムを問うことに焦点化するのではないか。

③ それぞれが獲得した情報を共有することで,児童の理解は深まるのではないか。

|

過程 |

主な学習活動 |

教師の働き掛けと児童の反応 ◇児童の気付きや考え |

|

① つ か む |

1 水を加熱する前に,装置を見て何が起こるかを予想する。

2 水を加熱し,何が起きるか確かめる。

|

○ これから起きることに対して期待感をもたせるとともに,観察の視点を明確にさせるために,加熱する前に何が起こるかを予想させる。 ○ 考えを整理するために,モデル図を用意し,それに児童の考えを記録する。 ◇ 水が沸騰する。 ◇ 水から泡が出る。 ◇ 水が無くなる。 ◇ タービンが回る。

○ タービンが回ることだけに着目している児童には,「タービンを回しているのは何なのかな」と問い掛け,回している原因を考えさせる。 ○ 水が無くなることに気付かせるために,最初の水の量を少なめにする。 ◇ 泡が出てきた。 ◇ 水も一緒に出てくる。 ◇ タービンを回すのは空気だ。 ◇ 白い煙が当たっている。 ◇ 泡がいっぱい出ると回り方がすごい。

|

|

② 気 付 く |

3 気付いたことや調べたいことなどをノートにまとめる。

|

○ 児童に明確な問題意識を形成するために,観察した事実についてまとめさせる。 ○ 児童がまとめやすいように,記録ノートに沸騰の図をあらかじめ印刷しておく。

|

|

③ 深 め る |

4 学習問題を設定する。 それぞれのもった問題を黒板に整理する。 ・ グループに分かれて,調べることを話し合う。 ・ もう少し何が起きているか調べないと分からない。

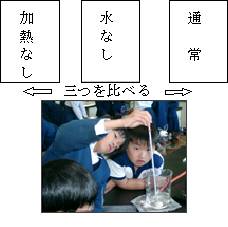

5 再度,事象を観察する。 ・ 最初の水の位置に印を付ける。 ・ 十分に時間をかけて,納得するまで観察に取り組む。 6 グループごとに調べる方法を話合い,実験を行う ・ 調べたい問題ごとに再度グループをつくり直す。 ・ 通常のやり方と加熱しない場合,水がない場合というように条件を変えて比較しながら調べるグループも出てくる。

|

○ グループで追究させるために,問題ごとに分けた表を黒板につくり,調べたい問題の枠に自分の名前を置くようにする。 ◇ 水説 … 5人 ◇ 水蒸気説 … 27人 ◇ 湯気説 … 2人 ◇ 空気説 … 0人 ◇ 空気と水説 … 0人 ○ ノートには「空気説」,「空気と水説」などが書かれていたが,「水蒸気説」に名前を張る児童が多く,そちらに考えが変容していった。考えが明確でないので,友達の意見に流されたものと考える。 ○ もう少し事象をしっかり見たいと考える児童が出てきたために,再度,事象を観察させる。 ○ 自分の考えをもって事象を見るようになる。 ○ 熱と関係付けて考える児童が出てくるようになる。 ○ 水の減り方と関係付けて考えるようになる。 ◇ 水が少なくなると回す力が弱くなった。 ◇ 水が無くなると湯気が出なくなる。 ◇ 温度が100度近くにならないと激しい泡は出ない。 ◇ 湯気は70度だ。目に見えるようになる。 ○ 出てきた考えは,次のとおりであった。 ◇ 水がタービンを回している。 ◇ 熱が回している。 ◇ 熱と水が回している。 ◇ 熱と空気が回している。 ◇ 熱と空気と水が回している。 ◇ 水蒸気が回している。 ○ 出てくるものを集めると,最初袋が膨らむが,火を止め冷えると,しぼんで水滴に変わった。 ◇ 水が無いと回せない。 ◇ 袋に水がたまる。 ◇ 空気ではないみたいだ。 ◇ 出てくる所には見えないが,絶対に水がある。水が関係している。 ◇ 水が空気になっているのではないか。 |

|

④ ま と め る |

7 各グループの実験結果を基に,タービンが回る原因を話し合う。

・ 水蒸気について調べる。

|

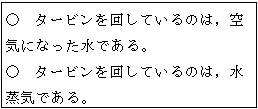

○ 実験の結果を児童は次のようにまとめた。 ・ タービンを回しているのは空気になった水である。 ・ 空気になった水ではなく,水蒸気であるという考えを固持する児童が出てきたために二つのまとめができる。 ○ 水蒸気が何か分からないと何も調べられないことを話合い,調べ活動を行わせる。 ・ 教科書で調べる。 ・ インターネットで調べる。 ・ 図書館で調べる。 ・ 「空気になった水」説と「水蒸気」説が同じであることが分かる。 |

エ 結果と考察

・ 沸騰して出てくる水蒸気でタービンが回ることに感動し,児童の追究意欲を高めることができた。タービンが回り始めると,回す力は何かという問題意識が形成された。

・ 最初タービンを回しているのは何かと発問したとき,「空気説」や「水説」,「水蒸気説」,「湯気説」など多様な説が出てきたが,それぞれの意味しているものは同じではないかと考えた。

やはり,児童の使う言葉の意味が同じにならないと,同じ考えの違う言葉が飛び交い,話合いがうまくできないことが分かった。

・ 起きている事象を正しくとらえていない段階で,予想を立てたり,予想を確かめるための計画を立てたりすることはできず,再度事象を見つめることになった。その際,児童は何が起きているか,どうして起きているかといった視点で事象を見つめることになり,事象を見る目は,意図的な,真剣なものとなることが分かった。

・ タービンが回る理由を問う過程で,水を加熱したときの水の変化や沸騰するときの温度調べなど,多様な追究が行われることが分かった。

・ 水の蒸発が終わり,何も出なくなったとき,水が関係していることをはっきりと認識することができた。

・ 観察,実験の過程で水蒸気の意味が分かるであろうと考えたが,最後までそうはならず,教師が支援し,調べ学習の場を設定することになった。

・ いろいろな事実を手に入れてから水蒸気の意味調べを行ったことで,「あっ,そうか。あれが水蒸気か」と,実際の水蒸気と言葉をつなぐことができ,納得してとらえることができた。

(3) 実証授業の成果と課題

<成果>

・ 児童が自分の考えを確立するためには,考えをつくり,つくり直すために,何度も時間をかけて事象を見直す必要があることが分かった。

・ 「なぜタービンが回るのか」といった,事象のメカニズムを問う問題を形成することができれば,多様な追究の中で,事実や関係をもその過程で問うことになり,すべての学習が形成されることが分かった。

・ 児童がもった問題を解決する多様な追究の結果を基に話合いを行い,関係付ける活動を設定することで,事象のメカニズムが明確になり,深い理解,納得に至ることが分かった。

・ 児童が発している「言葉」は多様な意味を含んでおり,同じ言葉でも意味が異なっていたり,意味が異なっていても同じ言葉を使っていることが分かった。そのように考えたとき,言葉だけでなく,イメージやモデル図を使って考えを発表させる必要があることが分かった。

<課題>

・ タービンが回る理由に「熱」という考えが出てきたが,「熱を加えたから何が起きたのかな」と問い掛け,「熱」を調べる対象から最初に外す必要があった。そのように,課題設定の際に追究対象をどこまで絞るか,今後研究を深める必要がある。

(吉田町立牟礼岡小学校 鈴東 淳)