|

6年 |

単元名 |

土地のつくりと変化 |

|

単元のねらい |

○ 身の回りの大地やその中に含まれているものに興味をもち,地層が水の流れの働きでできたものか,火山の働きでできたものか推論できるようにする。 ○ 大地の変化について自然災害と関連付けながら調べ,台地は地震や火山の噴火によって変化することをとらえることができる。 |

|||||||||

|

学習活動 |

児童の素朴な見方や考え方・児童のつまずき |

教師の支援・対応 |

納得・実感させるために必要な観察・実験 |

|||||||

|

○ 堆積岩のでき方の説明を聞き資料で調べる。 ・丸みを帯びた石がある。 ・とても硬くなっているな。

○ 小高い山に位置する学校の地形はどのようになっているか考える。 <地層の様子> ・赤茶色の地層だね。 ・葉っぱのような化石がある。 ・触ると石は割れるよ。

|

○ 本当に粘土が固まってできたものなのかな。 ○ 水の働きでできた地層のようだけれど,どうしてこんな山の所にあるのかな。 ○ 火砕流ってどんなものなのかな。そんなにたくさんの灰が積もるのかな。

|

○ どのようにしたら分かるか考えるように働き掛ける。 ○ 地層ができた後の地形の変化に着目させる。隆起説と海退説に着目させる。 ○ 実際に火砕流について描かれている映画を視聴させる。 |

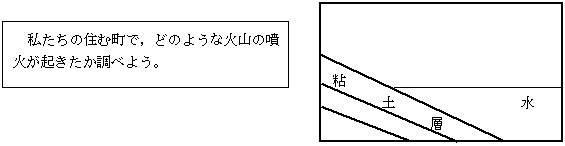

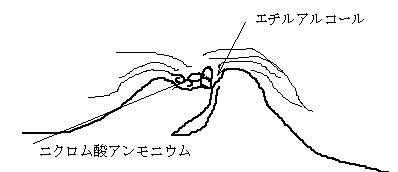

<実験1> ○ 泥岩を粉状にして水に浸らせてみる。他の粘土も同じようにする。すると,粘土のような粘り気のある物に変化することが分かる。 <実験2> ○ 紙粘土と油粘土でできた地層を使い,水の中から隆起する様子や海の水が引いていく様子を確かめる。 ○ ダンデス・ピークという映画の火砕流が起きる場面を視聴させる。 <実験3> ○ ニクロム酸アンモニウムを使って噴火の模擬実験をする。 だんだんと地形が変わっていく様子が分かる。 |

|||||||

|

|

|

|||||||||

(鹿児島市立錦江台小学校 林 星子)