|

実践事例Ⅲ A(生物とその環境) |

第6学年「植物のからだのはたらき」 |

(1) 研究のねらい

本単元の学習は,多くの場合,日光を当てた葉とそうでない葉を用意し,ヨウ素でんぷん反応を調べ,植物は葉で光合成を行い,でんぷんを作っていることを学習して終わる。

果たしてそれでよいのだろうか。『小学校学習指導要領解説-理科編-』には,次のように記載されている。

|

(2) 動物や植物の生活を観察し,生物の養分のとり方を調べ,生物と環境とのかかわりについての考えをもつようにする。 ア 植物の葉に日光が当たるとでんぷんができること。 イ 生きている植物体や枯れた植物体は動物によって食べられること。 ウ 生物は,食べ物,水及び空気を通して周囲の環境とかかわって生きていること。 |

基礎的・基本的事項からみても,でんぷんができることは,単元の学習内容の一部でしかない。

植物のことに限定しても,植物の葉の中ででんぷんが生成されていることを調べ,植物が自分ででんぷんを作ることをとらえることは必要である。しかし,それは目的ではなく,ねらいを達成するための一部に過ぎない。

最終的なねらいは,生物が周囲の環境の影響を受けたり,かかわり合ったりして生きているという見方や考え方をもつようにするとともに,生物の体のつくりと働きを多面的に追究する能力や,自然界のつながりを総合的にとらえようとする態度を育てることである。

つまり,この単元でねらいとしなければならないことは,でんぷんを作るということではなく,でんぷんを作って植物が生きているということを児童に実感させることである。

そこで,本研究においては光合成を行い,でんぷんを作ることと植物が生きることとを関連付けて理解させるためにどのような観察,実験が必要であるのかを明らかにする。

(2) 研究の実際

ア 観察,実験の問題点

日光を当てた葉とそうでない葉のヨウ素でんぷん反応を調べ,日光が当たった葉はでんぷんができているという実験だけでは,でんぷんを作ることの意味(生きているということ)まで理解させることは難しい。

また,「日光の中にでんぷんが存在し,それが葉に吸収される」と考える児童も多い。したがって,葉ででんぷんが生成されることと植物が生きることとを関連付けるために,生成されたでんぷんが生きることに使われていることを理解させるような学習を構築する必要がある。

なお,ヨウ素液とでんぷんの反応を調べるために,アルコールを用いた脱色やたたき染め法があるが,なかなかうまくいかない。そこで,新しい脱色の方法や植物の体全体に糖が行き渡っていることを調べる実験方法を開発する必要がある。

イ 観察,実験のポイント,新たに開発した教材

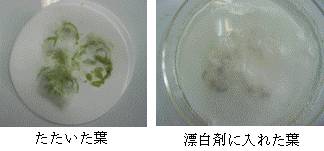

(ア) 葉の緑を漂白する方法

実験に使う葉の脱色については,県総合教育センターのホームページに示されている台所用漂白剤を使う方法に改善を加えた。

<漂白剤を用いた脱色の方法>

① 葉をろ紙二枚に挟み,その上から小づちで,葉の色がしっかり付くまでたたく。

② ろ紙に葉を挟んだまま,台所用漂白剤を入れたペトリ皿に静かに浸ける。(でんぷん粒が流れ落ちやすいので注意する。)

③ 葉の色が無くなったらそのままそっと取り出し,ぬるま湯を入れたペトリ皿に浸ける。(漂白剤を流すため)

④ 20秒程度お湯に浸けたら,そっと取り出し,ガラス板等に置く。

⑤ ヘアードライヤーで軽く乾燥させる。

⑥ ろ紙と植物に分け,それぞれのヨウ素でんぷん反応を調べる。

※ 漂白剤が目に入らないように十分注意する。

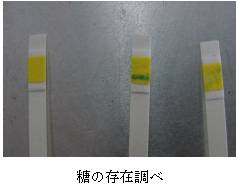

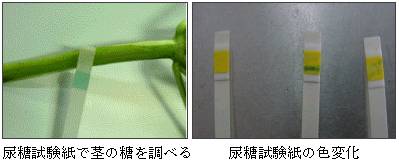

(イ) 植物の中の糖を調べる方法

植物体の中の糖を調べる方法としては,糖度計の使用が考えられるが学校で準備するのは難しい。そこで,尿糖試験紙を利用できないか確かめたところ,植物体の中の糖に反応することが分かったので活用することにした。

<尿糖試験紙を使った糖の存在を調べる方法>

① 植物体の中の調べたいところをナイフで切断する。

② 切断したところの液を尿糖試験紙に付ける。

③ 色見本を使って色の変化から糖の存在を調べる。

(ウ) 植物のでんぷん生成と植物が生きていくことを関連付けさせる導入の方法

でんぷんを生成することと生きていること関連付けるために,単元の導入では,日光が当たっている植物とそうでない植物を用意する。二つの植物の成長の違いに目を向けさせ,単元の学習の終末において,関連付けて考察できるようにする。

ウ 実証授業の流れ

実証授業においては,児童の考えを概念地図法で探りつつ,児童の要求する観察,実験を行う方法で進めた。なお,授業前の児童の実態を調査すると,次のような考えが多くみられた。

<実態調査にみられた児童の主な考え>

・ 植物の成長には日光も必要だが,肥料の影響の方が大きい。

・ 日光そのものが栄養である。

・ 日光があると暖かいからよく成長する。

|

過程 |

主な学習活動 |

教師の働き掛けと児童の反応 ◇児童の気付きや考え |

|

① 日 光 と 植 物 |

1 事象を見る。

・ 日光を当てた植物 ・ 日光を当ててない植物

|

○ 植物の成長には,肥料より日光の働きが大き いのではないかという考えをもたせるために,日光が当たり元気な植物と日光が当たらず元気のない植物を提示する。 ○ 植物の栄養とでんぷんとの関係に気付かせるために,第5学年で使ったインゲンマメの鉢植えを準備する。 ◇ 日光を当てた方が茎も太くて大きく,成長が違う。 ◇ 成長するためには,日光が必要である。 ◇ 日光の中の養分が,葉にくっついている。 |

|

② 植 物 の 中 の で ん ぷ ん 調 べ |

2 日光が当たっている植物には,でんぷんがあるのかを調べる。

・ 植物の根,茎,葉など,いろいろな部分を切り取り,ヨウ素反応を調べる。 ・ 植物の色の脱色方法として台所用漂白剤を使う。 |

○ でんぷんが植物の養分であることに気付かせるために,第5学年の発芽条件の学習や「種子の中のでんぷん調べ」の学習を想起させる。 ◇ 日光が当たった方には,葉にでんぷんがある。 ◇ 日光の中のでんぷんがつく。 ◇ 日光が当たり,でんぷんができる。

|

|

③ 日 光 の 中 の で ん ぷ ん 調 べ |

3 日光の中のでんぷんを調べる。

・ ヨウ素液を染み込ませたろ紙を日光に当て,色の変化があるかを調べる。 ・ ヨウ素液をシャーレに入れ,日光に当てる。

|

○ 日光の中にでんぷんがあるという考えが多いので,葉ででんぷんができることに気付かせるために,日光の中のでんぷんを調べさせる。 ◇ 日光の中にはでんぷんがない。 ◇ でんぷんは植物についたり,吸収されたりするのではなく,植物の中でできている。 ◇ でんぷんが生成されるとするならば,どこで作られるのだろうか。 ◇ どうして葉の所にしか,でんぷんが見付からなかったのだろうか。

|

|

④ で ん ぷ ん と 成 長 調 べ |

4 日光が当たり,でんぷんができることが,植物が生きるために必要であることを調べる。

・ 日光が当たった葉と,そうでない葉を作りでんぷん反応を調べる。 ・ 植物の体全体にでんぷんがあるかを調べる。 |

○ 葉で,でんぷんが作られることを調べさせるために,光を当てた葉とアルミニウムはくを使って覆いをした葉を用意し,でんぷんが検出できるか実験を行う。 ○ 成長のためにでんぷんが必要であれば,作られたでんぷんが植物体全体に運ばれているはずだという考えを検証させるために,再度,植物のいろいろな場所でのでんぷんを調べさせる。 ◇ 葉と茎の外側と実にでんぷんがある。 ◇ 植物の緑のところにでんぷんがある。 ◇ 根には,でんぷんがない。 |

|

⑤ 糖 と 成 長 |

5 でんぷんが,植物の成長に使われているのかを調べる。

・ ろ過を行って,粒の大きさの違いを調べる。 ・ 植物のいろいろな所を切り,汁を尿糖試験紙に付ける。

・ 茎には,糖がある。 ・ 根にも,少しだが糖がある。 |

○ でんぷんが糖になり,植物の成長に使われるという考えをもたせるために,食べ物の消化の学習を想起させ,でんぷんが糖に分解されることに気付かせる。 ○ 糖が植物体全体に行き渡っていることを調べさせるために,尿糖試験紙を提示し,使い方を知らせる。 ○ でんぷんは大き過ぎて糖にしないと植物の体を回ることができないことをとらえさせるために,でんぷんと糖を水に溶かし,ろ過する活動を取り入れる。 ◇ 葉でできたでんぷんは,糖に変わって植物全体に運ばれている。 ◇ 植物も動物と同じように,糖に変えて使っているんだね。 ◇ でんぷんは植物全体に行きわたり,成長に使われる。 ◇ 植物は,人間と同じようなことをしているんだなあ。すごいなあ。 |

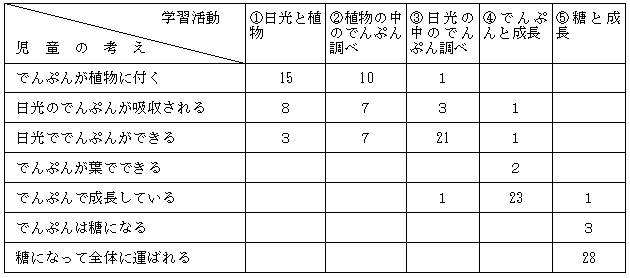

①から⑤までの学習活動ごとに,児童の考えがどのように変化したのかを表にまとめると次のとおりである。

【学習活動ごとの児童の考えの変化】(数字は人数)

注: 児童の考えについては,児童の描いた概念地図と感想を分析して行うとともに,児童の考えを読み取れない場合には,児童から聞き取りを行った。

エ 結果と考察

・ 一般に行う活動は②の活動である。学習活動ごとの児童の考えの変容をみると,②の活動では,でんぷんがあることは分かっても,日光の中にでんぷんがあり,それが葉に吸収されるといったように,でんぷんがなぜあるのかということについては理解できていないことが分かる。さらには,本単元のねらいである「でんぷんを使って成長している」という考えは,もてないことも分かる。

このことから,植物がでんぷんを作って生きているという認識にまで高めるためには,日光の中にでんぷんがあるのかを確かめたり,でんぷんが糖になって植物全体に行き渡ることを調べたりする実験を行うことが必要である。

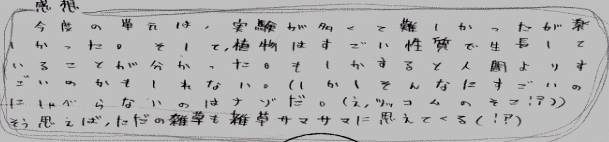

・ 児童は,自分の知っている動物の体の働きと結び付けて考え,植物のすばらしさを実感することができた。また,ある児童は,下記の感想のように,「難しかったが楽しかった」と書いているように,深く考えることの難しさが「分かった」ときの喜びを倍増させていることを示している。

(3) 実証授業の成果と課題

児童がきまりを納得することができる観察,実験を提供しようと考え,実証授業を実施した。その実現のために,葉の緑色を脱色する方法と植物体の中の糖を調べる実験の開発を行った。

しかしながら,最も必要だった観察,実験は,「日光の中にでんぷんは存在しない」という実験であった。児童は,「日光の中にでんぷんがある」と考えており,その考えを変更させる観察,実験を行わない限り,植物と日光の関係を正しくとらえることができないため,きまりを納得できないということである。分かるという観点から考えると,必要な知識を獲得し,それを正しく関係付けていくことが必要であり,そのためには,児童はどんな情報を手に入れているか,あるいはどのように関係付けているかということについて,教師は,常に配慮する必要があることが分かった。成果と課題を箇条書きで示すと,次のようになる。

<成果>

・ 児童に明確な問題意識をもたせるためには,児童の実態を把握し,これまでもっている考えを揺さぶるような事象提示を行うことが有効であった。

・ ヨウ素液に日光を当てたり,尿糖試験紙を使って調べたりするなど,児童が疑問に思っていることを確かめる実験をすることで,理解を深めることができた。

・ 児童は植物のからだの働きと動物のからだの働きを関連付けるなど,既有の知識と関連付けて説明できるようになったときに,納得した。

<課題>

・ 他の単元においても,本当に児童が納得しているのかという観点で児童を深く見つめながら授業を行う必要がある。

・ 児童の内面を探るために今回は概念図を用いたが,研究を日常的なものとするため,簡便に児童の内面を探ることができる方法を開発する必要がある。

(鹿児島市立向陽小学校 北原 深志)