|

単元名 第5学年「てこのはたらき」

1 研究の経緯 (1) これまでの授業の反省点や問題点 ① 子どもたちが,どのような意識や経験があるのかなどの実態を把握していなかった。 ② 教材研究が足りず,子どもたちが実感・体感できる場を十分保障することができなかっ た。そのため,子どもたちの問題意識が低く,主体的に問題を解決しようという意欲をもたせられなかった。 ③ 比較実験における条件制御の資質・能力の育成が十分でなかった。 ④ 発展的な学習や補充的な学習についての教材研究が不足していた。 (2) 反省点や問題点を生かして ① 子どもたちの実態を授業の場面や指導に生かす。 ② 身近な物を使って教材を増やし,実感・体感する場を十分に設定する。また,てこの便 利さに気づくためにも,重さを十分に体感させていきたい。 ③ 自由試行から条件制御の必要性を感じ取らせる場の工夫と,ワークシートの工夫を行う。 ④ 発展的な学習や補充的な学習において,てこやてんびんを利用した「はかり」づくりを 行う。 2 研究の実際 (1) 子どもの実態 (調査人数20名,質問紙,重複回答,主な項目のみ記述) ① 理科学習に対する興味・関心 ( 好き …15人 ふつう…5人 きらい…0人 ) ② 表1 理科学習に対する思い(複数回答)

③ シーソーで遊んだ経験 ( ある…19人 ない…1人 ) ④ やじろべえを作ったことがある経験 ( ある…15人 ない…5人 ) ⑤ くぎやかなづちの使用経験 ( ある…20人 ない…0人 ) ⑥ くぎを抜いたことのある経験 ( ある…18人 ない…2人 ) ⑦ 表2 てこを利用した道具の中で一番便利だと思う道具とその理由

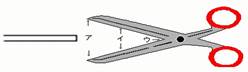

⑧ 表3 はさみの作用点の違いに対する力の見方や考え方

⑨ 表4 植物の発芽における条件制御の資質・能力

⑩ 表5 おもりの重さと支点からの距離を関係付ける能力

(ア 左にかたむく イ 水平につり合う ウ 右にかたむく)

《 考察 》 本学級の子どもたちは,理科の学習に対して興味・関心が高く,しかも,昆虫や植物などの生き物だけでなく,観察や実験などにも興味をもっている。しかしながら,見付けた問題を自分で調べたり,自然のきまりについて話し合ったりする活動は好まない傾向にある(表1)。以上のことから,子どもたちに実験に対する目的意識を明確にもたせ,知的探求心を高めさせるような問題解決的な学習を展開させることが重要である。 ③~⑥の結果から,てこに関してはほとんどの子どもたちが,遊びや学習の中で,てこやてんびんの性質を利用したものを経験してきている。特に日常使用しているはさみには,多くの子どもたちが便利さを感じているが,学級の約3分の1の子どもは,はさみの作用点の位置による力の与え方の違いは気付いていない(表3)。 「植物の発芽と成長」における発芽の条件を問う質問では,半数の子どもが,条件制御の考えを生かした実験を組み立てることができない(表4)。 支点からの距離が同じでおもりの重さも等しい時につり合うことや,支点からの距離が同じでおもりの重さが異なる時には重い方へ傾くということに大半の子どもたちが気付いている(表5)。しかし,支点からの距離が異なり,おもりの重さが等しい場合にどちらに傾くかは,実感できていない。そこで,てこの原理は支点からの距離が傾きに重要なポイントとなることを実感として感じ取らせる必要がある。

子ども一人一人に,てこについての興味・関心をもたせ,主体的な問題解決的な学習にするために,単元の導入において,次のような工夫をした。 まず,「てこはこんなに便利な道具なんだ。」と実感させるために,とても重いおもりを持ったり運んだりする活動を位置づけ,てこを使うことの便利さを納得できるようにした。 ア 空の10リットルのポリタンクを提示し,砂場でぎっちりと砂を詰めさせた。約20㎏前後の重さとなるので,「だいたい何㎏になったのだろう?」と問い掛け,子どもたちの重さに対する感覚を確かめた。子どもは「3㎏?」や「10㎏ぐらい。」と軽めに見積ることが多く,答えを聞いた後は一人一人が約20㎏の重さを実感していた。 イ 子どもたちにてこを学習する場所まで交代しながら,おもりを運ばせた。 ウ おもりを楽に持ち上げることに興味・関心をもたせるため,「ある道具を使うと,このおもりを指1本で持ち上げることができるよ。」と問い掛けた。 子どもたちは20㎏の重さの体験から目を丸くし,準備してあるいろいろな道具を選択して試行錯誤していたが,「棒を使いたい」という班の考えが他の班へと伝わり,あとは支点になりそうな物を選んだり,理科室から椅子を持ってきたりして,今までの生活経験を生かしながら,てこへとたどり着くことができた。

《学習後の子どもたちの感想》

以上のことから,てこの便利さやよさに気づかせる導入としては,有効な手だてであったのではないかと考える。

(3) 自由試行実験を行い,条件制御の必要性を感じ取らせる場の設定

的に一つの班で7パターンほどの記録カードが作成された。 第3時では,各班で三つの位置がどのようなときに「とても重かっ た」,「軽かった」などを発表し,その後,重く感じたカードと軽く 感じたカードとを抽出して,黒板でグループ分けを行った。 すると「とても軽かった」というカードの中でも,三つの位置関係

(4) 条件制御の実験におけるワークシートの工夫と少人数指導 本時は,手ごたえの違いの要因は何かを「調べたい条件」と「同じにする条件」について分け,比較実験の計画を立てなければならない学習である。 理科の学習は一般的に班で行うことが多く,ややもすると一部の子ども中心の学習になることがある。 そこで,子ども一人一人が条件に気を付けながら実験の計画を立てられるようにワークシートを準備した。さらに,机間指導を通して,実験の計画が不十分で条件制御について理解していないと思われたので,ヒントコーナーを活用させた。そして,実際にてこを触わりながら,おもりの位置や力を加える位置を調べるときには,どの条件を変えて,どの条件を同じにするのかワークシートの図と照らし合わせてじっくりと取り組ませた。 (5) 発展的な学習と補充的な学習について 基礎・基本的な学習内容を確実に身に付けさせるために,第11,12時に発展的な学習や補充的な学習を,習熟度別編成による少人数指導で行った。コースの選択は確認テストの結果を参考に,子どもの希望で行い,決定できない子どもには教師が助言を行い,最終的には子ども自身で決定させた。 ① 発展的な学習 子どもの知的好奇心を更に高め,ものづくりを通して学習したことを確実なものにするた めに,さおばかりの製作を行った。 教科書では30gの分銅に粘土をおもりとしてつり合わせているが,子どもたちが持ってい るボールペンを使って,10gの分銅をおもりとしてつり合わせた。班によっては,棒が長く残っていたので,自分たちで20gの分銅をつるして水平につり合うところを見つけ,20gのものまで量ることができるさおばかりを工夫している子どももいた。 そして,さおばかりを使って,身の回りにある物の重さを予想しながら量り,目的をもって取り組むことができた。 《学習後の子どもたちの感想》

② 補充的な学習 目標に達していない子どもには,今までの教材をもう一度活用させ,繰り返し学習させた。てこを傾ける働きを体感させたり,実験用てこを使った実験を教師と行ったりして,基礎 的・基本的な内容を繰り返し学習させた。また,残りの時間で,実感を伴う理解を深めるた めに簡単なハンガーてんびんや,定規て せた。(教科書にある「てんびんを利用したはかり」は,セロ テープの分量が少しでも違うと,止めた後にずれてしまい,木 の棒をつり合わせるのにかなり時間がかかった。また,上皿て んびんを活用して粘土のおもり玉を作成するのもかなりの時 間を要した。さらに,ハンガーてんびんは,多少の重さの違い があっても水平につり合いやすいので,きまりを実感し,つり 合う感覚を味わわせるためには,適度に難しく適度に簡単な定 規てんびんが良いと考える。) 《学習後の子どもたちの感想》

3 研究の成果と課題 《 二学期末のまとめテストの正答率から(19人中) 》

(1) 子ども一人一人に重さや手ごたえの違いを体感させたことによって,てこの仕組みの不 思議さやおもしろさを感じ取らせることができ,学習への目的意識をもたせることができた。また,そのことが子どもたちの興味・関心を高め,主体的な問題解決的な学習を展開させることにつながった。さらに,単元終了後の評価結果もよかったことから,てこのはたらきの学習においても,子ども一人一人に十分な体感活動をさせ意欲の向上を図るような学習の展開が,基礎的・基本的な学習内容の定着には重要である。 (2) 条件制御の考え方で実験計画を立てることが難しかった子どもには,繰り返し個別指導をすることが重要なことが分かった。 (3) 「植物の発芽と成長」においても,今回の「てこのはたらき」においても,子どもの発想で自由にさせるのではなく,ある程度条件や視点を絞り込んでの自由試行の実験の方が,結果から条件制御の必要性にたどりつきやすのではないかと感じた。 (4) 『てこをかたむけるはたらき』という言葉を理解しづらい子どもが多く,私自身も子どもたちにどのように説明すると分かりやすいのか,悩んだところであった。その上,作用点での『てこをかたむけるはたらき』と,力点での『てこをかたむけるはたらき』のまとめの表現も理解しづらく,どのように説明すると子どもたちがイメージして理解しやすいのかが課題となった。

おわりに 単元「てこのはたらき」では, ◎ 力の大きさを,重さ(数)で表すことができるよさ ◎ 力の大きさを,計算で導き出せるよさ ◎ 多くの身近な道具で,てこのきまりを感じ取れるよさ など,力学の入門としても多くのポイントがあり,理科本来のもつおもしろさ,不思議さを十分に実感・体感できる単元でもある。学習中,子どもたちが驚いたり,発見したりした時の表情や感嘆の声は,研究への励みとなった。 鹿屋市立祓川小学校 教諭 倉岡 仁美 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||