|

単元名 |

3年 こん虫をしらべよう |

|

|

単元の目標 |

○ 野外にいる昆虫に興味をもち,いろいろな昆虫をさがして,それらの食 べ物とすみかを調べ,昆虫には植物を食べたり,それを住み家にして生き ていたりするものがいることをとらえることができるようにする。 ○ いろいろな昆虫のからだのつくりを調べるとともに,先に学習したチョ ウの育ち方と比較し,昆虫には,幼虫から蛹を経ないで成虫になるものが いることをとらえることができるようにする。 |

|

|

学習の活動 (児童の素朴な見方や考え方) |

教師の支援・対応 (納得・実感させるために必要な観察,実験) |

|

|

1 チョウの育ち方を調べる。 (※ アオムシが見つからない。)

2 昆虫を探そう。 (※ 学習時間内で, 思うように虫が見つからなかった。)

「う~ん。何て名前かな?」

「アサギマダラだ。うれしいな。」

3 昆虫の体を調べよう。 (※ 生きている虫の観察の場合, 動き回るために正確にじっくりと観察することができない。)

「ありがとう。バイバーイ。」 (※ 虫めがねを上手に活用できない。) (※ 様々な小さな生き物を「虫」とおおまかに呼んでいることが多い。)

|

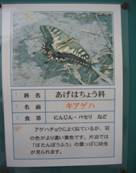

○ 黒島でも本土と同じように,簡単にモンシロチョウはいると思っていたが, あまり見られなかった。 本校廊下に掲示してある「黒島の蝶図鑑(現学校長作製)」を参考に,黒島でよく見られる蝶の種類(代用教材:キアゲハ)を知り, 幼虫の食草が分かった。 (地域の教材を知るために, 学校内に地域自然の情報が掲示してあれば, いつでも容易に, また理科以外の学習でも活用できる。地元の方々, 子どもからの情報も大変参考になった。)

○ 観察しやすい場の設定{観察コーナー} (靴箱の上に, メダカの水槽と並んで, いつでも手軽に観察, 管理できるよう観察道具を配置した。)

・ ひも付き虫めがね ・ あみ(虫取り・メダカ用) ・ 透明ケース ・ 温度計 ・ ピンセット ・ スポイト ・ 解剖顕微鏡, 時計皿 ・ 図鑑(昆虫・草花)

○ 昆虫の採集方法 ・ ルッキング(見つける。) ・ スウィーピング(草の先端をなぎ払う。) ・ ピーティング(木の枝や葉などをたたく。)

○ 虫の体のつくり等をじっくりと観察させるために身の回りにある透明ケースを活用した。

・ プリンカップなど食材関係の透明ケース (ラベルはスプレータイプのテープはがしで取るとよい。) ・ チャック付ビニル袋 ・ フロッピーケース ・ CD-ROM等のソ フトケース ○ 虫めがねの使い方についての技能指導を行う。(理科ライセンスカードの活用) ○ 先に学習したチョウの育ち方と比較し,こん虫の体のつくりを調べる観点をもたす。

① 体の分かれ方を調べる。 ② 足や羽の数を調べる。 ③ 足や羽は, 体のどの部分にあるかを調べる。 昆虫でない虫(ダンゴムシ)との比較をさせる。 |

|

|

<成果と課題> 1 観察道具を自由に使えるようにしたり, 地域の自然の情報を活用したりすることで, 観察に対する意欲を育てることができた。 2 昆虫と人間の体のつくりを十分に比較させたり,「3年昆虫館」等のスタイルで学んだことを他へ伝える活動(まとめ)を充実させたりしたことで, ものを感じ取るはたらきの違いを実感させることができた。 |

||

|

(三島村立片泊小学校 教諭 大坪 大祐) |

||