|

�{�Z�́C����14�N�x����16�N�x�܂ł̂R�N�ԁC�u�w�͌���t�����e�B�A�X�N�[���v�̌����w����C�����̃h�����^�C����s�s�E���l���w���i�K�n�̒��x�ɉ������w���C��[�E���W�I�w�K�j�E�ꕔ���ȒS�C���Ȃǂ����C�w�K�̊�b����w�т̎��Ԃɉ��������ߍׂ��Ȋw�K�w����W�J���C�X�̊w�͂����コ���邽�߂̎w�����@���P��w���Ԑ��̍H�v�Ɏ��g��ł����B

�@���̒��ŁC���Ȃɂ����Ă͒S�C�Ǝw���@���P�W�łs�s�����̎��Ƃ��s���Ă���B�܂��C�ۑ�I���w�K���[�E���W�I�w�K�ɂ����ẮC�����̋����S���]�Ȃǂ������߂Ɂu�`�������W�R�[�X�i���W�I�w�K�j�v�Ɓu��������R�[�X�i��[�w�K�j�v�ɕʂ�w�K���s���Ă���B

|

�P�@��[�E���W�I�w�K�̎��H

�@�@�{�Z�ł́C�N�Ԏw���v��ɕ�[�E���W�I�w�K�́u�ʒu�t���\�v��Y�t���C��������ƂɁC�W�J�Ă���у��[�N�V�[�g���쐬���C�w���ɓ������Ă���B

�y��[�E���W�I�Ȋw�K�̓��e��z

|

�P��

|

�T�N�@����l�̂��傤

|

�@�@�@���@��

|

�@�@�@�I�@��

|

|

�@��

�@�e

|

�q�@�@��@�@�[�@�@�r�@�@�@�@�@�@�@�@�@�q�@�@���@�@�W�@�@�r

���_�J�̂��܂��̒��̕ω��ׂ�@�@�@��̓��ł̎q�ǂ��̐����̗l�q�ׂ�

|

�y��[�E���W�I�Ȋw�K�̔N�Ԉʒu�t���\�z

�u����l�̂��傤�v�ł́C�P���̖ڕW�ł���w�����̒a������̂��炵���Ɋ������C�������ɂ��悤�Ƃ���x�ɂ��[�����邽�߂ɁC�u���̂��傤�v��S���Ɋw�K�������B���̌�C��[�E���W�I�w�K�ւƂȂ��Ă������B����ɁC����̃R�[�X��I�����������̃R�[�X�ł̊w�K���e��m�邱�Ƃ��ł���悤�ɁC�r�f�I��������������C���ꂼ��̃��[�N�V�[�g���f���������肵���B

�Q�@�W�J��

|

�P����

|

�T�N�@�@�@�@�@����l�̂��傤

|

|

�����̊����Ƌ��t�̎x��

|

|

��������R�[�X�i���R�[�X�����j

�`�������W�R�[�X�i�l�R�[�X�����j

|

��������R�[�X�i�l�R�[�X�����j

�`�������W�R�[�X�i���R�[�X�����j

|

|

���_�J�̂��܂��̒��̕ω��ׂ�B

�i�I���w�K�u���̂��傤�v�̓��e�j

|

�P�@�����̉ۑ��m��B

�@�E�@���e�X�g��]���e�X�g����ɁC������������Ȃ��_��_�J�̂��傤�ɂ��Ēm�肽�����Ƃ��e���ɂ��܂���B

|

�@���_�J�̎q�ǂ������́C���܂��̒��ŁC�ǂ̂悤�Ɉ�̂��낤���B

|

�Q�@�\�z����B

�E�@�l�R�[�X����̎����ɂ͗\�z������B

�E�@���R�[�X����̎����ɂ͊��K���e��U��Ԃ点��B

�R�@���ׂ�C���ʂ��B

�@�@�ώ@�̕��@��m��B

�@�@�E�@��U�������C���̌������ŁC�̗����Ă���̓����̈Ⴄ���܂����݂�B

�@�@�E�@���̗l�q���L�^����B

�@�A�@�ώ@����B

�@�@���@�Y�Ǝ��̂��炾�̈Ⴂ�́H

�@�@���@���܂��̒��̕ω��̗l�q�́H

�@�@���@�z�����Ă���̃��_�J�̗l�q�́H

�S�@���ʂ����Ƃɂ܂Ƃ߂�B

|

�@���ɂ͗Y�E��������C���܂ꂽ���܂��͓������ɂ�ĕω����C�₪�ď����ɂȂ�B������������̃��_�J�̂͂�ɂ́C���炭�߂������߂̉h�{�̓������ӂ��낪����B

|

|

|

��̓��̎q�ǂ��̐����̗l�q�ׂ�B

�i�I���w�K�u�l�̂��傤�v�̓��e�j

|

�P�@�����̉ۑ��m��B

�@ �E�@

���e�X�g��]���e�X�g����ɁC������������Ȃ��_��C�l�̒a���ɂ��Ēm�肽�����Ƃ��e���ɂ��܂���B

|

�@�l�́C��e�̎q�{�̒��ŁC���܂�����Ԃ����ɂȂ�܂ŁC�ǂ̂悤�Ɉ�̂��낤���B

|

�Q�@�\�z����B

�@�E�@���R�[�X����̎����ɂ͗\�z������B

�@�E�@�l�R�[�X����̎����ɂ͊��K���e���ӂ�

�@�@�����点��B

�R�@���ׂ�C���ʂ��B

�@�@�@�ώ@�̕��@��m��B

�@�@�E�@���������Ƃɒ��ׂ�B

�@�@�E�@�r�f�I�Œ��ׂ�B

�@�A�@�ώ@����B

�@�@���@��̓��ł̐����̉ߒ��́H

�@�@���@�ւ��̂��ƑٔՂ̊����́H

�S�@���ʂ����Ƃɂ܂Ƃ߂�B

|

�@�l�́C�������܂�����̓��ŏ������������Ă���C���܂��B�ւ��̂��͑ٔՂƂȂ����Ă���C�q�ǂ��͂ւ��̂���ʂ��ĕ�e����h�{���Ȃǂ�������C����Ȃ��Ȃ������̂�Ԃ��Ă���B

|

|

|

���@�@�l�i�����Ȃǁj

|

|

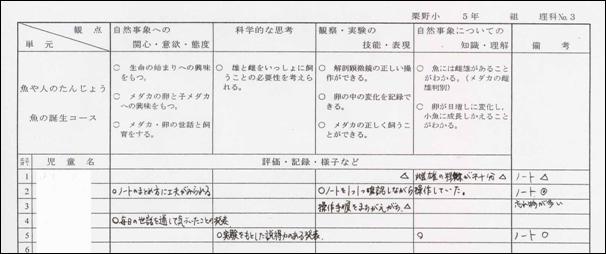

���@���̒a���R�[�X�����Łu��������i��[�I�w�K�j�v����]���������C�l�̒a���R�[�X�����Łu�`�������W�i���W�I�w�K�j�v����]�����������Ώ�

���@���_�J�@���@��U�������܂��͎��̌�����

���@���v�M�@���@�������p�������u�@���@���_�J�̗��@�@�����[�N�V�[�g

|

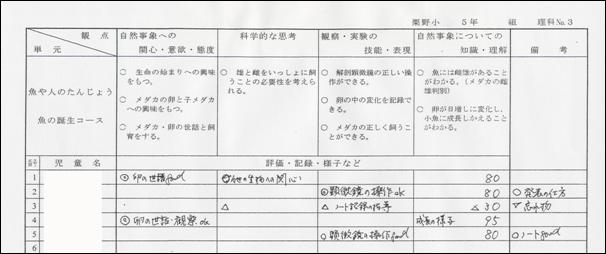

���@�l�̒a���R�[�X�����Łu��������i��[�I�w�K�j�v����]���������C���̒a���R�[�X�����Łu�`�������W�i���W�I�w�K�j�v����]�����������Ώ�

���@�����i�Q�l�}���E�u�s�q���j

���@���[�N�V�[�g

|

|

�@�@�@�@�@�@�@���@�w���҂Q���ŕ�[�E���W�I�Ȋw�K���w������ۂ̓W�J��

|

|

|

|

|

�R�@���[�N�V�[�g�̊��p

(1)�@���R�[�X�i��������j�E�l�R�[�X�i�`�������W�j

�@(2)�@�l�R�[�X�i��������j�E���R�[�X�i�`�������W�j

�@�u��������R�[�X�v�͊��K�����̕��K�I���e�ł���C�u�`�������W�R�[�X�v�͒��w�K�𒆐S�Ƃ������W�I�ȓ��e�ł���B�����̃��[�N�V�[�g�ɂ��ẮC���Ȋw�K�̌f���R�[�i�[�Ɍf�����āC���̎����֏Љ�C�ӗ~�t�����s���Ă���B

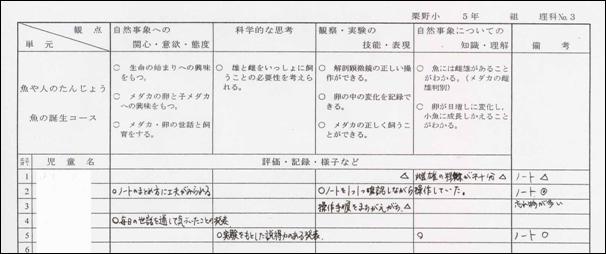

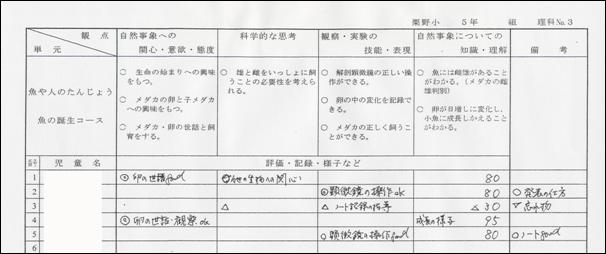

�S�@�]���K����̊��p

�@�@�ɉ������w�����[�����C��b�E��{���m���ɏK�������邽�߂ɂ́C�����̊w�K��c�����w���̉��P��}�邱�Ƃ��d�v�ł���B�����ŁC�u�]���K���v���쐬���C������l��l���m���Ɍ����C�w���ɐ������悤�ɂ���B�]���K����́C�e���ȁi�e�P���j�̕]���K���ƕ]���⏕�����̉����������̂ł���B�S�C�Ǝw���@���P�W������������ĕ]�����C�������݂��Ɋ��p���邱�ƂŁC������l��l�ɉ��������ߍׂ����w�����s���C��b�E��{�����̒蒅��}��B

�@(1)�@�S�C���s�����]��

(2)�@�w���@���P�W���s�����]��

�@�S�C�Ǝw���@���P�W�̂��ꂼ��̕]�������p���邱�ƂŁC������l��l�ւ̕]�������ߍׂ����s���B��������ɁC���̋�̓I�Ȏw���ɐ������B

�T�@�����̐��ʂƉۑ�

(1)�@��[�E���W�I�w�K�̎w���W�J�Ăƃ��[�N�V�[�g��N�Ԏw���v��Ɉʒu�t�������Ƃɂ��C��̓I�Ȏ��H�ɂȂ��邱�Ƃ��ł����B

(2)�@�s�s�`���̎��Ƃɂ��C������l��l�ւ̑Ή����[�����C�����C�ώ@�̍ۂ݂̌��̖�������������ł���悤�ɂȂ����B

(3)�@�S�C�Ǝw���@���P�W�̓�l�ŕ]���K�����p���ĕ]�����s�Ȃ������Ƃ���C���������ׂ����]���ł��C��̓I�Ȏw���ɂ܂ō��߂邱�Ƃ��ł����B

(4)�@�����w�K���J��Ԃ������������u��������R�[�X�v�ł́C�����̎��Ԃ�w�����e�ɉ����āC�w�K�̗����ς�������e���œ_�������肷��Ȃǂ̍H�v���K�v�ł���B

(5)�@�S�C�Ǝw���@���P�W�Ƃ̎��O�̑ł����킹���C�X�ɏ[�������Ă����K�v������B

(6)�@�R�[�X�ʊw�K���s�Ȃ��ۂ̏ꏊ�̊m�ہC�����C�ώ@�̋��ދ���̏[����}��K�v������B

�N�������I�쏬�w�Z�@�@���@�@�@�J���@�P�Y

|