|

単 元 名 |

3年生 「チョウを育てよう」 |

||||

|

単元のねらい |

・ 昆虫の育ち方には一定のきまりがあることや,植物と昆虫のかかわり についての見方や考え方をもつようにする。 ・ 昆虫を愛護する態度を育てる。 |

||||

|

児童の素朴な見方や考え方 |

教師の支援・対応 (納得・実感させるために必要な観察,実験) |

||||

|

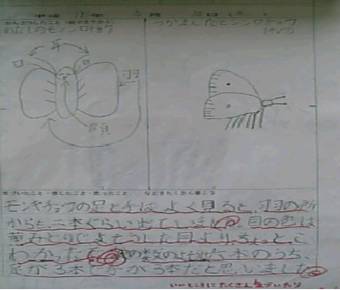

1次 「チョウの成虫を調べよう」 1 チョウを描いてみよう T:みんなは「チョウ」を知ってる? C:知ってるよ!! T:見たことある? C:ある!モンシロチョウ!アゲハチョウ!! T:本当に知ってる? C:チョウぐらい知ってるよ,先生!! T:じゃあ,モンシロチョウの絵を描いてみよう! C:え〜っ…。

T:いろんなチョウがいるんだね…。 C:(お互いのチョウを見合って,盛り上がる。) T:チョウって,羽の枚数は何枚?足は何本なの?足は体のどこから生えているのかな?顔はどんな顔?口ってどんなの? C:(悩み始める。) T:本物のモンシロチョウを見てみたいね C:見たい!見たい!! |

◎ まず,「知っている」つもりのチョウの絵を描かせる。すると,いろいろなチョウが出てくる。

左:知っているはずの蝶 右:観察した蝶

【教師の手立て】 ☆ 定規で線が引きやすいように,記録用紙の絵を描くスペース枠に,2等分・3等分の目安の印をつけておく。 |

||||

|

T:よ〜し,モンシロチョウを捕まえに行こう!!そして,本物そっくりのモンシロチョウを描けるようにしよう!!

2 チョウを捕まえよう。 3 チョウの成虫を調べよう。

2次 チョウの育ち方を調べよう ※ 「理科好き」な子が増えると思う。 |

☆ 線を引かせたら,自分の頭の中のチョウ(概念)をまず描かせる。〔予想〕 その後,出てきた疑問などから,実物を観察する視点が焦点化され,目的意識をもって観察,記録できる。 ☆ 「初めから教える」のではなくて,「とりあえずさせる」,「やってみる」活動から,自分なりの課題や疑問(はてな?)が生じ,そこからより深まりのある探求心が育ち,解決した時の満足感,成就感も大きいと思われる。 ☆ 「昆虫を調べよう」につなげる。 |

||||

|

(湧水町立栗野小学校 教諭 井芹 賢二 ) |

|||||

|

単 元 名 |

6年生 「生き物のくらしと環境」 |

||||

|

単元のねらい |

・ 生物が周囲の環境の影響を受けたり,かかわり合ったりして生きてい るという見方や考え方をもつようにする。 ・ 生物の体のつくりと働きを多面的に追究する能力を育てる. ・ 自然界のつながりを総合的にとらえようとする態度を育てる。 |

||||

|

児童の素朴な見方や考え方 |

教師の支援・対応 (納得・実感させるために必要な観察,実験) |

||||

|

1次 生き物と環境について考えよう 1 わたしたち(生き物)が生きていくための三大要素を確認する。 ・ 水 ・ 空気 ・ 食べ物

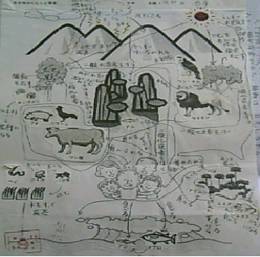

2 それらを関係付けてみる。 動植物,自然環境の描かれたプリントを切り抜き,別の用紙に貼り付け,関係を図式したり,矢印などで関連づけたりする。(グループ活動)

2次 生き物と環境との関係について考えていこう 1 「食べる,食べられる」の関係 2 「水との関係」 3 「空気との関係」(気体検知管を使っての実験)

3次 まとめ 学習したことを思い出しながら,生き物と環境とのつながりをまとめよう。 1次と同じように,動植物と自然環境が描かれたプリントを自分で切り抜き,関係付けもう一枚の紙に貼ってまとめる。 |

☆ 具体的な実験,観察が少なく,既習事項を関連づけて考える単元なので,児童の意識・意欲もぼやけてしまうのではないかという危惧があったので,最初に生き物と環境について自分たちなりにまとめさせた。

※ 課題(問題意識)がはっきりしていたため,最後の「まとめ作業」でも,多くの関係付けができていたようである。 |

||||

|

(湧水町立栗野小学校 教諭 井芹 賢二) |

| ||||

|

| |||||