|

単元名 |

5年 花から実へ |

|

|

単元のねらい |

○ ヘチマやアサガオの花から実への変化と花のつくりに興味をもち,花のつくりを調べ,花のどこが実になるかを考えることができるようにする。 ○ おしべの働きに興味をもち,顕微鏡を正しく操作して,花粉を観察,記録することができるようにする。 ○ 実ができるときの花粉の働きに興味をもち,めしべの先に花粉を付けたものと付けないものとの実のできかたについて,条件をそろえて調べることができるようにする。 ○ 実験の結果から,めしべの先に花粉が付くと,めしべのもとの部分が実になり,実の中に種子ができると考え,花のつくりと花粉の働きをまとめることができるようにする。 |

|

|

学習の活動 (児童の素朴な見方や考え方) |

教師の支援・対応 (納得・実感させるために必要な観察,実験) |

|

|

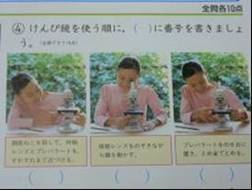

1 ヘチマやアサガオは,花のどの部分が実になるのか予想をたてる。 ・ 雌花の根本 ・ 雄花 ・花全体 2 観察し,調べる(観察1)。 ① 花の全体の形 ② おしべとめしべ ③ おしべの先から出ている粉 3 花のつくりと実になる部分についてまとめる。 4 顕微鏡の使い方を確認する。

5 おしべは,めしべのもとの部分が実になるときに,何か働きをしているのか予想をたてる。 6 ヘチマのおしべの先から出ている粉をとって,顕微鏡で観察する(観察2)。 7 おしべの先から出ている粉は花粉であることを確認する。 8 花粉はどのような働きをしているのか予想をたてる。

9 予想を確かめるためにどのような実験を行えばよいか考える。 10 花粉がめしべの先に付いたときと,付かないときとで,実のできかたがどうなるか調べる(実験1)。 11 花粉のはたらきについて,実験の結果をもとにまとめる。 12 いろいろな植物での受粉の仕方について調べる。(発展的な学習) 13 花のつくりと花粉の働きについてまとめる。 14 復習プリントを行う。 15 評価テストを行う。

|

1 第4学年でのヘチマの栽培を思い出させる。 2 おしべの先から出ている粉(花粉)が,めしべの先にも付いているか確認させる。 花と実を比較しながら,花のつくりで実の形と似ているのはどこかも着目させる。 3 花粉がめしべの先にも付いていたことから,おしべの働きを問題にさせる。 4 操作する際の手順・注意事項を全員で確認させる。(ビデオ・ライセンスカード活用)

5 おしべの先から出る粉の働きを,実ができる働きと結び付けさせる。 6 セロハンテープをおしべの先にそっと付け,花粉がつぶれないようにさせる。 7 普段使っている言葉だが,重要語句の徹底に努める。 8 前時に調べた花粉の形や特徴を振り返らせ,記録したノートでも確認させる。

9 めしべの先に花粉を付けたものと付けないものとで,実のできかたを比べればよいことに気づかせる。 10 条件制御の考え方を身に付けさせるために実験前に以下の点に着目して,実験方法について考えさせる。 ・ 調べる条件と同じにする条件 ・ 雌花がつぼみのうちに袋をかぶせるのはなぜか。 11 花は,実を結んで種子をつくり,生命を伝えていくところであることを理解させる。 12 虫媒花,風媒花,鳥媒花,水媒花を説明し,いずれも植物が命を伝えるための工夫であることを捉えさせる。 13 前単元の魚や人の生命が誕生するしくみと比較しながら,生命の連続性についても感じとらせる。

|

|

|

< 成果と課題 > 1 本校にある顕微鏡の3種類のうち,電源で明かりを採る種類のタイプを使用した為,鏡で明かりを採る顕微鏡を用いた評価テストでの「顕微鏡を使う順」を問う問題で誤答が多くなってしまった。 2 ヘチマとアサガオがよく育ち,花粉の観察に興味を示すことができ,花粉の働きについても概ね理解させることができた。 |

||

|

(鹿屋市立西原小学校 中川 賢治) |

||