|

単元名 |

5年 生命のたんじょう |

|||||||||||||||||||||

|

単元の目標 |

○ 魚と人はどちらも卵から生命が始まることに興味をもち,子どもに育って生まれるまでの様子をどちらか選んで調べることができるようにする。 ○ 魚ではメダカの雌雄をを飼育して採卵し,子メダカになるまでの様子を観察し,目立った変化をとらえることができるようにする。 ○ 人では,母体内での子どもの成長から誕生までの過程を資料などで調べ,変化の様子をまとめるとともに,生命のすばらしさをとらえることができるようにする。 |

|||||||||||||||||||||

|

学習活動 (児童の素朴な見方や考え方) |

教師の支援・対応 (納得・実感させるために必要な観察,実験) |

|||||||||||||||||||||

|

1 オリエンテーション (1時間) (1) 既習内容「モンシロチョウの成長」を振り返る。 卵→幼虫→成虫

(2) 学習グループに分かれる。(3〜5人) (魚のたんじょう)(人のたんじょう) (実態) 調べてみたい 83% 調べたくない 17% ※ ミジンコを顕微鏡で観察する。 「こんなに小さくても心臓が動いている!」【生命への興味・関心】 (3) グループでの話合い ・ メンバー確認 ・ 各グループ班長、副班長の選出 ・ 今後の学習計画を立てる。 ァ 調べてみたいこと ィ 調べる方法・まとめる方法 ゥ 分担・計画・準備など (4) 全体での話合い ・ これからの学習活動について各グループで話し合ったことを発表する。 (調べ方について補足説明) 理科室前展示コーナー

・植物 ・昆虫 ・季節の自然物 (貝殻・木の実) ・理科関係の記事 ・蜂の巣 |

1 児童の学習への意欲・関心を高め,これからの学習についての見通しをもたせる。 (1) 発問:「人間や魚はどうなのだろう?」 知っていること(学習の手掛かり) 知らないこと・知りたいこと(意欲・関心) (2) 児童の選択した結果に人数的なばらつきが出ても,可能な限り児童の希望に合わせられるようにグループを組む。教師側からの一方的なグループ分けにならないように注意する。

(3) 「学習計画表」(自作),「理科ノート」(市販),「ヒントカード」(自作)を活用させる。 |

|||||||||||||||||||||

|

|

共通テーマ:卵からの成長変化の様子,過程 独自テーマ:各グループごとの設定 |

|

||||||||||||||||||||

|

このことをこんな方法で調べればいいな! |

||||||||||||||||||||||

|

2 グループごとの追究活動(5時間)

魚のたんじょうグループ T1 (3グループ)

|

T1:専科 T2:担任 人のたんじょうグループ T2 (5グループ) |

|||||||||||||||||||||

|

|

メダカの飼育,採卵 |

|

|

母体内での子どもの成長 (どのような変化) |

|

|||||||||||||||||

|

観察,世話 |

||||||||||||||||||||||

|

|

雄雌の判別の仕方 |

|

『教師のアドバイス』 |

|||||||||||||||||||

|

『飼育方法の補助,説明』 |

|

卵子,精子,受精卵の成長 |

|

|||||||||||||||||||

|

|

解剖顕微鏡での観察(卵の中) |

|

調べ学習,資料活用 |

|||||||||||||||||||

|

『ライセンスカード活用』 『メチレンルブルー液』 |

|

母体内での子どもの成長の変化 (時系列的な変化の過程・特徴) |

|

|||||||||||||||||||

|

|

成長の様子の観察記録 |

継続的な記録観察 |

感想(自分と重ねて) ※ 子どもの実態やプライバシーへの配慮

理科専科との連携 妊婦体験 |

|||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

子メダカの観察 |

ふ化の瞬間の映像 |

||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

まとめ発表の準備 |

|

|

まとめ発表の準備 |

|

|||||||||||||||||

|

「卵から直接,子メダカが生まれてくるのではなくて,卵の中で少しずつ変化しているんだ。」 【教材の工夫・開発例】 ◎ 夏のメダカの飼育は,水槽に水草を入れると水質管理等が難しい面があった。そこで,水草の代わりに濃い色の毛糸を使用したところ,透明な卵は見つけやすく,メダカの産卵にも有効であった。 ◎ メダカの卵の顕微鏡観察は,鹿児島水族の淡水魚コーナーにも設置してあるので紹介すると,夏休みに親子で出かけた子もいた。 ○ グループ代表の決定。 |

「人も,もとは卵子という卵から生まれ,お母さんの体の中で少しずつ成長しているんだ。」

【教材の工夫・開発例】 ◎ 母体内の胎児の様子を写したエコー映像や赤ちゃんの心音などに,子どもはとても興味を示した。最近は,赤ちゃんの出産までの記録をビデオとしてもっている家庭も多いので,保護者の理解と協力を得ることができれば有効である。ただし,子どもの中には家庭的な理由で自分の出生にマイナスイメージをもっている子もいるので,十分配慮する必要がある。

○ グループ代表の決定。 |

|||||||||||||||||||||

|

3 全体での発表会 (教室) ※ 男子のみのグループとなったがメダカの成長までの過程を紙芝居形式で発表した。

4 学習のまとめと反省 (1時間) ○(共通テーマ)成長過程:卵からの変化の様子を確認する。必要な用語についての指導をする。 ○ 各グループごとの調べたテーマについて補足説明をする。 ◎ 命のすばらしさについて考える。 (反省カード記入・用具等の後始末) |

(理科室) ※ OHPやプロジェクターを活用して発表する子どもたち。

妊婦役と医師役に分かれて役割演技をしながら発表する子どもたち。

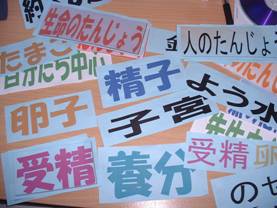

【自作カードの活用】 ○ キーワードや指導すべき用語等は,カード形式にして常時活用できるようにした。児童にとっても言葉がイメージに残りやすかったり補足説明の時などにも有効活用できたりした。板書するより時間短縮にもつながった

(評価)知識・理解 ◇ 魚(メダカ)に雌雄があり,卵は日が経つごとに変化をし,子メダカに成長しかえることが理解できたか。 ◇ 人は,受精卵が母体内で少しずつ成長し,子どもが生まれ出てくることが理解できたか。 (意欲・態度面は,活動中に補助簿に記録した。) |

|||||||||||||||||||||

◆ 最初はたまごからかえったら,えさを食べると思っていたが, 養分で少しの間育つとは思わなかった。調べてよかった。 ◆ 最初はいやだったけどだんだん楽しくなってきた。発表の時はとても緊張した。でも楽しかった。また別の生き物を調べてみたい。 ◆ 人はこのようにして生まれてくることがよく分かりました。このような学習ができてよかったです。自分の命を大事にしたいです。 ◆ メダカの雄と雌のことや,たまごから稚魚になるまでの様子などをビデオやインターネットなどを通して,実際に映像でも見られてよかった。また,他のグループの発表も見られてよかった。あんなに小さいメダカでも,たくさんのことがあるんだなあ。 |

||||||||||||||||||||||

|

【成果と課題】 ○ 子どもたちは,それぞれに興味・関心をもちながら,いろいろな方法を駆使して意欲的に学習に取り組むことができた。また,グループ内で協力しながら学習を進め,お互いの良さを学び合い,刺激し合う中で,新しい知識や考え方を身に付け,何よりも命の尊さについて深く考える機会となったようである。女子は,ほとんどが「人のたんじょう」を選択した。 ● 選択単元であり,子どもたちの興味や関心の広がりをどれだけ教師側が予測し,それに応えられるのかが非常に重要であると感じた。また,子どもたちの主体的な活動の中で課題意識を持続させるための手だてや,グループ活動の中での個々の活動の様子について,どのように評価することが有効かを,今後研究をしてみたい。 |

||||||||||||||||||||||

|

(鹿児島市立本名小学校 教諭 中村 洋一郎) |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||