|

単元名 |

6年 生き物のくらしとかんきょう |

|

|

単元のねらい |

○ 生き物と空気, 食べ物,水とのかかわりに関心をもち,これまでの学習や生活経験などを想起しながら,空気中の酸素は植物が出していること,人や動物の食べ物のもとは植物であること,生きている植物だけでなく,枯れた植物も動物の食べ物になっていること,水は生き物にとって不可欠なものであることを,実験したり資料で調べたりして知り,生き物は互いに関わり合って生きていることをとらえることができるようにする。 |

|

|

学習の活動 (児童の素朴な見方や考え方) |

教師の支援・対応 (納得・実感させるために必要な観察,実験) |

|

|

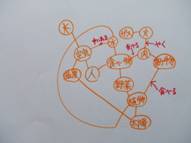

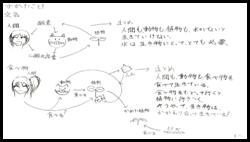

1 人が生きていくためにはどんなものが必要か考え,つなぎ合わせて図に表す。

2 グループごとに図の説明を行う。

3 共通しているもの(空気,食べ物,水)についてさらに人(生き物)との関わりについて調べる。

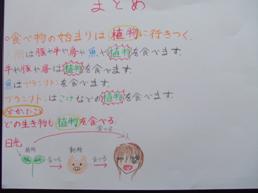

4 生き物と空気の関わりについて調べる。 (1) 植物が酸素を作り出しているのか 確かめるための実験方法を考え話し 合う。(空気) (2) 実験する。 (3) 結果の考察を行う。 (4) まとめる。 5 生き物と食べ物の関わりについて調べる。 (1) カレーライスの材料について,そ のもとをたどってみる。 (2) 資料集や図書などを用いて調べ, 図にまとめる。 (3) 動物が枯れた葉を食べるかどうか の実験方法を考え,話し合う。 (4) 実験,観察,考察,まとめをする。

6 生き物と水との関わりについて考え る。 (まとめ,発表) 7 自分が調べたいテーマを決め,自分な りの方法で調べ,まとめる。 8 調べたことを発表し相互評価をする。

9 「生き物のくらしと環境」の学習を振 り返って,初めて知ったことやもっと学 習したいことなどを書く。

|

1 子どもの興味・関心を高めるために,導入では,生き物と環境との関係を図に表すゲームを取り入れた。

2 実験は喜んで取り組むが実験の意図を十分に把握できていない児童がいたので,なぜそのような実験をするのか考えさせ,きちんと目的意識をもたせるようにした。また,予想したことを明らかにするために,今までの学習を想起させて,グループごとに実験方法を考えさせた。さらに,実験方法について全体で話合いの時間を設け,実験の説明や質問を話し合い,練り上げていった。 3 植物が酸素を作り出しているかどうかの実験で,教科書ではコマツナを用いるようになっていたが,校庭にある植物を選び身近なもので実験するようにした。そうすることで,自分たちの身の回りの植物でも酸素を作り出しているということをより実感できたようである。 4 人(生き物)と食べ物の関わりについては,導入で取り入れた方法で図に表すようにした。まとめる力に個人差があるが,この方法だと全員が短時間でまとめることができた。また,意外と簡単に植物にたどりつくことも見つけ出していた。

5 植物と動物との関わりについては,空気との関わりの実験と同様,グループごとに実験方法を考えさせた後,話合いを行った。2度目だったので,以前よりスームズに計画を立てられるようになった。ヤスデやミミズ、ダンゴムシなど容易に見つけられたが,その後,連休があったり,運動会の練習等で理科の学習時間がうまく取れなかったりして,結果や観察が不十分であった。もっと工夫をする必要がある。 6,7 調べる時間は2時間であることを伝え,時間内に調べ,まとめられる方法を各自選ばせた。自由研究方式や新聞,絵や図といった様々な方法でまとめていた。児童はインターネットで調べたがるが,数多くの情報から有効な情報を選択する力が不十分である実態から,資料集,教科書,図書室にある資料(教師側で準備)に限定した。その方が必要な情報を取り出しまとめやすいように思われた。 8 調べたことを発表させるときは,発表する観点や聞く観点を児童に考えさせて,児童にも相互に評価をさせるようにした。 ○ 図にまとめた児童は,導入の説明のときよりも分かりやすく自分の言葉を補いながら説明することができた。

9 発表後,理科室前の理科コーナーにまとめたものの掲示をしたら,異学年の児童も関心をもって見ていた。また,大半が掲示されることに喜びを味わっていたようである。 ○ テスト後,学習を振り返って記録したことを互いに見合うことで,まとめ方の工夫・改善につながると考えられる。教師による評価もしるしてあったので,どのようなまとめ方がよいのか参考になったようである。 |

|

|

<成果と課題> 1 今まで実験以外の学習はあまり意欲的でなかったが,導入の工夫により意欲的に学習を展開していた。また,学習後,自分の暮らしと地球の環境との関係まで高めて考えるようになった児童がいた。今後,他教科との関連を一層図り,環境に働き掛け,実際に行動できる子どもたちを育成していきたい。 2 実験方法を考える時間を1時間とったので,実験の意図がはっきりとつかめたようである。また,以前より実験の必要性を自分なりの言葉で説明できるようになった子どもが増えた。さらに,実験の結果をきちんととらえられるようになった。しかし,実験結果を考察する際に,身近な現象や生活と関連付けて考えることが困難な児童もおり,手立ての工夫が必要である。 3 学習の各段階での評価を明確に位置付けたり,評価の観点や評価方法を明確にしたりする必要がある。また,児童に自己評価や相互評価を繰り返しさせ,それに対するフィードバックをすることで,児童の評価力の向上を図るなど工夫していきたい。 |

||

|

(霧島市立竹子小学校 榊 朋子) |

||