研究のねらい

小学生でも科学的な環境調査ができる道具を作る。

研究開発の意図

・ 環境調査を行う際,科学的な手法で行わないと,感覚的なとらえ方になってしまう。

・ 科学的な環境調査の方法が分からないと,学習を深めることができない。

研究すること

・ 水の調査を行う方法を考える。

・ 空気の調査を行う方法を考える。

・ 植物生態による調査を行う方法を考える。

・ 動物生態による調査を行う方法を考える。

・ 川の自然度調べチャートによる調査方法を知る。

○ 水の調査

① パックテストによるCOD量の測定……COD検出薬作り

② 透視度による透明度調査…………………透視度計の製作

○ 空気の調査

① 気体検知管による測定……………………気体検知器作り

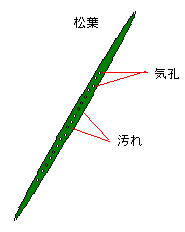

② 松葉の気孔の観察…………………………顕微鏡による気孔観察

③ 粉じん量調査…………………………………粉じん測定器の製作

○ 植物生態による調査

① 自然度調べ(自然林,荒れ地,耕作地,人工林,宅地などに分類)

② 環境の良いところに生息する植物の観察

・ カワゴケソウなど

・ コケを用いた分類

・ 帰化植物の量による分類

③ 植物の多様性による分類(多様な植物が生息している地域ほど自然が豊かである。)

○ 動物生態による調査

① 食物連鎖の上位に存在する生物の調査(上位の生物が多いほど自然が豊かである。)

例:トンボの種類,数,ワシ,タカなどの存在

② 川の中の水生生物の種類による分類

○ 川の自然度調べチャートによる調査(川の周りの自然量による分類)

川岸に多様な植物が生育していることは,環境が豊かであると言える。さらには,そういった植物が水の浄化等にも役立っている。

多様な植物層→単一の植物層→植物なしという分類もできる。

教材製作1 簡易COD測定試薬の作り方

① セライト5.0gと水酸化ナトリウム8.0gを乳鉢に入れ,水酸化ナトリウムの粒が完全になくなるまでよくすりつぶす。さらには,過マンガン酸カリウム0.47gを加えて均一になるまでよくすりつぶす。

② 残りのセライト495gを加えてよく混ぜる。(セライトの袋に入れてよく振る。)

<使い方>

① 試薬をフイルムケースに入れる。

② 調査する水1gをフィルムケース2分の1に入れてよく撹拌(かくはん)する。

③ 5分後の色を色見本と比較してCOD値を決定する。

※ 過マンガン酸カリウムは有機物を酸化する。その際に,5価の過マンガン酸イオンから2価のマンガンイオンになるまでに色が変わる。よって,色の変化で,有機物の量を調べることができる。

※ セライトは,石の主成分である二酸化ケイ素の粉末であり,水を入れないと過マンガン酸カリウムが反応しないようにするために使う。

教材製作2 簡易透視度計の作り方

① 透明アクリルパイプ(内径2.5cm,1m)を用意し,一方にフイルムケースのふたを取り付ける。その際には,水が漏れないように,ゴム系ボンドで止める。

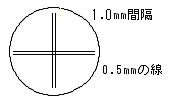

② フイルムケースのふたに,下図のような線を引いた透明シートを取り付ける。

③パイプに水を入れ,2本線が見えなくなった水の深さを調べる。

教材製作3 気体検知器の作り方

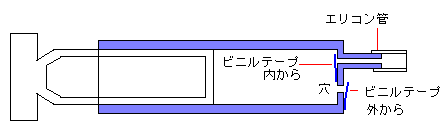

① 50mL用のディスポーザブル注射器の先に,キリで穴を開ける。

② 開けた穴は外側から,注射針を取り付ける穴は内側からビニルテープでふさぐ。

③ 注射器を取り付ける部分に,気体検知管を付けるためのエリコン管を付ける。

教材製作4 粉じん測定器の作り方

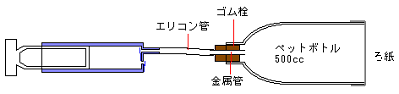

※ 気体検知管の先に粉じん収集道具を作り取り付ける。

① 500mLのペットボトルの底を切り取る。

② 底にろ紙を取り付け,空気がろ紙以外から入らないようにセロテープで止める。

③ ペットボトルの先に金属管を通したゴム栓を取り付ける。

※ 一定の回数だけピストンを動かし,ろ紙に付着した粉じんの量で比べる。

参考

○ 帰化植物による環境の測定

帰化植物は一年草が多く,その土地の自然度が低くなると入り込んでくる。そこで,全体量に対する帰化植物の量で,自然度を知ることができる。

<主な帰化植物>

アレチマツヨイグサ,イヌムギ,オオアレチノギク,オオイヌノフグリ,オニノゲシ,オランダミミナグサ,シロザ,シロツメクサ,ムラサキカタバミ,セイタカアワダチソウ,セイヨウタンポポ,タチイヌノフグリ,ハルジオン,ヒメオドリコソウ,ヒメジオン,ヒメムカシヨモギ,ブタクサ,マツヨイグサ,ホソアオゲイトウ,マメグンバイナズナ

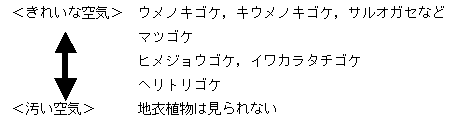

○ 地衣植物の種類による分類

どのような地衣植物が生えているかによって,空気の汚染度を知ることができる。一般的には下のように考えられている。

○ カイガラムシ調べ

カイガラムシは環境が悪化しても生きていける。さらには,環境の悪化したところには天敵のテントウムシがいないため,環境が悪化したところで増える。そこで,カイガラムシの存在で環境悪化を知ることができる。

○ 松葉の気孔調べ

① 調べたい場所の松葉を採る。

② スライドガラスの上で,カミソリやカッターを使い縦に切り二つに分ける。松葉は,下図のように,気孔が縦に並んでいる。

③ 双眼実体顕微鏡や解剖顕微鏡を使い,気孔の中にどれだけ汚れが入っているか調べる。

※ 汚染度を調べる場合には,10個の気孔のうち何個が汚れていたかを記録するとよい。

○ 水生生物による調査

水生生物は,水環境に応じて生息する種類が異なる。よって,どのような生物がいるかで汚染度が分かる。

○ 水辺の自然度調べ

川の周りの自然が豊かであるかという観点から調べる。