消化とは

・ 消化とは,食べ物を体内に吸収できる大きさまで分解することである。

・ 吸収とは,食物が消化されてできた糖,アミノ酸,脂肪酸やグリセリンなどの成分や水分が,胃腸粘膜から血管とリンパ管をとおして体内にとりこまれること。

・ 消化には,主に機械的消化と化学的消化の二つがあり,他には生物を利用する細菌学的消化がある。

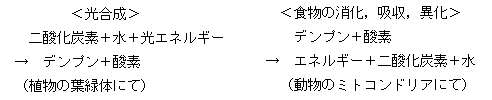

・ 最終的には,呼吸によって有機物は二酸化炭素や水などに分解されることになり,光合成の逆の反応が起きていることになる。

1 消化の種類

① 機械的消化(物理的)…口の中でかみ砕く,あるいは胃の運動によってすりつぶすなどの作用を呼ぶ。

② 化学的消化 …消化酵素による消化のことを指す。

③ 細菌学的消化 …腸内細菌などの働きによる腐敗,発酵を指す。

2 酵素の働き

酵素は,体内で作られ様々な化学反応の触媒の働きをしている。酵素自体は巨大なタンパク質からできている。

その中に活性中心という部位があり,そこで基質(反応物)と結合し,反応を起こす。酵素は,ある一定の構造をもつ物質にしか働かないという性質(基質特異性)をもっている。

したがって,炭水化物を分解する酵素,タンパク質を分解する酵素というように,役割が異なってくる。酵素には,次のようなものがある。

① 酸化還元酵素…酸化あるいは還元をする酵素。

② 転移酵素…A-XからXをBに移してB-Xをつくる酵素。

③ 加水分解酵素…A-Bを加水分解してA-OHとB-Hに分解する酵素。

④ 除去付加酵素…A-BをAとBに分解する酵素。

⑤ 異性化酵素…異性体に変化させる酵素。

⑥ 合成酵素…AとBからA-Bを合成する酵素。

※ 触媒とは,それ自体は変化せずに,化学反応の促進する働きをもつもの。

3 ヒトにおける消化

① 口腔

・ 咀嚼(そしゃく)によって食物を細かくする。炭水化物を分解する酵素が入った唾液と混ぜ合わせ,胃へ送る。

② 胃

・ 長時間食物を保持し,ぜん動運動することで機械的に消化する。

・ 胃には,タンパク質の分解酵素がある。また塩酸が分泌され,強い酸性(pH=2)になっている。

③ 十二指腸

・ 十二指腸には,すい臓から分泌されるすい液と,胆のうからの胆汁が出る開口部がある。

④ すい液

・ すい液は弱アルカリ性であり,胃液で酸性化したものを中和する。

・ トリプシン(タンパク質分解酵素),アミラーゼ(炭水化物分解酵素),リパーゼ(脂肪分解酵素)が含まれる。

⑤ 胆汁

・ 胆汁には酵素はなく,脂肪の表面張力を弱くし,リパーゼ(脂肪分解酵素)が反応しやすいようにしている。

⑥ 腸液

・ 腸液には,ペプチダーゼ(タンパク質分解酵素),マルターゼやラクターゼ(炭水化物分解酵素)などが含まれている。

⑦ 小腸

・ 小腸では炭水化物・タンパク質・脂肪の消化がおこなわれる。

・ 最終的に体内に吸収できるように,炭水化物はグルコース(ブドウ糖),フルクトース,ガラクトースなどに,タンパク質はアミノ酸に,脂肪は脂肪酸とグリセリンに分解される。

⑧ 大腸

・ 大腸では,消化作用はほとんどおこなわれていない。大腸では,水分とミネラルが吸収され,固形化し,糞便(ふんべん)を形成する。

4 吸収

・ 小腸粘膜の表面は,柔突起で覆われ,表面積を広くして,効率よく吸収できるようになっている。

それを広げるとテニスコート1枚分に当たると言われている。網目状の毛細血管(糖質を吸収)や,リンパ管(脂肪酸の吸収)が分布している。