光とは

・ 光とは,人間の目に見える電磁波である。(目を刺激するという方がよいか。)(電磁波を電波と呼ぶことも多い。)

・ 波であるから振動しているわけで,したがってエネルギーをもつ。

・ 光は,波としての性質と粒子としての性質をもつ。(ただし,粒子としての性質は原子,電子レベルでのエネルギーのやりとりを考えるときに必要な理論で,量子力学と呼ばれる。)

1 電磁波としての光の位置

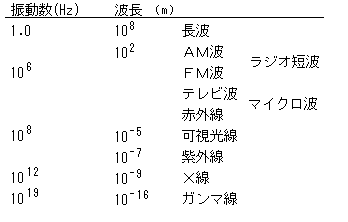

光の位置を,振動数から求めると下表のようになる。可視光線は,振動数のことなる光の集合であり,振動数が変わると異なる色としてみえる。

1秒間に14×1014の振動数のものは赤色に見え,青色は7.5×1014の振動数付近である。

光はふつう波長であらわし,紫は350nm(ナノメートル:nmは100万分の1mm)付近の波長をもち,赤は750nm付近の波長をもつ。可視光線より振動数が大きく波長が短い光を紫外線といい,さらに振動数が高い光はX線とよばれる。振動数が低く波長の長い光は赤外線とよばれる。

(振動数と波長の積は常に光速度となる。振動数と波長は反比例する。)

2 光のもとは

光は,原子が高温になり,激しく振動しているときに放出される。したがって,温度が高いほど振動数が増し,波長が短くなる。

つまり,温度が低いときの光は赤色側であり温度が高くなると青白くなる。このことは,星の色と星の表面温度との関係でよく分かる。

3 光の性質

真空中での光速は,30万km/秒であり,1秒間に地球を7回半回転する。(正確には,2億9979万2458m)

水中やガラス,空気中ではそれよりやや遅くなる。

光は,同じ媒質中では直進する。(真空中だけでなく,水中やガラス中でも直進する。)

鏡などに当たると反射する。また,速度の異なる媒質の境界で屈折を起こす。真空中の光速と媒質の速度の比を屈折率という。(真空中の速度÷媒質中の速度>1)

4 反射,屈折のきまり

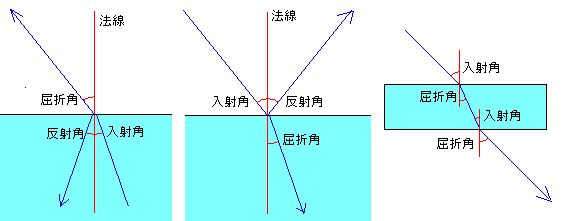

・ 反射は,入射角と反射角が同じになるように起きる。

・ 屈折は,速度小さい物質に入るときは,法線に近づくように,速度の大きい物質に入るときには,法線から離れるように進む。速度は,同じ媒質では,密度の高い方が小さい。(屈折率が大きい)

※ 濃度の違う物質を進む際に,光が屈折するので,水に食塩等を溶かしたときのもやもや(シュリーレン現象)が起きる。

5 反射,屈折を利用する。

・ 鏡に光を当てると反射する性質を利用し,光を集めることができる。光を集めると明るくなり,当たった物質の温度が上がる。

・ 屈折の働きを利用し,広範囲の光を一点に集めることができるのが凸レンズである。

したがって,レンズの面積が広いほどたくさんの光を一点に集めることができる。

焦点

※ 現実的には,光の波長により屈折率が異なるために,完全に一点には集まらない。

6光の働き

光はエネルギーを持ち,物質の原子の振動を激しくしたり(温度を上昇させる。),化学変化を起こす働きがある。

電波は波長が短いほどエネルギーは大きい。(紫外線などは殺菌灯に使用される。また,X線は人体にも危険である。)しかし,波長の長い光(赤色側〜赤外線)は原子の振動を激しくする程度で,物質に熱エネルギーとしてそのエネルギーを与える。

植物体で,光合成ができるのも光のエネルギーの働きでもある。