電気とは何か

・ 電子の流れや過不足によって生じる。摩擦電気や放電・電流など広く電気現象やそれを起させる原因,電荷や電気エネルギーなどを指すことが。

・ 二点間に電位差(=電圧)が生じる電流れるようになるが,電子そのものは電位の高い方から低いほうへ移動するだけでなくならない。

1 電流が流れると明かりがつくのはどうしてか。

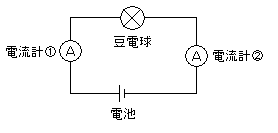

・ 右図の回路で,豆電球に明かりをつけているとき,②の電流計の針が2Aを指しているとすると,①の電流計は,やはり2Aを指している。

電気を使って明かりをつけているとすればどうしてなのだろうか。

では,電子の働きとは何なのだろうか。

逆に,電子が使われて無くなるとすると物質保存という大原則がなくなることになる。

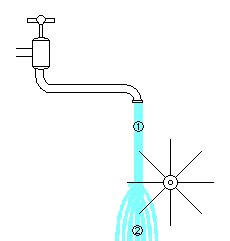

このことを理解するために水車のモデルを使うと次のようになる。

水道の蛇口から出てきた水が水車を回しているとき,水車に当たる前の水の量①とその後の水の量②は同じなのか違うのか。

同じである。つまり,水が電子であると考えると電子そのものは無くなっていない。電子のもつ位置エネルギー(=電位差)が運動エネルギーに変わり,そして光をつけるという働きをしているわけである。

電池が切れるのは,電子が無くなるのではなく,電位差が無くなるのである。小学校で,日常生活で「電池が切れる」という言葉を使うのは十分慎重にすべきである。

2 導体と不導体

原子の構成物として電子があるが,これは,一つ一つの原子に拘束されて存在する。

ところが物質によってはその拘束力が弱いものがあり(自由電子と呼ばれる),そのような電子を持つ物質を導体と呼ぶ。金属がそれで,銅や銀,金は電導率が高い。逆にガラス,木材などのように拘束力の強いものを絶縁体または不導体と呼ぶ。また,導体中の自由に動き回ることのできる電子を自由電子と呼ぶ。また,導体と不導体の中間の電導率のものを半導体と呼ぶ。

絶縁体に微量の元素を混ぜると,自由電子がわずかに生じたり(N型),電子が不足してわずかにホール(=正孔)ができ,それが移動して電導性を示す(P型)。これらは不純物半導体と言う。

導体中を電子が移動すると,原子に衝突し,原子の振動を激しくする。(=温度が上がる)これを積極的に利用し,高温にして光を出させているのが電球である。