食物連鎖とは

・ 自然界の生物は,お互いに喰うか,喰われるかの関係で関連しあっている。このことを食物連鎖と呼ぶ。その中で,栄養(エネルギー)を作る生物を生産者,それを利用する生物を消費者と呼ぶ。

1 生産者と消費者

生産者とは,食物連鎖におけるエネルギーを作り出している生物である。それは,太陽の光を受けデンプンなどをつくる植物(植物性プランクトンも含む)である。この,植物の作る栄養が生物間で受け渡されて生命活動を維持していることになる。

植物を食べて生きている草食動物(動物性プランクトンも含む)や,その草食動物を食べる肉食動物もすべて消費者である。

2 食物連鎖における個体数の関係

海の中で考えると,植物性プランクトン(生産者)を動物性プランクトン(第一次消費者)が食べる。

その動物性プランクトンをイワシなどの小魚(第二次消費者)が食べる。その小魚は,カツオ,マグロなどの大型の魚(第三次消費者)に食べられる。

その際に,1匹のカツオ,マグロが一生かかって食べるイワシなどの小魚の数は,当然のことながら,1匹ということはない。かなりの数になる。したがって,食物連鎖の下位の層に位置付く生物は上位の生産者層の生物の何倍も存在しないといけないことになる。

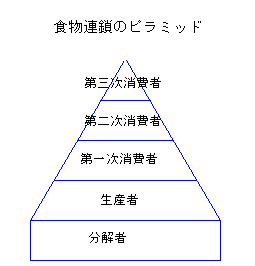

そこで,下図のような食物連鎖のピラミッドができる。

なお,食物連鎖の中には,上記のような生食連鎖の他に,図の下部に位置付けた,生物の分解に関する腐食連鎖とがある。

腐食連鎖とは,主に,死んだ生物の分解にかかわる連鎖である。生物の分解を行う生物を分解者と呼ぶ。分解者は,バクテリアや菌類などである。

分解者の中には,酵母菌や納豆菌,乳酸菌のように,分解の過程で人間にとって有用な食物を生産するものもある。

3 鳥における食物連鎖

オオタカ1羽が生きていくために,1年に200羽の小鳥を捕獲すると考えられている。

オオタカが,地域の小鳥の内の1%を餌にできるとすると,オオタカ1羽のために,20000羽の小鳥が生息する必要がある。

なおシジュウカラは1年間に虫を10万匹食べる。すると,オオタカ1羽のために,20億匹の虫が必要になる。20億匹の虫が生きていくためには,どれだけの植物が必要なのか。それだけの植物が生きていくために,どれだけの栄養分が必要なのかと考えると,とんでもないことになる。

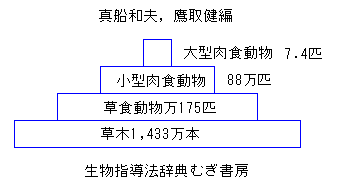

4 個体数ピラミッドの例

食物連鎖における個体数の例として真船和夫の説があるので,下に示す。

これによると,1匹の大型肉食動物を育てるためには,約200万本の植物が必要であると考えることができる。日本人が一生に食べる米の量は約5トンであると考えられている。

なお,こういった食物連鎖のためのエネルギー源は,すべて太陽の光エネルギーによってまかなわれており,太陽の恵みを受けて動いている宇宙船「地球号」であると考えることができる。

1 食物連鎖と自然界のバランス

例えば,バッタが大量に発生し,小麦畑を食い荒らすという事件が起きた場合,人間が何もせず,そのままにしておくと小麦畑が壊滅し,バッタが食料にする植物がなくなる。そのために,バッタ自身も生きていくことができなくなり,バッタが死んでしまう。そういうことが繰り返され,また,元のバランスに戻ることになる。

なお,稲の害虫であるウンカが発生したために農薬を散布し,その結果,ウンカの天敵であるクモが死滅し,かえってウンカが大量発生したという記録も残されている。生物界にとっては,いかにバランスを保って生きるかが大きなカギになる。

このように,いかなる状況が生まれたにしても,最終的には,食物連鎖のピラミッドに戻ることになる。