【児童の実態】

・ 実ができるためには,花粉がめしべに付かないといけないという見方や考え方をする児童は多い。

・ 時期的な問題や実験方法の問題から,受粉しないと実にならないという実験を行うことができない。

・ 児童は,雄花や雌花,おしべ,めしべやその役割が理解できていない。

・ 児童は,受粉することが神秘的なことであり,とても大切なことであるという認識まで高まっていない。

【ねらい・対策・指導の留意点】

受粉の実験を鹿児島で行うために

・ 鹿児島では,ヘチマは夏休み期間に受粉してしまう。また,夏休み前にはまだつぼみを付けない。そこで,ヘチマに代わる植物を栽培する必要がある。

7月中に実験を行うためには,ヘチマの代わりにカボチャやスイカを植える。9月に実験を行うためには,ニガウリを栽培する。

雄花や雌花に気付かせるために

・ 雄花と雌花の違いに気付かせるために,花の付け根をしっかり観察させる。そして,実になるところはどこかという観点で調べさせる。その際には,いくらか実が大きくなったものが付いていると比較しやすい。

受粉の実験をうまく行うために

・ ビニル袋で覆うと湿気等で植物が痛み枯れてしまうことが多い。そこで,びわ農家等が使っている紙袋を活用する。

・ つぼみの段階で袋を掛け,受粉しないようにする必要がある。

受粉の意味,神秘性を実感させるために

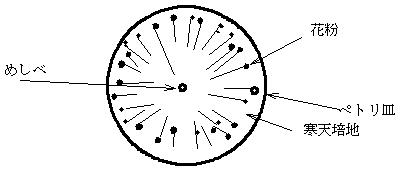

・ 花粉がめしべに付いて受粉することを理解させるために,寒天培地を使い受粉実験を行うことも有効である。

下図のように,寒天培地を作り,中央部分にめしべを切り取って差し込む。さらには,寒天培地の外側におしべの花粉をまき散らす。すると,花粉からめしべに向かって花粉管が伸びていく。この実験に使う植物としては,ホウセンカが短時間で観察できて良い。