【児童の実態】

・ 人や動物が生きていくためには,酸素が必要であり,それを体内で使い,二酸化炭素に変えて排出すると考えている児童がほとんどであり,「人は酸素を吸って二酸化炭素を出しているのか。」といったことは学習問題は児童にとっての問題とならない。

・ 人や動物が生きていくためには,食べ物が必要であると考えてはいるが,栄養を取り込むための消化については理解できていない児童が多い。

・ 血液が体中を回っていることは知っているが,それが何の働きをしているか知っている児童は少ない。

・ 消化と吸収と循環の関係をとらえることができない。

【ねらい・対策・指導の留意点】

酸素を使い,二酸化炭素を出していることについての問題を形成するために

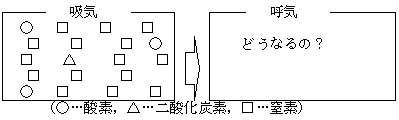

・ 吸う空気をモデルで示し,それが吐き出されたときにどのようになっているか,モデルに示させる。そして,友達の考えと違うことに気付かせ,問題意識を形成する。

消化の際に物質を小さくする必要があることに気付かせるために

・ 消化する前の物としてのデンプンと消化した後の糖を用意し,それをろ過してろ紙とろ液のどちらに糖やデンプンがあるか調べさせる。

糖があることを簡単に調べるために

・ 中学校では,糖の存在をベネジクト反応によって調べるが,小学生には実験が難しいので,尿糖試験紙を使って調べる。

消化,吸収することの意味をとらえさせるために

・ ウサギにキャベツを与えて出てきた糞を使い,糞とキャベツの葉にデンプンやビタミンCがあるか,ヨウ素溶液やジクロロインドフェノール溶液で調べさせる。

・ ジクロロインドフェノールは水にとかして使うが,薄く色が付く程度まで希釈して使う。そうしないとわずかなビタミンCの量では無色透明にすることができない。

血液が循環していることの意味をとらえさせるために

・ 呼吸と消化,吸収の学習の後に循環の学習を行い,血液の中にある物を調べさせ,呼吸や消化,吸収と関係付けさせる。なお,循環の様子を観察させるには,メダカの卵やミジンコなどが心臓から血流が起き,循環する様子が観察できて良い。