葉でデンプンができていることを調べる実験で,葉緑素の色を脱色しようとするのですがうまくいきません。どうしたらうまくいきますか。

A

アルコール脱色とたたき染めが教科書には出ています。基本的には,葉は,自分の体を守るようにできていますから簡単には脱色されないのです。葉の外側にある保護膜を取る方法がたたくことなのです。アルコール脱色の場合には,最初に高温のお湯に葉をくぐらせることです。その際に,高温でできるだけ長く加熱してください。どうしてもうまくいかない場合は煮るとよいでしょう。

次に,たたき染めの場合ですが,壁を壊すことはできます。今度は,脱色や水洗い等により水の中にデンプン粒を流してしまうことです。したがって,水洗いの際に留意してください。

簡単な方法としては,台所用漂白剤を使って脱色することです。まずろ紙に葉を挟み上から小槌でたたきます。これで葉の表面を壊すのです。その後,ろ紙で挟んだまま漂白剤に浸けます。次にそのまま,デンプン粒が流れ落ちないようにそっとお湯に浸けます。そして,静かにお湯から出し,ドライヤーで軽く乾燥させます。そうすることで,漂白剤の成分をなくし,ヨウ素反応で調べられるようになります。なお,この際には,漂白剤が目に入ると危険ですから,この作業だけは教師がやるようにしましょう。

Q58 植物の体

日なたと日かげの葉のデンプン量の違いがはっきりしません。どうしてですか。

A

日なたと日かげでのデンプン量の違いをどのように見ているかがはっきりしませんが,考えられることが二つあります。一つは同じ植物での違いを見ている場合ですが,デンプン反応をさせる時間の問題です。植物によっていくらか違いますが,午後2時ごろが光合成によってできているでんぷんの量が最大です。それから後は呼吸量が増え,デンプンが消費されます。そこで,朝の早いうちに実験を行ってもさほど変わらないという結果が出てきます。また,夕方近くの実験も意味がなくなります。葉を取る時間に十分注意してください。

もう一つは,違う植物を扱う場合です。日かげに育つ植物は少ない日光量でデンプンをたくさん合成できるようになっています。したがって,日かげの植物と日なたの植物のデンプン反応量が変わらないということが起きます。ちなみに,晴れの日がなく光合成の実験がなかなかうまくいかない場合には,シダ植物を使うと光合成の実験が簡単にできます。

Q59 植物の体

デンプンが糖になり全身に回ることを調べることができないと,何のために植物がデンプンを作っているのかについての理解を得ることができません。何か良い方法はありませんか。

A

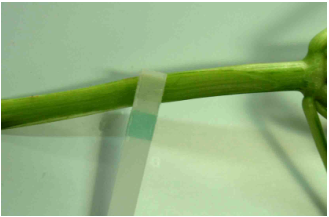

茎の中の糖を調べる方法があればいいのですね。それには,尿糖試験紙を使うといいでしょう。植物の茎を縦に切り,その部分の汁を尿糖試験紙に付けると糖が検出できます。植物の場合,尿糖試験紙の反応は最大値になりますので有効です。

動物の体の学習で行うデンプンが糖に消化される学習と関係付けると理解を深めることができます。