電磁石の強さを調べる学習で,コイルの巻き数を変えて調べますがはっきり違いが分かりません。どうしたらいいですか。

A

導線に電流を流すと磁力が起きます。その磁力を集めるためにコイル状に巻いているわけです。その場合,コイルの太さによっても流れる電流量が違います。また,巻き数による磁力の違いを調べると巻き数がかなり多くなると導線が長くなり抵抗が大きくなって思ったほど磁力は強くなりません。したがって,それぞれの学校で使う導線で,何回巻きと何回巻きを使うと磁力の違いが大きいか予備実験を行い,その条件下で実験をさせることが重要でしょう。

通常の場合,おおよそ,50回巻き,100回巻き,200回巻きぐらいが適当でしょう。

なお,この実験で気を付けないのは接触抵抗の問題です。しっかりと導線を結ばないと電流の流れが悪くなり正しいデータを得ることができなくなります。

Q69 電流のはたらき

電流が流れると磁力が起きることを調べさせるために方位磁針で調べようとするのですがあまりはっきり分かりません。どうしたらいいですか。

A

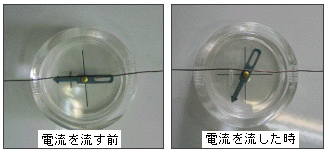

1本の導線でできる磁力の量が少ないために方位磁針と導線との距離が大きくなると磁力の影響がでなくなります。直線電流のまわりの磁界の強さは,距離に半比例するので,磁針の受ける力は距離に反比例すると考えることができます。したがって,最初に方位磁針の針に重ねるように導線を置くことが距離を短くする方法です。こうすると,かなり大きく動きます。

Q70 電流のはたらき

簡易モーターを作るのですがうまく回ってくれません。どうしてですか。

A

モーターが回らないのは,整流子ができていないことが最も考えられます。クリップとの接触部分の被膜を剥がさないと電流は流れませんが,すべて剥がすと一方方向の電流が流れるようになり,磁石と引き合って回転しなくなります。そこで,接触部分の被膜を半分だけ取るようにしましょう。

さらに,コイルと磁石との距離をできるだけ狭くすることが重要です。そうしないと反発して回るという力が生まれません。

<新しい実験>

作るときに難しいのは,電磁石(コイル)の部分です。あまりホルマル線が細いとクリップのおもさを支えられません。また,クリップ自体も磁石に引き付けられます。そこで,思い切って1㎜のホルマル線を使ってみました。大型クリップに巻きますが,クリップの方を回して巻けばうまくいきます。

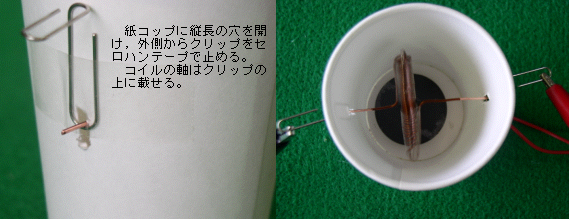

次に難しいのは,回転部分のささえです。その部分では紙コップを使ってみました。下図のように紙コップの外側にクリップをセロハンテープで止めます。

紙コップの底にフェライト磁石を置けば完成です。

紙コップにあける穴は縦長にしておき,上下の調節ができるようにしておくのがポイントです。