単元のねらい

・ 回路のつなぎ方や回路につなぐ物についての見方や考え方をもつようにする。

・ ものづくりを通して,電気の回路について興味・関心をもって追究する態度を育てる。

ねらいを達成させるための活動

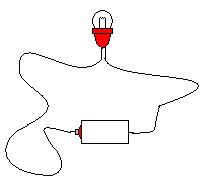

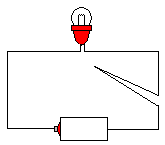

・ 豆電球が点灯するつなぎ方と点灯しないつなぎ方を比較する。

・ 回路の一部に,身近にあるいろいろな物を入れて豆電球が点灯するか調べる。

・ 電気を通す物とそうでない物に分類する。

学習問題づくりのポイント

・ 同じようなもので,電気がつく物,つかない物に出会わせる。

・ 電気がついたり,つかなかったりする事象に出会わせる。

具体的な活動

<事前に>

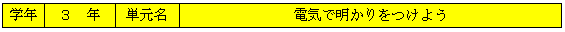

① クッキーなどの丸い容器を使い,ゆりかごの様に揺らすと,目に明かりがついたり,消えたりするダルマを作る。

② 容器を揺らすステージをアルミホイルを使って作る。

<授業では>

・ 容器を揺らして,傾いたときに点灯する様子を見せる。

・ ステージのアルミホイルの存在を教師が伝えることはせず,同じ様な物を作らせ,遊ばせる。

予想される問題

・ どうして明かりがつかないのだろう。

・ どうして明かりがついたり消えたりするのだろう。

・ アルミホイルの他に何を使うと明かりがつくのだろう。

など

電気を通す物とそうでない物を分類させる方法

ものづくりを取り入れた方法として,回路試験器を作らせて,調べさせる方法がある。

<作り方>

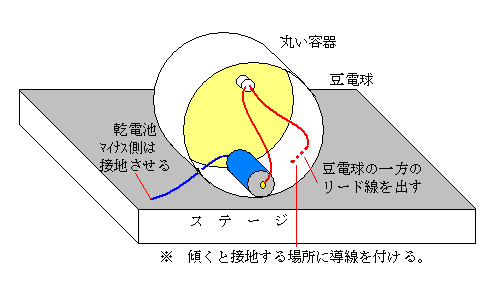

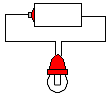

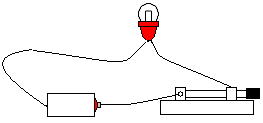

① 板の上に電池ボックスと,豆電球を取り付ける。

② 電池と豆電球のソケットの線を一方だけつなぐ。

③ 電池ボックスのもう一方の線とソケットの一方の線を外に出し,自由に動かせるようにする。

<使い方>

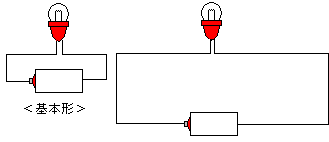

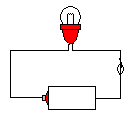

① 電気を通すか,調べたい物をもってくる。

② 物を回路上に置き,豆電球が点灯するかで調べる。

※ この方法であれば,回路ができたときに電気が流れることや,電気を通す物とそうでない物があることを確実に学ぶことができる。

<参考資料:児童の実態> H元.2.1 調査 4年生の学習前 全36人

※ 電気を通す物について:磁石につく物,きらきら輝く物が電気を通すと考える。

リード線の長さをどうとらえるか。

・ 短い方が明るい … 6人

・ 長い方が明るい … 0人

・ どちらも同じ … 30人

リード線をぴんと張ったときとそうでないときは。

・ ぴんと張ったときが明るい … 5人

・ たるんでいるときが明るい … 3人

・ どちらも同じ … 28人

リード線を強くつまむとどうなるか。

・ 暗くなる … 12人

・ 明るくなる … 0人

・ どちらも同じ … 24人

リード線を折り曲げるとどうなるか。

・ 消える … 0人

・ 暗くなる … 14人

・ 明るくなる … 0人

・ 変わらない … 22人

豆電球を上に置いたり,下に置いたりするとどうか。

・ 上にしたときが明るい … 0人

・ 下にしたときが明るい … 0人

・ どちらも同じ … 36人

※ 同様に,豆電球の位置や方向を変えても明るさは変わらないと考える。

リード線が切れたのでつなぎ直した。明るさはどうなるか。

・ 暗くなる … 8人

・ 明るくなる … 0人

・ 変わらない … 28人

<考察>

・ 電気が流れることを,水道管の中を水が流れているようにとらえている傾向がある。したがって,線を曲げる,つまむ,つなぐなどの作業が入ると流れが悪くなると考えるようである。

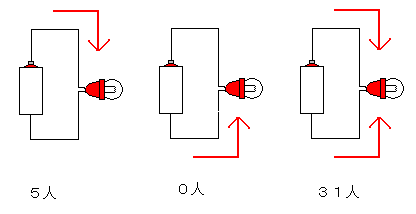

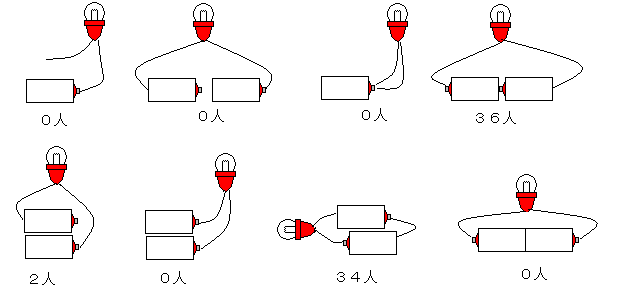

電気の流れはどれか。

<考察>

・ 豆電球に向かって,両極から電気が流れると考える児童が多い。

明かりがつかない場合,何を調べようと考えるか。(自由記述)

・ 電球のゆるみ … 26人

・ 電池切れ … 18人

・ スイッチ切れ … 14人

・ 線のつなぎ方 … 6人

・ 豆電球の壊れ … 8人

・ スイッチの壊れ … 3人

明かりのつくつなぎ方をどうとらえているか。

電池の大きさの違い(単1,単3)をどうとらえているか。(選択肢)

・ 単1が明るい … 8人 ・ 単1が寿命が長い … 26人

・ 単3が明るい … 0人 ・ 単3が寿命が長い … 1人

・ 同じ … 28人 ・ 同じ … 9人

電池はどのようなものだと考えているか。(自由記述)

・ 電気が入っているもの … 14人

・ 電気のもとが入っており,電気ができる … 10人

・ 電気がつくもの … 7人

・ 電気がでるもの … 2人

・ 物を動かすことができる … 3人