単元のねらい

・ 太陽の光が日なたや日陰をつくったり,地面の様子を変化させたりしているという見方や考え方をもつようにする。

・ 日陰の位置の変化を太陽の位置と関係付けたり,日なたと日陰の地面の様子の違いを比較したりする能力を育てる。

ねらいを達成させるための活動

・ 日陰の位置の変化を太陽の位置の変化と関係付けて調べる。

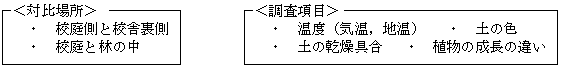

・ 太陽の光が当たっている地面とそうでない地面の様子の違いを調べる。

学習問題づくりのポイント

○ 日なたと日陰の違いを実感させるためには,夏の暑い時期か冬の寒い時期が日なたと日陰の違いが大きくて適切である。

・ 日陰の位置が変わっていることを実感させる。

・ 日なたと日陰の様子が違うことを実感させる工夫。

具体的な活動

<事前に>

① 影踏み遊びの計画を前日までに立てる。

② 始業前の朝の活動として設定しておく。

③ 理科の学習を,その日の5校時に設定する。

<朝の活動では>

① みんなを集めて影踏み遊びを行う。

② 逃げる範囲が広いということで,四角いフィールドを設定する。その際にフィールドは南向きにする。

③ 活動の中で,陰を踏まれないように,四角いフィールドの一辺に集まるように仕向ける。

④ 四角いフィールドの一辺にみんなが並んで,影踏みができなくなったら活動を中止する。

教師:「よし,続きは5校時の理科の時間にやろう。」

<授業では>

① 朝と同じフィールドを設定し,影踏みを行う。

② 朝踏まれなかった所に並ぶが踏まれることに気付き,陰の出来方の違いに気付くようにする。

③ いっぱい遊んだ後,日陰につれて行き,気が付いたことなどの話合い活動を設定する。(涼しさを実感させるために)

予想される問題

・ 陰の位置はどう動くのだろうか。

・ 陰の長さはどう変わるのだろうか。

・ 日なたと日陰ではどのくらい温度が違うのだろうか。

・ 日なたと日陰では他にどんな違いがあるか。 など

太陽の動きと陰の動きの関係を調べる実験

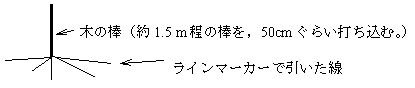

このことについては,影踏み遊びの延長で行うことが望ましい。そこで,運動場の邪魔にならない場所に棒を立てて,陰の位置をラインマーカーで記録しておくとよい。

ここでの学習は,太陽と障害物とその陰の関係を直接的にとらえやすい。

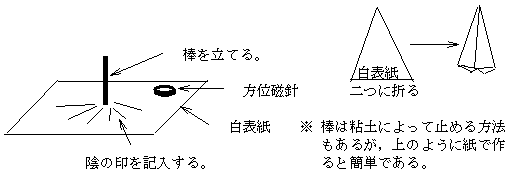

運動場に棒を立てて実験ができないときや,一人一人に調べさせたいときには,下のような測定,記録道具を作製して行う。

方位磁針は,紙の置き方が変わるので方向を合わせるために利用する。

日なたと日陰の違いを調べる実験

☆ 気温等の測り方

・ 直射日光が当たらないように配慮する必要がある。

・ 日傘等を使うと簡単であるが,風で飛ばされないように配慮が必要である。

・ 温度計を置いてから5分間程度は待つようにする。

(温度計の動きが止まるのを待つ。)

・ 目線と温度計の向きを垂直にして測定する。

<参考資料:5年生の気温の学習のときに指導する。>

○ 次の条件の場所で測定した空気の温度を,気温と言う。

○ 気象庁の予報用語辞典には次のように記載されている。