単元のねらい

・ ものには熱に対する性質の違いがあるという見方や考え方をもつようにする。

・ 金属,水,空気の温度変化や温まり方とかさの変化を関係付ける能力を育てる。

・ 金属,水,空気の性質を利用した活動やものづくりを通して,ものの変化や性質に興味・関心をもって追究する態度を育てる。

ねらいを達成させるための活動

・ 金属,水,空気を温めたり,冷やしたりしてかさの変化や変化の大きさの違いを調べる。

・ 金属,水,空気を熱し,それぞれの温まり方の特徴を調べる。

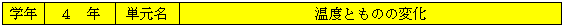

学習問題づくりのポイント

<案1:かさの変化から入る>

・ 金属や水などの膨張によって起こる現象を見せ,驚きを与える。

<案2:温まり方から入る>

・ 金属における熱の伝導によって起きる現象を使い,驚きを与える。

具体的な活動

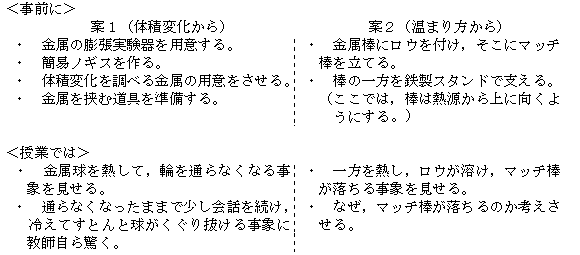

予想される問題

注:体積変化から熱の伝わり方の学習へと展開すると,空気や水の対流の学習の際に,膨張し,軽くなって上に上がることを説明できるようになる。

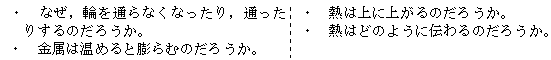

金属の熱膨張をとらえる実験

☆ いろいろな金属で熱膨張をとらえる方法

① ホームセンターで売っているL型鉄板を2枚使って,輪ゴムで留め,ノギスの形にする。

② 加熱する金属に合わせて間隔を合わせる。このときに,L型鉄板の間隔が平行でないので,合わせたところに印を付ける。

③ 加熱し,うまく通るか調べる。

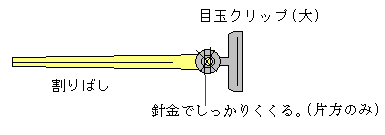

○ 加熱する物を持つ道具として,目玉口クリップと割りばしを使うとよい。

○ 加熱する物としては,次のような物が考えられる。

・ 大型のナット,ワッシャー

・ 大型のボルト

※ なお,加熱する物を児童に持参させると,いろいろな金属が手に入り,金属の熱膨張について一般化を図ることができる。

※ 加熱する物に鉛を使わないようにする。加熱時に融けて危険である。

※ 加熱時にやけどしないように十分指導する。

※ L型鉄板は,板の上に置き,机を焼かないように注意する。

金属の熱の伝わり方を調べる実験

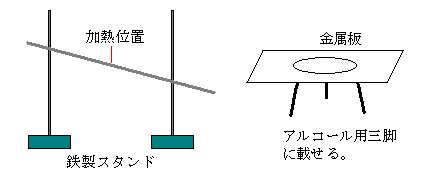

☆ 児童は,金属棒を上に向けた時と,下に向けたときは違うと考える。(熱いものは上に伝わっていくと考える。)したがって,斜めに向けたロウを塗った金属棒の中央部を加熱する。

なお,ロウを塗った金属板を加熱すると伝導の様子がよく分かる。

水の熱膨張を調べる実験

※ お湯は60℃を超えるとやけどの恐れがあるので,それ以下の温度で使う。

水の温まり方を調べる実験

※ 水の中に入れる物

・ 湿らせたおがくず

・ ティッシュペーパー

・ みそ

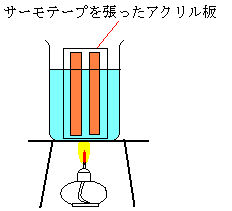

※ 白色のアクリル板にTR-40のサーモテープを張ったものを入れると,全体が一様に温まることが分かる。

※ サーモテープは,しばらくすると炎の当たる部分が赤くなり,赤くなった部分が揺れる。そのまま上に赤い部分が広がるかと考えていると,変わらず,一瞬にして全体が赤くなる。(均一にしようとしているからこうなる。)

注意:この実験では,水は回るが熱が回っているか分からないという児童が出てくる。そこで,水は伝導しにくいことを観察させる必要がある。

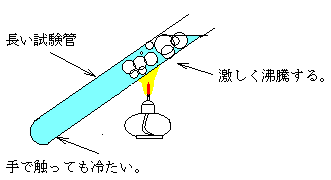

☆ 長い試験管の中央部分を加熱し,水が激しく動く方は熱が伝わり,水が動かないと熱が伝わりにくいことを確認する。

※ 突沸の恐れがあるので,試験管の口の方向に人が立たないようにする。

空気の温まり方を調べる実験

☆ 空気が対流によって温まることを調べる実験は,閉ざされた空間で行うために,冷えて空気が降りてくるとは考えずに,上に当たったためであると考え,なかなか概念形成が難しい。

そこで,教室で大きなストーブの上で,軽い物を浮かすなどの方法が考えられる。

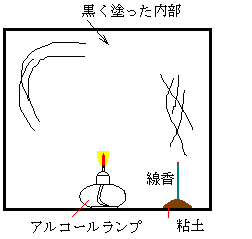

実験室では,内部を黒く塗った箱を作り,中でアルコールランプに火を付け,線香の煙で調べる方法がある。その際に,前面にはラップフィルムなどを張るとよい。

※ 内部にサーもテープを張ると,どの部分が熱くなっているかを知ることができる。

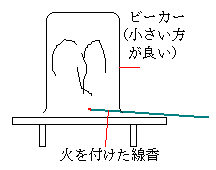

☆ 最も簡単な方法として,ビーカー1個,線香1本で調べる方法がある。

① ビーカーを机の端の部分に伏せて置く。

② ビーカーの注ぎ口のところから,1本の線香に火を付けて入れる。

※ 熱源が線香の火となる。そのために,温められた空気がという考えを形成しにくい。

空気の熱膨張を調べる実験

① 丸底フラスコの口にシャボン玉の液を付ける。

※ 他には,ビニル袋,風船などがあるが,あまり効果的ではない。

※ お湯は60℃を超えるとやけどの恐れがあるので,それ以下の温度で使う。

※ 空気を温める方法だけを見せると,温かくなった空気が上に上がると考えやすい。

横に向けるなど,いろいろな方向に向けて実験をする必要がある。

※ 温める活動と冷やす活動を繰り返すと,体積変化であることが分かる。

注:空気が膨らむのは,空気の分子の大きさが大きくなっているのではなく,分子の運動が激しくなり,内圧が高まり,外に押し出しているからである。子どもの素朴概念である「中の空気が熱くて暴れる」という考えが正解に近い。