単元のねらい

・ 電気の働きについての見方や考え方をもつようにする。

・ 回路を流れる電流の強さと,豆電球の明るさやモーターの回り方を関係付けてとらえることができる。

・ 光の強さと光電池の電流の強さを,関係付けてとらえることができる。

・ 乾電池や光電池を使ったものづくりを通して,電流の働きに興味・関心をもって追究する能力や態度を育てることができる。

ねらいを達成させるための活動

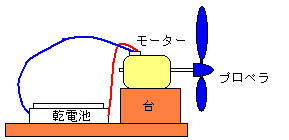

・ 乾電池の数やつなぎ方を変えて,豆電球を点灯させたり,モーターを回したりする。

・ 光電池にモーターをつなぎ,当てる光の量を変えてモーターの回り方の違いを調べる。

学習問題づくりのポイント

・ モーターの場合は速く回す,豆電球は明るく点灯させることがねらいになるようにする。

・ 活動欲求から知的欲求へと高まるように,うまくいかない事象に出会わせる。

具体的な活動

<事前に>

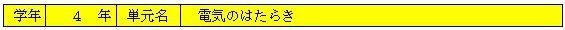

① モーターと車体とプロペラの関係を基に,乾電池1個の場合と2個の直列つなぎで走りが大きく変わるように研究を行い,教材を決定する。

② 乾電池の消耗を考慮し,児童に乾電池を持参するように指示する。

<参考例>

<授業では>

① 乾電池1個でゆっくりと動くモーターカーを提示する。

② 簡単に作り方を伝えるとともに,モデルを置き,児童に作らせる。

③ 作る過程で,速くしたいという意欲が出てくる。

予想される問題

・ どうしたら車を速くできるのだろうか。 など

プロペラカー以外で,乾電池を直列つなぎにすると働きが大きくなるか調べる。

☆ 乾電池2個にすると速さが速くなるものとして,適切なものがあるか。

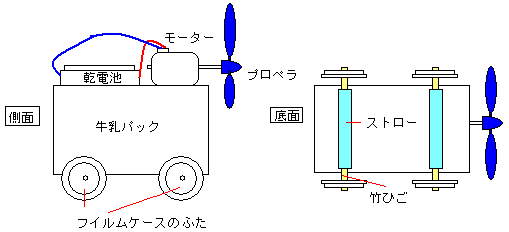

<プーリーカー>

※ 乾電池2個にするとモーターの回転は速くなるが,輪ゴムがスリップして,車は速くならない。

<水上でのプロペラ船>

※ 風が吹くとその力で吹き飛ばされてしまい,動きの違いが分からなくなる。

<メリーゴーランド>

※ 児童は,速く走るメリーゴーランドはおかしいと考える。速さではなく,美しさの追究が中心になってしまう。

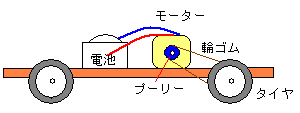

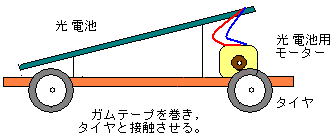

光電池で車が走ることを調べる実験

☆ 起電力が弱いので,モーターとしては,光電池用を使う。

光電池は,できるだけ起電力の大きいものを使う。

① 光電池モーターの軸に布製ガムテープを細くしたものを巻き,軸の直径を5mm程度に太くする。

② モーターの軸とタイヤが接触するようにモーターを置く。

※ 車体はできるだけ軽くするために,バルサ材などを使うとよい。

※ 光電池は通常の日光量で発電力は最大になる。したがって,鏡で光を重ねて集めても効果はない。

※ 光電池は,内部抵抗が大きく直列つなぎにしても速くならない。光電池2個の場合は,並列つなぎにすると抵抗が減り,効果が表れる。