単元のねらい

・ 月や星の特徴や動きについての見方や考え方をもつようにする。

・ 天体に対して興味・関心をもち,月や夜空に輝く無数の星に対する豊かな心情を育てる。

ねらいを達成させるための活動

・ 月の位置と時間を関係付けて調べ,月は絶えず動いていることを調べる。

・ 星の明るさや色を観察する。

・ 星の位置を時間と関係付けて調べる。

学習問題づくりのポイント

・ 月や星などについて,子どもが理解していることと違う事象に出会わせて,学習意欲を高める。

具体的な活動

<事前に>

① 月が,朝早く西の空に残る日はいつか調べておく。

② 月の観察をさせる日の1校時に理科学習を組む。

③ 夜間の観察ができるようにいろいろと計画を立てる。

・ 集団宿泊学習(自然教室),PTA主催の天体観測会など

<授業では>

① 西の空に月が残っている日に,「これから月を観測しよう」ともち掛ける。

そして,天体望遠鏡,双眼鏡などを持たせて屋上に上がる。

② 「昼には月はない」と考える子どもたちに,月を探すことを促す。

→ 子どもは,ないと思っていた月があることに驚く。

③ この後,月はどう動くかと問い掛ける。

→ 「月は西の空から上り,東へ沈むのだが,昼間は太陽の光が強すぎて見えない。」

と考える子どもが出てくる。

予想される問題

・ 月はどのように動くのだろうか。

・ 月は西から東へ動くのだろうか。 など

※ 学校では,天体観測の在り方の指導が重要である。そこで,一日目は,何も指導せずに記録を取らせる。それを基に考えさせると,記録から必要な情報を得ることができないことに気が付く。そこで,どのようにすると良いか話し合い,方位や高度を知る必要性や座標軸等を入れた記録が必要であることを話し合う。その後,記録の在り方について話し合わせるとよい。

夜間の星座観測等を確かにできるようにする手だて

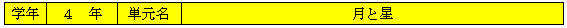

☆ 自作の星座早見を作る。

① Aの外枠を切り取り,のぞき窓の部分を切り抜く。

この場合は,外側の黒い線が出ないように小さく切り取ること。

② Bを円周に沿って切り取る。

③ Bがはみ出し,回転させることのできる台紙を作る。

④ 台紙とAを留める。留める所は上・下部の位置とする。

⑤ Bを間に入れ,北極星の位置をはと目で留める。

※ 星座早見が完成すると,児童は使い方を教師に聞きにくる。そこで,使い方の指導を行う。

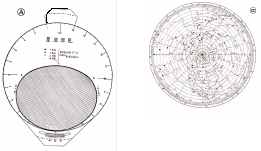

<使い方>

・ 日時と時間を合わせる。その時に窓に出た星座が全天の星座となる。

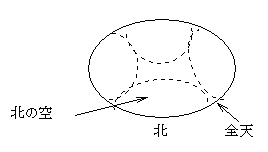

・ 北の空を見るときには,北を下に向けて見る。

☆ 高度を測定する。

・ 高度計を利用する方法もあるが,げんこつ法が簡単である。

<げんこつ法>

・ げんこつを作り,まっすぐに手を伸ばしたときが0で,そのげんこつに1つ積み上げたときが1としていくと,なぜかどの子も9つ分で真上になる。

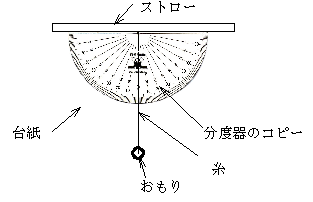

<簡易高度計の製作>

・ 分度器のコピーをとり,垂線方向が0度になるように目盛を書き変える。

・ 台紙にコピーした物を張り,その上にストローを付ける。

・ 分度器の中心からおもりを付けた糸を垂らす。

<使い方>

① ストローの窓で調べたいものをのぞく。

② 糸が垂線に落ち着いたときに糸を指で押さえる。

③ 糸の示す角度を読み取る。

※ 市販されている高度計よりものぞき窓の縁が細いので観測しやすい。