単元のねらい

・ 水は温度によって状態が変化するという見方や考え方をもつようにする。

・ 水の状態変化と温度とを関係付けてとらえる能力を育てる。

・ 水の状態変化と温度変化について興味・関心をもって追究する態度を育てる。

ねらいを達成させるための活動

・ 水を熱したり冷やしたりして水の状態を調べる。

・ 水が蒸発して空気中に含まれていくことを調べる。

・ 空気中の水が結露して再び水となって現れることを調べる。

学習問題づくりのポイント

・ 空気中の水の存在に気付かせることが必要になる。

具体的な活動

<事前に>

① 寒剤としての氷をできるだけたくさん作っておく。

② 蒸発した水蒸気を冷やして水に戻す実験装置を考案し,製作しておくことが必要である。

<授業では>

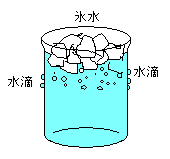

① コップに入れた氷水を各グループの机上に置いておく。

② コップを見て気が付いたことを話し合わせる。

・ 水滴がコップの外側に付いていることに気付かせる。

・ コップの内側からしみ出したのか問題にする。

予想される問題

・ コップの外側に付いている水はどこから来たのだろう。

・ コップの中の水はコップを上るのだろうか。 など

<資料:子供の考えを確かめる手だて>

・ 空気中の水蒸気が付いたと考える場合には,実験の前後の重さを測定し,比較させるとよい。

・ 氷水を入れたコップを大きさの違う容器で覆うと,付く水蒸気の量の違いで分かる。

空気中の水蒸気の存在に気付かせる実験

○ 空気中の水蒸気に気付かせるには,空気を冷やすとよい。しかし,容器内の閉ざされた空間では,たとえ冷やしても,水蒸気量が少なくあまりはっきりしない。

そこで,図の方法がある。この方法は,空気が対流するので,広い範囲の空気を氷水で冷やしていることと同じになる。

空気中の水蒸気の存在を確かめる実験

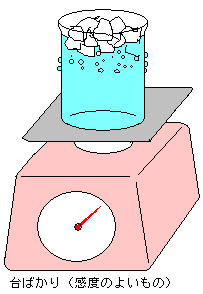

○ 上記の方法が良いが,その際に,重さの変化をとらえさせるとよりよく理解することができる。

少しの重さの変化をとらえさせるために,200gまで測定できる上皿てんびんがあればよいが,ない場合には,500gまで測定できる台所用の台ばかりが望ましい。

※ しばらくすると,重くなるのが確かめられる。

その時に,ビーカーの外側に付いた水滴をふき取ると元の重さに戻り,ビーカーからしみ出していないことを確認できる。

○ その他の方法

・ 除湿剤,除湿機などの活用も良い。

・ 除湿機を使うと,湿度の高い日には,20分程度で300mL以上の水を取り出すこともできる。

※ 空気中の水蒸気ではなく,コップの中の水がしみ出すとか,壁をはい上ってくると考える児童も多い。そこで,次のような方法がある。

蒸発した水蒸気を冷やすと水に戻ることを確かめる実験

☆ 水蒸気を発生させている装置の上部に,水蒸気を冷やす部分を取り付けるとよい。

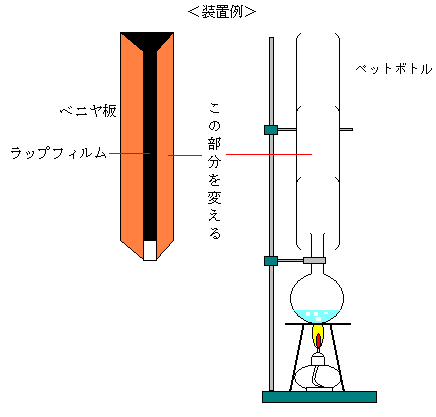

図のように,同じペットボトルをつないで作る方法がある。その他,薄いベニヤで,長さ90cm,幅20cmの板を3枚作り,それをガムテープで張り合わせて作る方法がある。その際に,内部は黒く塗り,のぞき窓のところにラップフイルムを張るとよい。

※ ベニヤ板は耐水合板とする。