単元のねらい

・ 生命の連続性についての見方や考え方をもつようにする。

・ 植物の発芽,成長及び結実にかかわる条件を計画的に追究する能力を育てる。

・ 生命を尊重する態度を育てる。

ねらいを達成させるための活動

・ 条件制御を行って種子の発芽実験を行い,植物の発芽の条件を調べる活動を行う。

・ いろいろな場所,条件下で植物を育て,植物の成長の条件を調べる。

・ 受粉をさせる場合とさせない場合で結実するか調べる。

学習問題づくりのポイント

・ 条件制御をしないと問題を解決できないことを認知し,条件制御を行う必要性をとらえさせる。

・ いろいろな場所で植物を育てることで,植物の成長の条件が明確になることをとらえさせる。

具体的な活動

<事前に>

① いろいろな種子を購入する。その際に,デンプンが栄養源として蓄えられているものであるか調べる。

<例> ダイズ,落花生などはデンプンという形ではなく,タンパク質,脂肪の形で保存されている。

② 発芽した植物を育てるための鉢を用意する。

<授業では>

・ 種子を与え,「どうしたら発芽するだろうか」と問い掛ける。

・ 教師は,「発芽の条件を調べたい」と考えるが,子どもは,教師と違い「発芽させたい」と考える。そのため,すべての条件をそろえて実験しようとする。

・ まずは,子どもの考えの基,実験をさせる。

・ 約1週間後,すべて発芽したときに,実験結果を基に「発芽の条件」についての話し合いをさせる。その結果,条件制御がなされていないときまりを見いだすことができず,条件制御の必要性を実感することになる。

予想される問題

・ どのような実験を行うと,発芽の条件が分かるのだろうか。

<留意点>

・ 発芽の実験に使った植物を成長の条件用に使うことになる。しかし,子どもは,自分の植物を「子どもが考える悪い条件」の所には持っていかない。そこで,第一回目の実験で発芽した種子を教師の方で育てておく。

・ 種子は大形で,できれば,実を収穫できるものが望ましい。

発芽の条件を調べる実験

☆ 実験に使える種子

・ インゲンマメ

・ トウモロコシ など(種子の大きいものが良い。)

※ ダイズや落花生など,養分がタンパク質や脂肪で蓄えられているものは,何が発芽の養分になったのかを調べる際にヨウ素デンプン反応が使えない。

☆ 条件制御の方法

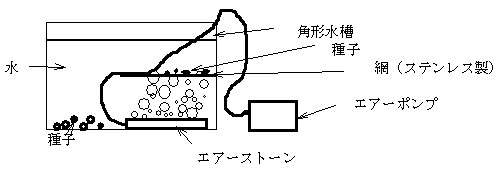

<空気の条件を調べる場合>

・ エアーポンプで空気を送り,種子に空気が触れるものとそうでないものができるように配置する。

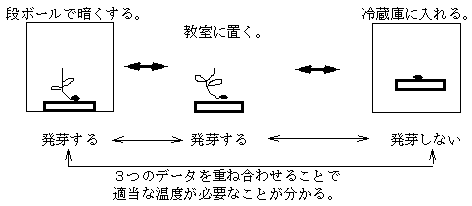

<適当な温度の条件を調べる場合>

・ 冷蔵庫等に入れると,同時に光りが当たらなくなる。そこで,次の方法が考えられる。

※ 発芽のときに養分が使われることを調べる際には,ジャガイモを栽培しておくとよい。

発芽した際に,半分に切り,ヨウ素デンプン反応を調べると,芽の出ている方向にデンプンが移動している様子が分かる。