単元のねらい

・ 物が水に溶けるときの規則性についての見方や考え方をもつようにする。

・ 物が水に溶ける現象に興味・関心をもち,それらの規則性を計画的に追究する能力を育てる。

ねらいを達成させるための活動

・ 水の温度や量を変えていろいろな物を水に溶かし,物が水に溶けるときの規則性を調べる。

・ 水に溶かす前と溶かした後の水溶液の重さを調べる。

学習問題づくりのポイント

・ 物によって溶け方が違うのだろうかという考えをもたせる事象に出会わせる。

具体的な活動

<事前に>

・ 砂糖,食塩,ミョウバンなどを用意する。

・ ろ紙はできる限り大きな物を用意する。

<授業では>

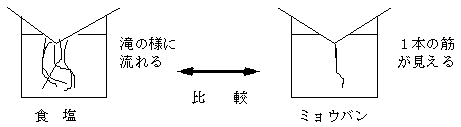

・ ろ紙に入れた食塩とミョウバンのそれぞれを,水の入ったビーカーに浸ける。そして,どうなるか観察をさせる。

・ 食塩は滝の様にシュリーレン現象が見られるが,ミョウバンの場合は1本の筋しか見えないことを確認した後,気が付いたことについて発表をさせる。

・ 事実を確認し,学習問題を考える。

予想される問題

・ ミョウバンは溶けにくいのだろうか。

(粒が大きい,粒が硬い,溶ける量が少ないなどと子どもは考える。)

※ 上記の考えを確かめさせればよい。その後,ミョウバンをもっと溶かすにはどうすれば良いかが問題になる。

水の温度と溶解量の関係を調べる実験

<実験上の問題点>

・ 溶解したかどうかが判定しにくい。

(過飽和,粒の大きい物が溶けないなどの問題が起きる。)

・ 溶かしている時に温度が上昇する。

(溶かす水の温度を一定にできない。)

① 水の温度を一定にして溶かす方法

・ ビーカーに20℃,40℃,60℃のお湯を用意し,どれだけ溶けるか調べる。

・ 溶かした量は,上皿てんびんで量り取って行う方法もあるが,スプーンですり切りにして何杯で量る方法が簡便である。

※ すり切りという方法で,ほぼ同じ重さを量り取ることができることを,上皿てんびんで確認する作業を入れると,その方法で良いことを児童が納得する。

※ この場合,素早く作業を進めないと水温が下がってしまう。

② すり切りの量が何℃で溶け終わるかを調べる方法

・ ビーカーに一定の水を入れ,アルコールランプで加熱しながらスプーンですり切った量を水に入れ,かき混ぜながら溶かす。

・ 溶け終わったときに,温度の記録を取り,次の1杯を入れる。

※ 溶かす物としては,低温と高温では溶解量が違う物,児童にとって安全な物が望ましい。

<例> ミョウバン,ホウ酸など

注:ホウ酸は,溶かした後,再析出させるとりん片状になって出てくる。しかし,最初にりん片状のホウ酸を溶かすことは難しい。

溶けても水の中にあることを調べる実験

☆ 溶けた食塩が水の中にあるかについて調べる方法を考えさせると,児童から下記の方法が出される。

① 味をみる。

② 虫眼鏡で見る。

③ 顕微鏡で見る。

④ 前後の重さを量る。

⑤ 水溶液を蒸発乾固する。

⑥ ろ過する。

⑦ 前後の体積を量る。

・ このうち,②,③,⑥の結果では,食塩を検出することができない。その結果,水の中に残っていないという結果を導き出してしまうとともに,まとめの話合いでは,実験を失敗したと思い,学習意欲をなくしてしまう。

そこで,次のようなまとめ方を行う必要がある。

① 実験方法ごとに結果を出す。(事実として認める。)

② すべての結果から,考えられることをまとめる。

「食塩は,水に溶けてもなくならない」

③ 食塩は溶けても水の中にあるという結果を基に,「なぜ虫眼鏡や顕微鏡で見えないのか」,「ろ過してもなぜ残らないのか」と問い返す。

そこで,「食塩は,水に溶けても,ものすごく小さくなって,水の中にある」というより深い理解とすることができる。つまり,教師の働き掛け一つで,虫眼鏡の実験や顕微鏡の実験などがすばらしい情報源としての実験となる。