単元のねらい

・ 水溶液の性質とその働きについての見方や考え方をもつようにする。

・ 水溶液の性質や働きを多面的に追究する能力を育てる。

・ 日常生活に見られる水溶液を興味・関心をもって見直す態度を育てる。

ねらいを達成させるための活動

・ いろいろな水溶液の性質や変化を指示薬を用いて調べ,3種類に分類する。

・ 水溶液を加熱したり,金属と触れさせたりして泡の発生や金属の変化を調べる。

学習問題づくりのポイント

・ これまで学び取っている知識等を基に水溶液を分類させる。分類の仕方を,液性によるものと,溶けているもの(固体,液体,気体)の二つの方法で行わせることで目標を達成することになる。

具体的な活動

<事前に>

・ 食塩水,水道水,塩酸,炭酸水,ほう酸水(又はミョウバン水溶液)を用意する。

・ 指示薬等として,石灰水,石灰石,リトマス紙,BTB溶液,金属板などを用意しておく。

<授業では>

① 上記の五つの水溶液を提示し,これは何でしょうと問い掛ける。

② 子どもたちがこれまでに学び取ったことを基に追究する。

③ 追究の際に,リトマス紙や金属等で調べるという考えが出てきた場合は,必要な物を与えて追究させる。

※ リトマス紙やBTB溶液等で分類したグループには,中間発表会で発表させ,溶けている物の特定はできないが仲間分けができることに気付かせ,全員で調べさせる。

※ リトマス紙の分類とBTB溶液の分類の共通点,金属を変化させることとの関連について考えさせ,液性で分類することの意義をとらえさせる。

予想される問題

・ 水溶液をいろいろな方法で仲間分けしよう。

(溶けている物で,液性で,金属との関係で)

※ 最初に提示する水溶液を,子どもと休み時間に作る。学習の導入で,「作った液は分かっているのだが,ラベルを張るのを忘れてどれがどれか分からなくなった。助けてほしい。」と言って調べさせると,子どもの学習意欲が高まる。

最初に調べさせる水溶液の条件

※ この実験では,実験後,気体が溶けた水溶液が存在することを指摘できるようになることが必要である。

① これまで学習した方法で調べることのできるもの

・ 石灰水を使って,二酸化炭素の存在が分かる。… 炭酸水 など

・ 温度による溶解度の違いで,析出できる。 … ホウ酸,ミョウバン など

・ 水を蒸発させて,析出させることができる。 … 食塩 など

② 安全に調べることができるもの

・ 酸性やアルカリ性の水溶液を使う場合,薄めて使う。さらには,水が蒸発すると濃度が濃くなるようなものを避ける。(揮発性のものが良い。)

水溶液の蒸発乾固の実験の際の留意点

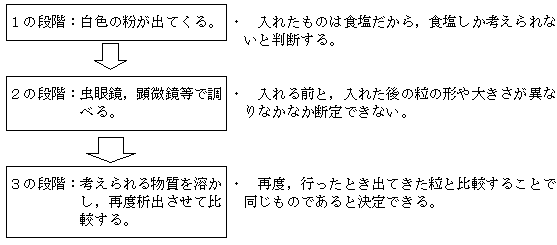

水溶液を蒸発乾固させて,ホウ酸,食塩の粒などを出した場合,それが単純にそのものであると決定付けることは難しい。そのことを段階的に述べると次のようになる。

身近な色素を使った指示薬の作り方

・ いろいろな花の色素などを使うと液性を調べることができる。特に,紫キャベツを使うといろいろな色の変化が出て楽しい。

① 紫キャベツをできるだけ細かく千切りにする。(色素を抽出しやすくするため)

② 千切りした紫キャベツをお湯に入れてかき回す。

③ 色の付いた液だけをろ過して取り出す。

② アルコール液に入れてよく振り,色素を抽出する。

できれば,アルコールに入れた物をお湯に浸け,湯煎(ゆせん)するとなおよい。

このとき,アルコールの蒸気を吸わないように十分気を付ける。

③ 色の付いた液だけをろ過して取り出す。

④ うすい塩酸水溶液を加えて酸性側に液性をしておくと,長期保存ができる。

冷蔵庫の中に入れて保存すると,約3か月は正しく使える。

※ できた液を,ろ紙に染み込ませては乾かすということを繰り返すことで,紫キャベツ試験紙を作ることができる。