単元のねらい

・ 物の燃焼と空気の変化を関係付け,物の燃焼の仕組みについての見方や考え方をもつようにする。

・ 物の質的変化に興味・関心をもち,その要因を多面的に追究する能力を育てる。

ねらいを達成させるための活動

・ 植物体を空気中で燃やして,空気の性質とその変化を調べる。

・ 物が燃えるときには酸素が使われ,後に二酸化炭素ができることをとらえる。

学習問題づくりのポイント

・ 物が燃えるときには空気が必要であるという考えから,新しい空気が必要であるという考え方へと転換させる。

(単なる空気の存在ではないことに気付かせる。)

具体的な活動

<事前に>

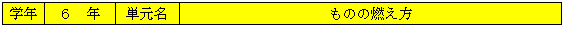

① ペットボトルを各種用意し,底にローソクを立てられるように切り取る。

② ペットボトルの口を開けたままでローソクの燃焼実験を行い,消えるように設定する。

※ しょうゆが入っているペットボトル(細くて縦長)を使い,ローソクは小さく低い物を利用すると早く消える。

<授業では>

① 口をした容器で燃えているローソクを覆い,火が消える事象を見せる。

② 「なぜ消えるの」と問い掛ける。

③ 当たり前という考えが出た後,口を開けてペットボトルで覆う。そして,どうなると問い掛ける。

④ 火がついたままという考えをもっている児童に,火が消える事象に出会わせる。

⑤ なぜ火が消えるか考えさせる。

予想される問題

・ なぜ,火が消えるのだろうか。

・ ローソクの周りの空気が古くなったのだろうか。 など

空気がなくなるという考えが生まれた場合の問題点等

☆ 空気がなくなるという考えが生まれると,そのための実験が行われる。例えば次のような実験が行われる。

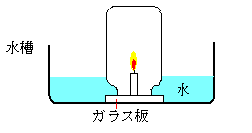

<実験1>

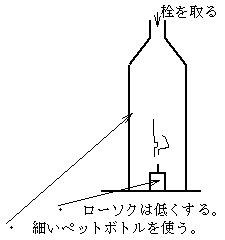

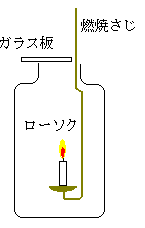

① 集気瓶の中でローソクを燃やし,消えるまで置く。

② 数回繰り返し,ローソクを入れるとすぐ消えるようになった時,ガラス板でふたをする。

③ ふたを外さないように注意し,逆さにして水を入れた水槽に入れ,ガラス板を外す。

→ 酸素と化合してできる二酸化炭素は体積比で1対1の関係になり,水は入ってこないと考えるが,実際には20%程度の水が入ってくる。

<実験2>

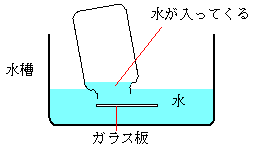

① ガラス板にローソクを固定する。とけたろうを垂らして付ける。

② ローソクの付いたガラス板を水槽に沈め,ろうそくに火を付け,逆さにした集気瓶を上に置き,水が入ってくるようにする。

→ 火が消えると,水がほぼ20%のところまで上昇してくる。

☆ 水が入ってくる理由として考えられること

なぜ,20%の水が入ってくるかについては現在のところ明確ではない。しかし,次のことが関係して起きると考えられる。

① ローソクの炎の熱で温められて膨張していた空気が冷やされて収縮する。

② ローソクが燃えてできた水蒸気のH2Oが液体の水に戻るために体積が減る。

③ 燃えてできたCO2が水に溶けた。

※ 実際に,CO2が水に溶けるか調べると,しっかり振らないと水に溶けることはない。したがって,③の量はあまり考えられない。①と②の複合作用で起きていると考えることがよい。

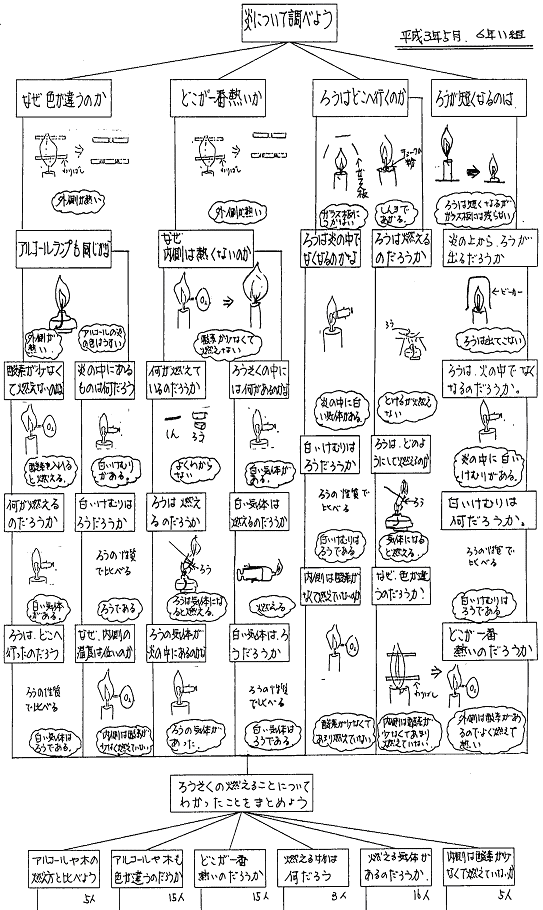

参考資料:児童の問題意識の流れを生かした追究は有効か

・ 児童の問題意識を生かして学習を展開し,どのように学習が行われたかについてまとめてみると,次のようになる。

このことから,同一の事象を見て生まれた問題の追究は,その事象が起きるメカニズムを追究することになり,有効であると言える。