単元のねらい

・ 電流によって磁力が発生するという見方や考え方をもつようにする。

・ 電流の性質や働きを利用した活動やものづくりを通して,電流の働きを多面的に追究する能力を育てる。

ねらいを達成させるための活動

・ 鉄心に巻いた導線に電流を流すと鉄心が磁化されることを調べる。

・ 電磁石の強さや極は,コイルの巻き数や電流の強さ,向きによって変わることをとらえる。

学習問題づくりのポイント

・ 電磁石を作り,もっと強い電磁石を作りたいという願いをもたせる。

具体的な活動

<事前に>

① 実際に,電磁石を作り,学校で用意したコイルの場合には,何回巻きのコイルと何回巻きのコイルが,電磁石の強さの違いをはっきりさせるのに有効か,明らかにしておく。

② 電磁石に付ける物としては何が良いか吟味する。[数の違いが明確になる物(小さい物,軽い物,たとえば小さい釘,クリップ,砂鉄など)が良い。]

③ 鉄心に使う物は,一度焼きなまして軟鉄に変える。

※ 鋼鉄であると,一度電磁石に使うと磁化されてしまい,電流を流したときだけではなくいつでも引き付けるようになってしまう。

方法としては,図が工作用の焼き窯を利用するのがよい。

<授業では>

① 電磁石を提示し,興味を起こさせる。

② 子どもにも作りたいかと問い,製作意欲を喚起し,製作活動に入らせる。

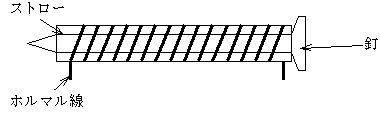

※ ストローに針で穴を開け,そこにホルマル線を通すとコイルがほどけずに便利である。

予想される問題

・ もっと強い電磁石を作ることはできないだろうか。

・ なぜ,磁石になるのだろうか。

・ S,Nがあるのだろうか。 など

電磁石の基礎データ

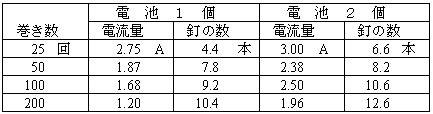

1 コイルの巻き数と持ち上げた釘の本数

ホルマル線の太さ 0.22mm,鉄心は2寸釘,電池1.48V(単3電池,1本)

<考察>

ホルマル線が細いと,抵抗値が大きくなり,巻き数を増やしても磁力はあまり変わらなくなる。

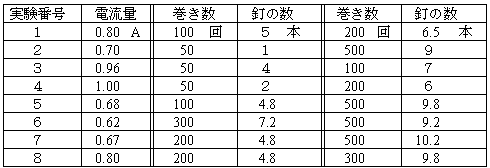

2 コイルの巻き数を増やすと抵抗が増え,電流量が変わるか。

ホルマル線の太さ 0.35mm,鉄心は2寸釘,電池1.48V(単3電池,1本)

<考察>

コイルの太さがいくらか違っても,1,2から,50回巻きと200回巻きで巻き数の違いを調べさせることが有効である。

3 巻き数による磁力の変化と電流による磁力の変化

ホルマル線の太さ 0.48mm,鉄心は2寸釘,電池 1.48V(単3電池)

※ 釘の数は, 5回の平均値

ホルマル線の太さ 0.48mm,鉄心は2寸釘,電池 1.48V(単3電池)

※ 釘の数は, 5回の平均値

<考察>

電池1個では巻き数が多くなりすぎると磁力が落ちるが,電池2個では1000回巻きまで磁力は落ちない。

4 コイルの径の大きさと磁力の関係

ホルマル線の太さ 0.35mm,巻き数50回,電池 1.48V(単3電池,1個)

※ 砂鉄は,10回の平均値

<考察>

・ 児童用としては,1.2cm(単3電池の径)を使うのが望ましい。

・ 16.4cmの径でも,方位磁針の針は反応する。

5 巻き数の違うコイルを直列につないだときの磁力

<考察>

直列にコイルをつないだ場合には,流れる電流が同じになり,巻き数の違いが,持ち上げる釘の数の違いに正しく反映されている。

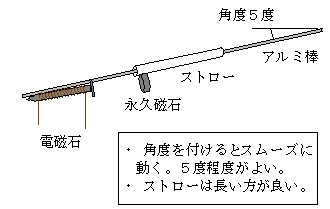

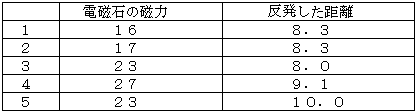

永久磁石と電磁石の反発力は遊びに使えないか。

1 永久磁石

直径1cm,厚さ0.52cm,重さ1g

2 永久磁石の磁力

ゼムクリップ10本を引き付けることができるものを使用した。(商品名:クラウンゼムクリップCR-GM11H)

3 電磁石

2.5寸釘に200回巻き

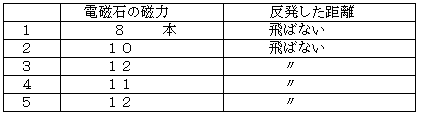

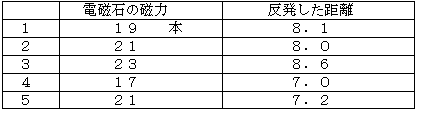

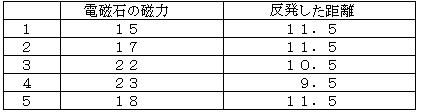

4 電源装置を使い,磁力を変化させて調べる。

1A 電圧測定不能

3A 1V

4A 1.5V

6A 2.9V

<考察>

・ 永久磁石と電磁石の磁力がほぼ同じでは飛ばない。

・ 電磁石の磁力,あるいは永久磁石の磁力が強すぎても飛ばなくなる。

・ 磁石と鉄の引き合いの関係があり,磁石の強さは1:2程度が良いのではないかと考えられる。