単元のねらい

・ 土地のつくりと変化のきまりについての見方や考え方をもつようにする。

・ 土地に関する事象を多面的に追究する能力や火山の噴火や地震に見られる自然の力の大きさを感じとるようにする。

ねらいを達成させるための活動

・ 身の回りの土地やその中に含まれる物を調べ,土地の構成物や地層の広がりやでき方をとらえる。

・ 土地の変化について自然災害と関係付けながら調べる。

学習問題づくりのポイント

・ 土地がどんな物で,どのようにしてできているか調べたいという意欲を高める。

具体的な活動

<事前に>

・ 学校の校庭等をいくらか掘削し(50cm程度),層の重なりが見られるところを探しておく。

・ 地層の重なりや広がりが見られる場所を探しておく。

※ がけや切り通しが良いが,現在はコンクリートで塗り固められているところが多いので,工事現場などがあると見学場所としてふさわしい。また,工事中に写真を撮っておくとよい。

・ 学校を造る時にボーリング調査を行っている場合には,コアが残されていることが多いので見付けておくと教材として利用できる。

<授業では>

① 私たちが立っている場所はどのようになっているかと問い掛ける。

② いろいろな考えが出た後,実際に地面を掘り調べる。

③ その際に層ができていることに気付かせ,なぜ層ができるか考えさせる。

予想される問題

・ 地面に層ができるのはどうしてだろうか。

・ 身の回りの地面にも層ができているのだろうか。 など

※ この後,層づくりのモデル実験を行う。

また,火山作用でも土地が変化することをとらえさせるために,いろいろな地層を紹介する。

この学習の後,「火山作用」か,「地震」について選択して学習させる。

地層ができることを確かめる実験方法

・ 水の働きによって層ができることを確かめる方法としては,次のようなものが考えられる。

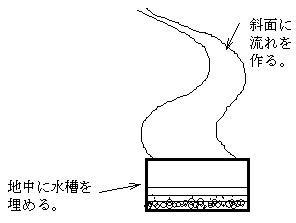

流水実験による方法

・ 流れる水の働きの学習に使う実験装置を使う。

・ 流水実験の装置の先に,水槽を置き,そこに水が流れ込むようにする。

・ 流れの中に,いろいろな大きさの粒のものを流す。(砂,土,小石など)

・ 流し終わった後,しばらくしてから水槽を取り出し,底の方を観察する。

ペットボトルを使う方法

・ ペットボトルを用意し,そこに次のものを入れる。

・ 水,砂,土,小石など粒の大きさの違う物。

・ ペットボトルの栓をして,しっかりと振る。

・ 振り終わったら,静かに置き,透き通るまで待ち,観察する。

※ 自然界では,土地の隆起や沈降などが起き,そのために堆積する粒子の大きさの違いで層ができていく。(層ができる理由は,物質の密度の違いによる。密度の大きい物ほど速く落ちてくるので層ができる。)

地層に広がりがあることを観察させる方法

・ 地層が広い範囲に広がっていることをとらえさせるには,切り通しなどの左右のがけを調べさせるとよい。しかし,その間隔が大きすぎると連続性をとらえきれないようである。

・ そこで,層が面になっていることをとらえさせる必要がある。そのためには,角になっているがけを使い,回り込んで観察させる必要がある。

(AからだけでなくBからも観察させる。)

・ 上記の学習ができると,地層の広がりをとらえることができるようになる。