【教科書実験】

<配慮すべきこと・ノウハウ>

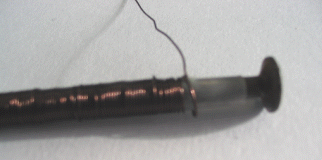

・ コイルを作るときは,ストローが適している。

・ ストローの端っこに針で穴を開け,そこに導線を通すとほどけない。

・ 電磁石に鉄くぎなどを付けるときは,導線が多く巻かれている方につけるとたくさん付く。

・ 電磁石に付ける物は,力の変化がわかるように重さの軽いものにする。たとえばクリップや小さな釘など。

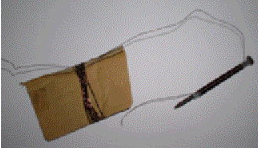

・ コイルの巻き数を変えて調べる場合には,全体の長さ変えないように,余った導線は,他のものに巻いておくと条件制御ができる。

さらには,そのようにすると導線が短くてショートし乾電池が熱くなったり,やけどしたりする心配もなくなる。

・ 鉄心の釘は一度焼いて,軟化させておく。そのとでコイルに電流を流して電磁石にしても電気を切ると元に戻りやすくなり違いを調べることができる。

・ ソケットを使わず,手で電池と導線をつなげた方が電気抵抗が少なくてよい。

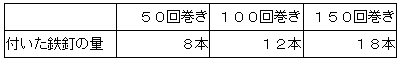

<巻き数の違いによる磁力の違いを調べる実験>

(コイルは0.4mmのホルマル線を使用)

○ コイルの巻き数は50回,100回,150回で調べるとよい。

※ コイルの長さによる抵抗の増加で磁力が強くならなくのか調べた実験では,0.2mmのホルマル線では,3000回巻きぐらいから増加しなくなる。しかし,下がることは,5000回巻きでも起きなかった。

<問題点>

・ なぜコイルになると磁力が起きるかが児童の問題になるが,そのことを理解させることができない。

【新たに開発した実験】コイルで磁力が起きることを確かめる実験

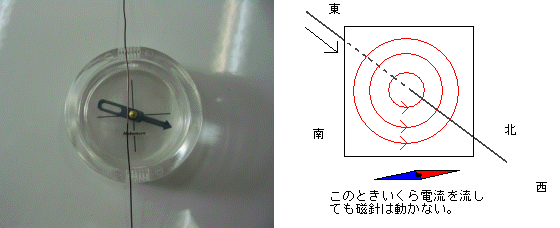

・ 正しくは,コイルにしなくても電流が流れると磁力が起きる。そのことをとらえさせるためには,1本の導線でも磁力が起きていることを確かめさせるとよい。

・ その方法としては,方位磁針の上に導線をのせ,電流を流し方位磁針の振れを確かめさせる方法がある。

・ この場合,写真1のように電流を東西方向に流すと,電流のつくる磁界は,地球磁界と同じ向きになり,磁針は影響を受けない。また,直線電流の作る磁界は距離に反比例する。

写真1 悪い例

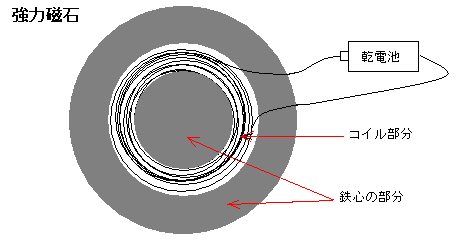

・ そこで,写真2のようにコイルと方位磁針を平行になるように置くと,動きがよく分かる。(このとき,磁針は,はじめ南北を指しているので,電流も南北である。)

・ 磁力の問題を考える際には,常に電磁石と対象物との距離を考えることである。

・ そのことから考えると,同じ巻き数でも同じ場所に巻いた場合と広げて巻いた場合の磁力は違う。

・ 更には,磁力は両端に集まるので,端の部分の面積も磁力の大きさにかかわってくる。

・ 鉄心は,コイルの磁力を受け,磁石になるがその端の面積が広いと磁力量も大きくなる。

・ 市販の強力磁石が鉄心に当たる部分を大きくしているのも同じ理由である。

写真2良い例

※コイルの磁力の影響を受ける鉄心の面積ができるだけ大きくなるようにする。