静電気を発生させる実験を,湿度の高い時期に行わなければならないので,静電気がなかなか発生しません。どうすればよいですか。

A

こすり合わせる物を十分乾燥させることが必要です。実験前に使う用具をドライヤーで乾かしたり,実験後,用具をデシケーターに入れておいたりするなどの配慮が必要です。

Q11 はく検電器

はく検電器が学校にありません。代用できる物はありませんか。

A

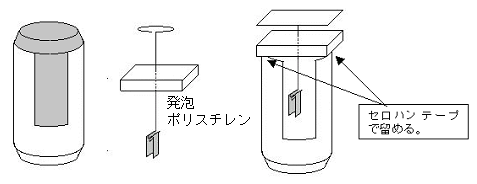

簡単にできるはく検電器を紹介します。

① アルミ缶の網掛けの部分を切り取る。(左の図)

② 発泡スチロールを缶の上に載せ,針金を通して上下を折り曲げ,上図のように曲げて2枚のアルミニウムはくを下げる。(真中の図)

Q12 電流の実験回路

生徒たちがなかなか回路を作ることができません。また,電流や電圧の測定値に大きくばらつきが出て,考察するときに困ります。どうすればよいでしょうか。

A

電流の実験では,多くの器具を使うため,回路を作るとき生徒は混乱してしまいます。そこで,電源や抵抗器の位置を固定して配置できる回路盤を使うと,回路を作る作業に要する時間が短縮できます。

【詳しい説明へ】

測定値にばらつきが出る一つの原因は,ミノムシクリップ付きリード線に問題がある場合が多いようです。ミノムシクリップがさび付いていないか,ミノムシクリップとリード線の接続部分がしっかりとハンダ付けされているか,確認してください。また,実験準備の際に,テスターを使ってミノムシクリップ付きリード線の抵抗を測定し,問題がないか確認しておく必要もあります。

測定値にばらつきが出るもう一つの原因として,使用する抵抗器の問題があります。豆電球は,電圧によって抵抗値が変わるので,正確な電流や電圧を測定するときには使えません。電熱線ではかなりよい値が得られるのですが,同じ規格の電熱線であっても,製品によって抵抗値にばらつきがある場合があります。正確な電流や電圧の値が必要なオームの法則を導く実験では,セメント抵抗を使う方がよいでしょう。

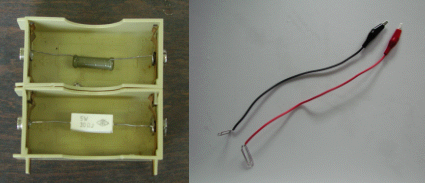

下の写真のように,乾電池ホルダーのばねの部分を切り取り,セメント抵抗をハンダ付けしたものを使って回路を作る方法もあります。ゼムクリップ付きのリード線を使うと,接触抵抗もなく,良いデータが得られます。