【目的】

回転鏡を用いてオシロスコープの原理を理解させる。

【教科・単元】

中学校理科1分野,物理Ⅰ,Ⅱ

【原理・工夫した点】

回転鏡は,昔,高校でも交流による電球の点滅などを観察するのに用いられていた。

また,18世紀に電気火花が振動することを確認するとき,ヘルツが用いたと言う記録もある。

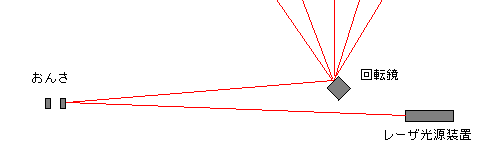

原理は,鉛直方向の振動を回転する鏡に当て,写る残像(水平方向に展開される)を観察するものである。

現在は強い光であるレーザ光源が利用できるので,振動体からの反射光をさらに鏡で反射させ,スクリーンに映し,波形を観察することができる。

【準備】

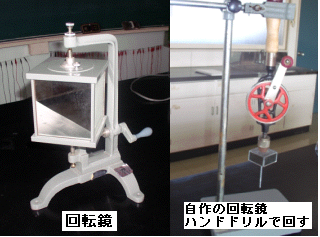

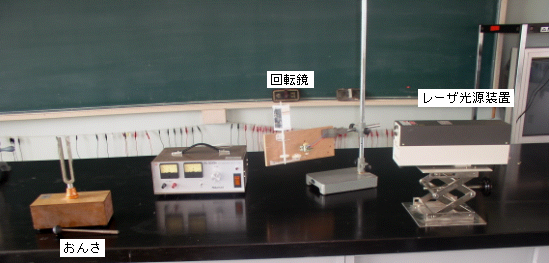

回転鏡(ないときはアクリル製の鏡で自作する。),レーザ光源装置,おんさ

【組立て】

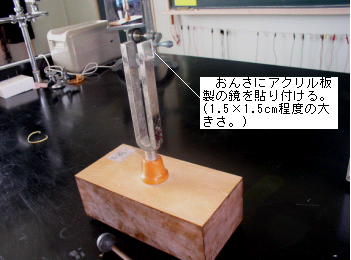

おんさにアクリル板製の鏡を張り付ける。ガラス製は重いので,アクリル製が望ましい。

おんさのメッキの反射が利用できるならば,鏡を張り付ける必要はない。

【実験・手順】

下図のように配置し,おんさをたたく。(写真の回転鏡はモータ駆動)

【結果】

下図はスクリーン上に描かれた正弦波である。

【留意点】

・ オシロスコープは波形の観察によく利用されるが,生徒にとってはブラックボックスである。そこで,オシロスコープを使う前にその原理を理解させる必要がある。

・ 鏡が回転するので,反射光はあらゆる方向に向かう。反射光が直接目に入らないように不必要な反射は遮光する。

・ 回転鏡を使用せずにおんさをたたくと,おんさからの反射光は点から上下方向の振動となり,直線に見える。このとき,頭を右左に振ると残像が正弦波となって見える。頭を振る替わりに鏡を回転させることによって同じ効果を得る。

【参考】

・ 回転鏡の自作方法,モータ駆動の方法

・ コイルに交流を流し,その振動を投影することも可能である。