電力と発熱の関係を調べる実験で,水の温度上昇が電力や時間に比例しません。どのような点に配慮すればよいのですか。

A

この実験では,熱が空気中にできるだけ逃げないようにする必要があります。電力が大きいほど温度上昇が鈍くなるのは,それだけ熱が空気中に逃げていくからです。

空気中に熱が逃げないようにするために,容器は発泡ポリスチレンのコップを使い,水が空気にできるだけ触れないようにふたをして,電熱線に電流を流しましょう。

また,理科室内で多くのグループが電源装置を使うと,電圧が下がることがあります。電源装置のメーターで電圧を合わせるのではなく,回路に電圧計,電流計をつないで,常に電圧と電流の値を監視しながら実験させましょう。もし,加熱中に電圧が下がったら,すぐに電源装置のつまみを動かして,電圧を合わせるようにします。

【詳しい説明へ】

Q14 モーターの原理

モーターの原理を理解するためには,磁界の中で電流を流すことによって生じる力について理解することが必要です。しかし,磁界の中で電流が受ける力の向きを,図に書いて説明するのですが,なかなか理解が深まりません。何か良い教具はありませんか。

A

図に書いて説明をする場合,3次元のものを2次元で表すわけですから,生徒たちには理解しにくいようです。

磁界に電流を流したときに導線が受ける力を理解するためには,目に見えない磁力線の存在をイメージできることが重要です。実際の実験結果を基に,目に見えない磁力線の存在を意識しながら考えることができるよう,次のような教具を使って生徒たちに考察させた上で,図に書かせたらどうでしょうか。

(1) 準備

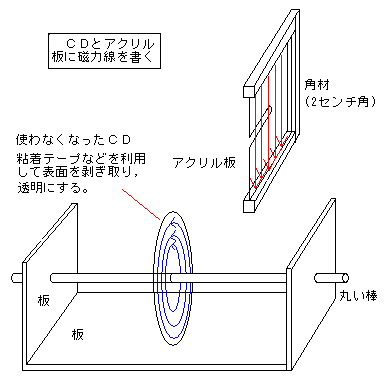

アクリル板,丸棒(φ10mm),アクリルカッター,使わなくなったCD

(2) 作り方

① 丸棒を導線と考えて,電流が流れたときにできる磁力線の向きをCDの表面に書き込む。

② 角材でU型磁石の模型を作り,アクリル板をはめられるように丸鋸盤で溝を付ける。

③ アクリル板の一辺に,丸棒が入るような深さ10㎝程度の切れ込みを入れる。

④ 角材で作ったU型磁石にアクリル板を取り付け,N極からS極に向けて,磁力線を書き込む。

⑤ 木板で丸棒を支える台を作る。

Q15 電流が受ける力

磁界の中で電流が受ける力の学習や電磁誘導の学習を生かした物づくりには,どのようなものがありますか。

A

モーターやスピーカー,マイクなどを作ることができます。

(1) 簡単にできるクリップモーター

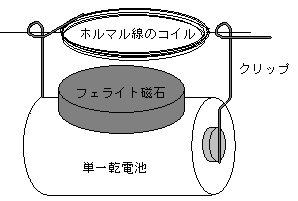

ア 準備

事務用クリップ2本,単一乾電池1個,フェライト磁石1個,ホルマル線,カッターナイフ,布製ガムテープ

イ 作り方

① エナメル線を試験管等に5回ほど巻いてコイルを作り,両端を束ねるように2回ほど巻き付けて回転軸を作る。その際,バランスをとって真ん中で止めるようにする。

② 回転軸は片方の端の被膜はすべてはぎ取り,もう片方は半分だけはがす。

③ クリップを布製のガムテープで乾電池の両極に固定する。

④ 乾電池に磁石を付け,コイルをクリップに取り付けて,回転させる。

これによって,乾電池ホルダーやミノムシクリップなどの準備が必要なくなり,生徒が工夫する部分もモーターの原理に関連する点に限定されます。

(2) 紙コップマイク(スピーカー)

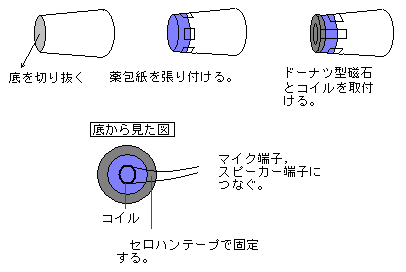

ア 準備

紙コップ,薬包紙,ドーナツ形磁石,セロハンテープ,コイル

イ 作り方

① 紙コップの底を切り抜く。

② 紙コップの底に薬包紙をセロハンテープで張り付ける。

③ その上に丸形磁石をセロハンテープで張り付ける。

④ 試験管等を使ってコイルを作る。

⑤ コイルを紙コップの底に両面テープで張り付ける。

⑥ コイルから出した端子をミキシングマイク端子につなぐ。音声出力端子につなぐと,スピーカーになる。

コイルの巻数を変えたり,薬包紙を別の紙に替えたりして音の大きさを比べる。

【詳しい説明へ】