最終更新日 2025年09月26日

令和6年度後期終業式(令和7年3月25日)

令和6年度後期終業式にあたり,お話をします。

令和6年度は皆さんにとってはどのような年だったでしょうか。

私自身も今年は本当にいろいろなことがありましたが,学校行事の中で深く印象に残っている出来事の一つに2年生と一緒に行った修学旅行があります。

6月に実施した修学旅行は,梅雨時期で雨が心配だったのですが,概ね天候には恵まれて,本当によい旅行になりました。

先輩方の職場を訪ねたGO鶴セミナーも,劇団四季の「美女と野獣」も,ディズニーシー,東京スカイツリーやお台場での散策も,それぞれ思い出に残っていますが,その中でも私が,個人的に特に印象に残っているのが,東京大学訪問でお聞きした東大の先生の話でした。東大訪問は,2年生を数グループに分けて大学で講義を聴く形をとりましたが,私は,本校卒業生の先生の講義に参加しました。

先生は,本校卒業後,大学の経済学部をご卒業,その後アメリカの大学院に進み,ジャーナリズムと経済学の修士を取得します。その後,生命科学に興味・関心を抱き,帰国後,医学部に入学,その後,大学院で医学博士号まで取得されています。

講義の内容の詳細については時間もありませんので深く触れませんが,私が特に印象に残っているのが,その時の質疑応答の際のやりとりだったんです。こんな質問だったかと思います。

「経済学や医学などいろいろな勉強をされてきた先生が,今,最も興味関心のある学問の分野はなんですか?」

これに対して,先生は,迷うことなくこうおっしゃったんです。

「哲学ですね」と。

「年をとればとるほど哲学とか人間の生き方,人間はどう生きるのか,人間にとってよく生きるとは,どのような生き方が幸せな生き方かなのかということに対する興味・関心が高まっています」とおっしゃられたんです。

この言葉は,人生の後半戦を生きている私も感じるところがあって,修学旅行から帰ってから今年度の後半は,私も哲学の本を読むことが多くなりました。結構,面白いんですよね。

さて,最近読んだ本が,ドイツの哲学者のショーペンハウアーの『幸福について』という本です。

さて,この本によると,人間が幸福になれるかどうか,幸福な人生が送れるかどうか,人間の運命を分ける差異の基礎をなすものは次の3つの要素に規定されるというんです。

① その人は何者であるか(人柄・個性・人間性など)

② その人は何を持っているか(財産など)

③ その人はいかなる印象を与えるか(名誉,地位,名声など)

第一の「その人は何者であるか」。すなわち,人柄や個性,人間性などの内面的性質が第一の要素とされます。そこには知性とか徳性といったものに加えて,健康や体力とか美的感覚といったものも含まれます。そしてそれらを磨いていく力とか姿勢とかも含まれるのだといいます。

第二の「そのひとは何を持っているか」。これは,金銭や土地といった財産,そのひとが外面的に所有するものになります。

第三の「そのひとはいかなる印象を与えるか」。これは,他者からの評価であり,名誉や地位,名声を指します。

もちろん,ショーペンハウアーは,この中で断然,重要なのは第一の「その人は何者であるか」だと言っています,第二,第三の要素がまったく価値がないものだということではないんです。あればあったで,やはり幸せになるための要素なんです。けれども,人間はたいてい,第二のものや第三のものを極度に追い求め過ぎる傾向があり,どれほど多くを手に入れても,決して満足できずに,もっともっとほしくなる。その願いが叶わないと苦痛を感じる。だから第二,第三の要素は,幸せになるどころか,むしろ不幸につながっていく要素でもあるのです。

ショーペンハウアーによれば,幸せな生き方というのは,「幸せを追求していく」というよりも,自分自身が本来備えている人柄・人間性とか内面的な性質をよりよく伸ばし,しっかりとした自己を確立することすることで,「財産や地位とか,名誉,他人の評価とか,そんなものに惑わされない」ようにすることなのだということなんですね。

では,人柄や個性,人間性などの内面的性質を磨くためにはどうすればいいのか。ショーペンハウアーは,不思議な言い方をするんですが,「孤独になじみ」「孤独を愛する」ことが大切だというんです。

これは,自分自身と向き合って「自己を深く理解」する時間を持ちなさい,ということだと思うんですよね。自分自身と向き合い,内省する時間=「孤独な時間」を持つことで,知的な成長が促される。そうすると,いろいろな出来事が起こってもその事態を認識力と判断力で眺め,冷静に熟考し客観的に捉えて対処できるようになる。

今日,1年生は1年生の全課程を終え4月から2年生へ,2年生は3年生になります。この節目の春休みの時期に,「自己を深く理解」するために自分自身と向き合い,自分を振り返る,内省する時間をとってみてはいかがでしょうか。

テレビやゲーム,スマホ,SNS等とは距離を置き,今年一年間を振り返ってみるのです。1年生,ちょうど1年前は鶴丸高校の入学が決まり入学の準備をしている時期でした。そのときはどんな気持ちをもっていましたか?2年生は,3年生になったら,どのような1年間を過ごしていきたいですか? そんなことを,それぞれが自分と向き合って考えてみてほしいのです。

自己を振り返る際に,注意してほしいのは,反省のみに終わってほしくないということです。自分を肯定的に捉えることもしてほしいのです。

みんなそれぞれに,今年は頑張りましたよね。人によっては,上手くいかず,悔しかったり,苦しかったりした人もいたでしょう。でもそのような気持ちになるということは,頑張って一生懸命に挑戦したからそんな気持ちになっているわけです。その挑戦する姿勢を持つことは結構大事なことで,その姿勢まで否定してはダメだと思うのです。時には,自分で自分を褒めてあげてください。

新しく入ってくる1年生に見せてあげてほしいのです。鶴丸高校の先輩方は,自身に満ちあふれ,キラキラしているところを・・・。ネガティブな2年生,3年生の姿をみても希望を持った高校生活をスタートできないと思うのです。

4月には,春休みに,自分自身を振り返ることで更に成長した皆さんにまた会えることを楽しみにしています。

最後に,今度は,哲学者のショーペンハウアー先生ではなく,私が考えるみんなが幸せになる方法をお教えします。

自分が幸せになるということの前に,周りの人がちょっと嬉しくなるような,幸せになるような「いいこと」を実践してほしいのです。「いいこと」を言葉に出したり,行動に移してみてほしいのです。

朝学校に来たら,友達に笑顔で「おはよう」といってみる とか

廊下にゴミが落ちてたら拾ってみる とか

登下校の時の門礼を少し丁寧にやってみる とか

そんな簡単なことでいいんです。でも,それを言葉とか行動に移すことには照れくさかったりして,少しハードルがあって,でもそれを超えて実践する勇気を持つことが大切です。

そういう意味で,今日の夜は,是非,保護者の皆さんと話をしてみてほしいのです。

「お父さん,お母さん,今日,私は1年生を,2年生を無事修了することができました。お父さん,お母さん,1年間本当にありがとう。(毎日お弁当を作ってくれて)(毎日送り迎えしてくれて)(毎日気遣ってくれて)4月からはまたよろしくお願いします」と。

これも,照れくさいんですけどね,ほんのちょっと勇気を出してやってみてください。

周りの人が幸せになるように,行動する。感謝の気持ちを伝えられる,そうすることが回り回って自分も幸せになれる。そんな気がします。

以上,終業式のお話とさせていただきます。

来年もよい1年になればなあと思っています。

4月からも,頑張りましょう。 終わります。

第76回卒業式式辞(令和7年3月3日)

柔らかな風の中,校庭の木々の芽もほころびはじめ,確かな春の訪れを感じる今日の佳き日に,県教育委員会 桶谷 教育委員様はじめ多数のご来賓の皆様のご臨席を賜り,ここに鹿児島県立鶴丸高等学校第七十六回卒業式を,盛大に挙行できますことは,大きな喜びであり,まことに感謝にたえないところであります。心から厚く御礼申し上げます。

本日は,今年,卒業後六十年を経過された本校第十六回卒業生の皆様にもご列席いただきました。

十六回生の皆様,久しぶりの学校の雰囲気はいかがでしょうか。この機会に,しばし往時を懐かしんでいただきますれば幸いに存じます。

保護者の皆様にも一言,お祝いとお礼を申し上げます。保護者の皆様,本日は,お子様の卒業,誠におめでとうございます。

この三年間は勉強や進路のこと,友人のこと,部活動のこと,送迎・食事・健康面での配慮など,様々な面でお気遣いをされ,時にはお子様と一緒にお悩みを抱えられたこともあったのではないかと思います。また,その反面,お子様がこの三年間でたくましく成長される姿を見て保護者の皆様ご自身が勇気づけられる,元気になる,そんな場面もあったのではないでしょうか。どんなときにもお子様を支え,本日まで慈しみ育んで来られました保護者の皆様方に,心からの敬意を表しますとともに,本日まで本校の教育方針,教育活動に深いご理解と,ご協力をいただきましたこと,教職員を代表して心から感謝し,御礼申し上げます。本当にありがとうございました。

昨年は,本校の前身,鹿児島県尋常中学校,後の鹿児島県立第一中学校(一中)の創立からちょうど百三十周年の年でもありました。

今年の卒業生を含めると鶴丸高校の卒業生は三万四千人余り,旧制の一中,一高女等を含めると卒業生総数は四万七千人余りを数えることとなりました。

皆様のお子様方は,本日から,鶴丸高校の卒業生,同窓生の一員として本校との繋がりが続いていくことになります。保護者の皆様方におかれましても,今後とも末永く鶴丸高校を見守り,応援してくださいますようお願い申し上げます。

さて,ただいま呼名された三〇六名の卒業生の皆さん。卒業おめでとう。

皆さんとは一年間のお付き合いでしたが,随所にこれが鶴丸高校生なのだということを強く感じさせてくれました。

四月,千貫平への登山遠足で元気よく決意表明をする姿,五月・六月は,部活動の最後の大会に向けて,ひたむきに,懸命に頑張る姿,暑い中で行われた体育祭では仮装をして実に楽しそうにドリーム競技で踊る姿,冬は受験を前に寒い中,暗くなるまで教室や文化館などで自習をする真剣な姿など,その立派な態度や積極的な姿勢を見て,誇らしく,また頼もしく思ったものです。

皆さんの折々の姿を思い浮かべながら,旅立ちに当たっての餞の言葉を贈りたいと思います。

まず,一つは「これからも学び続けてほしい」ということです。

少子高齢化,高度情報化,グローバル化と私たちを取り巻く社会は予想もつかぬほど急激に変化し,多様な価値観の中,国内外において解決しなければならない課題が山積しています。今後,皆さんが歩むことになる時代は,「予測困難な時代」だと言われています。

しかし,これは,一方では,大いなる可能性を包含する時代でもあり,それぞれの分野で新たなリーダーが生まれるときでもあります。このような時代にこそ「学び」を継続することによって確かな理解力・判断力を身につけ,変化する社会へ柔軟に対応できるようにしておきたいものです。皆さんがこれからもさらに研鑽を重ね,世界中の人たちと協力しながら,新たな社会の創造をリードする存在となることを望みます。

二つめは「思いやりの気持ちを持って行動してほしい」ということです。

年度当初の全校朝会で,私は,鶴丸高校がその校歌の歌詞やメロディーのように,優しく,温かく,柔らかなそんな雰囲気の学校であってほしいという話をしました。

「はろばろと」ではじまる本校の校歌の三番の歌詞に「まこともて人を愛せむ」とあります。接する人には常に思いやりと感謝,愛情を持って接し,他者を尊重する心の重要性をうたっているのです。

自分自身の欲望や都合だけでなく,相手の立場や感情を理解し,共感することができる人であり続けてください。思いやりの心は,人々の心をつなぎ,温かい絆で結ばれた社会をつくる源です。鶴丸高校で学んだ皆さんこそが,そのような社会を率先して作っていこうとする人であってほしいと思います。

三つめは「心身共に健康であり続けてほしい」ということです。

「学び続ける」ことも「思いやりの気持ちをもって行動する」ことも,自分自身が心身共に健康でないとそれは実践できません。一人暮らしを始める人も多いと思いますが,規則正しい生活を心がけ,いつまでも元気でいてください。

今年,大学受験などを経験する中で皆さんも感じていることだろうと思いますが,「今後の人生が大きく変わってしまうのではないだろうか」と感じるような決断や選択をしなければならない場面が人生にはあります。

大学入学後も,専攻や研究をどの分野にするのか,大学卒業後にはどのような職業に就くのか,どのような場所でどのような人々と暮らしていくのかなど,今後の人生は選択の連続です。判断に迷う場面もこれからは多くなってくるだろうと思います。

どちらにするのか決めかねる,本当に決断することが難しい,そのようなときにはこう考えてみてはいかがでしょうか。

どちらの道を選択した方が,周りの人の,世の中の人の幸せにつながるのだろうか。どちらの道を選んだ方が,社会が良くなるだろうか,私たちの国が,世界がよりよい方向に進んでいくだろうかという視点を持って考えてみてるのです。

なぜならば,私たちは「フォーアザーズ」の学校で学んだのですから。

「好学愛知」~学び続け,「自立敬愛」~思いやりの心を持ち,「質実剛健」~心身共に健康な状態で頑張る,この私たちの学校の建学の理念,そして校是の「フォーアザーズ」。まさに,鶴丸高校で学んだことを思い出してこれからの人生を歩んでいってほしいと願っています。

それでは,皆さん,旅立ちの時です。

最後は,文化祭の時に,三年生の皆さんを元気づけるため学年主任の先生を中心に先生方が歌った歌の一節を添えて,皆さんを送り出したいと思います。

「立ち上がろうとする 君に捧ぐ 君への応援歌 全力注ぐ」*1

鶴丸高校は,皆さんにいつまでもエールを送り続けます。

皆さんの未来に幸多からんことを願いまして式辞といたします。

令和七年 三月三日

鹿児島県立鶴丸高等学校 校長 黒木 誠

(*1 君に捧げる応援歌 作詞:HIPPY)

全校朝会9(令和7年2月25日)

皆さん,おはようございます。

3年生のいない全校朝会。少し寂しいですね。今日は3年生は国公立大学の前期日程試験の日になります。3年生の健闘を祈りたいと思います。

来年の大学入試の日程ももう決まっています。大学入学共通テストは来年の1月17,18日,国公立の前期日程は今年と同じ2月25日となっているようです。2年生,1年生はそのような日程を念頭に置いてこれからの1年間をどう過ごしていくのか考えてほしいと思います。

では,本題に入ります。

今日,タブレットには2枚のシートを準備しています。

まず,1枚目ですが,この折れ線グラフ,何を示したものかわかりますか?

模擬試験の結果なんです。太字は本校のある学年の平均点偏差値の推移です。色の付いた他の4つ点線は,他都道府県の本校と同じような学力層の四つの高校です。進路指導の先生に作ってもらいました。

横軸について,Aは1年11月の模擬試験,Bは2年の7月実施分,Cは2年の11月,Dは2年の1月,そしてEは3年生の7月です。注目してほしいのはDとEの間なんですよね。

全国規模の模擬試験の学校の平均点偏差値って3年生になるとだいたい下がるものなんです。2年1月の模試と3年7月の模試を比較すると学校単位の平均点偏差値は平均で約3ポイント程度下がっていくようです。これが3年11月頃の模試だとそこからさらに3ポイント程下がる。これは,3年生になると受験する母集団の質が変わってくることによります。特に,3年生が受ける模擬試験は過年度卒業生,いわゆる浪人生が受験してきますからね,1,2年生の時とは偏差値の出方が当然変わってくるわけです。

ということで,このDからEの間はどの学校でも下がっているわけなんですが,少し,本校の下がり具合が目立ちます。

これ,実は本校を含め鹿児島県内の普通科高校全般にこのような傾向,つまり,2年次末から3年次初にかけての成績の落ち込みが他県に比べて大きいという傾向があると以前から指摘されていたんです。

その理由について,いろいろと原因があるのだとは思いますが,このEの時期=3年生の7月の模試の時期ですが,その前の5月,6月という時期が,学校行事や高校総体等でとても忙しい時期なんですよね。特に鹿児島の場合,高校総体の期間が長い。他県は,全競技で一カ所に集まって開会式を行い,各部活動の大会が概ね同じ期間に集中して競技を実施するような県もあるようなのですが,鹿児島の場合は,離島等を含め県域が広いので,会場の関係等から,各競技ごとに時期をずらして大会を開催します。早い競技では,5月の後半に,遅い競技だと6月の後半にというように,なかなか学校自体が落ち付かない中で,模擬試験を迎えてしまう。

本校について考えた場合,4月には創立記念日関連の行事や甲鶴戦,遠足などが集中してますので,新年度に入ると慌ただしい日々が3~4ヶ月続いていくということになります。

それだけに,皆さんにとって,ちょうど今のこの時期の過ごし方が本当に大切ではないかと思うのです。

2枚目のシートを見てみましょう。色が付いている部分は土日や休日,高校入試に係る自宅学習期間,そして春休みの期間です。実は,学校に出てきて授業を受ける日というのはもうこれだけの日数しかないんですよね。

これはある意味,この時期は自分で工夫して学習を行う絶好の機会でもあるんです。

この時期に,一つは,苦手教科・科目の克服に努めてほしいですね。数学などは単元の性格がはっきりしている。この単元の内容は理解できるけど,この単元は・・・というのが比較的はっきりしているんだと思うんですよね。数列が,ベクトルが苦手なんです,という人には,時間をかけて復習ができる,苦手を克服する絶好の機会です。

あとは,夏にも言いましたが,1,2年のうちに英語でアドバンテージを持っておきたいですよね。語学は間隔が空くと定着しない,学習習慣が大切だという話をしたと思います。すると,古文とか漢文とかも同じような話になります。英語や古文・漢文などはある程度「自信」をもった状態で新しい学年を迎えてほしいと思います。

あと,勉強だけでなく,部活動生は,部活動の計画をしっかり立ててみてください。甲鶴戦も近づいています。部活動生の練習を見ると,その瞬間,瞬間いいプレーが出ているように見えるんです。あとは,継続性とか粘り強さとか,団体競技では,連携とか言った部分でチームが組織として機能しているかとかそういった部分でしょうか。そのような練習がじっくりとできる期間にもなります。キャプテンを中心に各部でよく話し合ってください。

以上が今日のお話です。

終業式でお話しする機会はありますが,全校朝会でお話するのは今日が最後になります。今年1年間。本当にみんなよく頑張りました。

4月には,1年生は2年生に,2年生は3年生にそれぞれ進級します。成長した皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。

全校朝会8(令和7年1月27日)

皆さん,おはようございます。

今日は,1年生から3年生までの3学年が揃う最後の全校朝会です。鶴丸生全員が,同じ時間と場所を共有する最後の機会ということですので,今日は「時間と空間」というお話をしてみたいと思います。

まず,タブレットの1枚目のシートを見てください。

「時間」というのは,いつでもどこでも常に一定の速さで流れていますよね。これはイギリスの科学者ニュートンの考え方に依ります。彼が17世紀の後半(1687年)に発刊した著書には「宇宙のどこに置かれていても,すべての時計は,無限の過去から無限の未来まで変化せずに同じペースで同じ時間を刻む」,そして「空間はどこも均質で,無限に広がっている」ということが書かれています。この「絶対時間」と「絶対空間」をもとに彼が打ち立てたのが,いわゆる「ニュートン力学」で,その後の科学者に大きな影響を与え,現在に至るまで,その考え方を元にいろいろな研究が進められている,いわば,近代科学の金字塔,鉄板の理論なわけです。

これが,18世紀に入ると心理学や哲学的なアプローチで,時間や空間を捉えようとする試みがみられます。次のスライドを見てください。

例えば,19世紀のフランスの哲学者ポール・ジャネという人は,「生涯のある時期における時間の心理的長さは年齢に反比例する」と主張します。例えば,スライドにあるように10歳の人間にとって1年の長さは人生の10分の1であるが,1歳の人間にとっては1分の1=人生の全てです。60歳の人だと60分の1。主観的に感じる年月の長さは歳をとるほど短くなる,もう少しわかりやすくいうと,「年をとると時間が早く過ぎる」と感じるというんです。

これは,個人的には,実感として納得するようなところもあるんです。生まれて1日目の赤ちゃんは,その1日が人生の全て,1日がえらく長く感じているのかもしれません。生まれて2日目の赤ちゃんの1日は人生の2分の1。3日目は3分の1・・・ですもんね。私も若いときは高校時代の50分の授業は長いなあと感じていたのですが,今では立場が変わったということもあるのかもしれませんが,50分なんて時間はあっという間の時間に感じます。

ただ,このポール・ジャネーの「生涯のある時期における時間の心理的長さは年齢に反比例する」という考え方は「ジャネ(ジャネー)の法則」と呼ばれてもいるようですが,まったく数字的な根拠や科学的な根拠なしに語られていて,自然科学としての法則というには無理がある,「法則」などというレベルのものではないといったように酷評されているようです。心理学の理論としても心理的時間の長さに影響する要因(ファクター)が「年齢」の1点だけというのもどうも乱暴な理屈のような気がします。その時期が充実していたかどうかとか誰と一緒に過ごしてきたかとか周りの環境によっても違ってくるでしょうからね。

さて,次のスライドで紹介するのは,18世紀から19世紀にかけてドイツで活躍した哲学者カントの考え方です。カントは哲学者でありながら,自然科学分野,特にニュートン力学の勉強もするわけですが,その中で,彼は,時間と空間を,絶対的なものではなく,人間の主観や直感,感性のあり方によって変わるものなのではないか,と捉えていきます。

例えば,カントは,「宇宙に時間的な始まりがあるとすると,その前には時間が存在しないことになり,時間の経過がないということは,いかなる出来事も生じず宇宙は誕生しないことになる。逆に宇宙に時間的な始まりがないとすると,現在までに無限の時間が経過したことになるが,無限の時間とは経過し終えないもののはずだから現在という時間は決して訪れないことなる」ということを例示し,結局のところ,『時間と空間の本質的なことは本当は誰もわかってないんでしょ』とある意味,割り切って考えていくんですね。

私は,カントの哲学は,いわば,「謙虚」で「潔(いさぎよ)い」と思うんです。その著「純粋理性批判」(是非大学生になったら挑戦してほしい本なんですが,)の中で,カントは人間が持つ理性の限界を説きます。当時は,科学万能の啓蒙時代,科学の力で世の中のことが全て解明できる,科学の力で全て解決できるという考え方が隆盛をきわめていますが,でも,カントは,「人間が知りうるものには限界があって,人間の認識能力が扱える範囲外の事はわかり得ないものなんだ」という考え方に立脚します。その上で,「私は何を知りうるか,」をしっかり考えてることが大切だと説くんです。

本題に戻って,カントの「時間と空間」の捉え方です。これは,シート3枚目の下の四角の部分を見てください。

先ほど言ったように,人間が認識できる範囲は限られるわけなんですが,カントは,この認識主体にあらかじめ組み込まれている「形式」が「時間と空間」なんだと捉えます。この「時間と空間」というカチッとした形作られた舞台装置を通して,私たちは物事を世界を認識している。この舞台装置の規格が統一され共通だからこそ科学や数学が客観性を持つのだということを説いているのです。

さて,鉄板理論だと思われていたニュートン力学も20世紀にはいると完璧ではなかったことが証明されます。

ドイツのアインシュタインの相対性理論ですよね。

カントもドイツの哲学者でしたが,もともとドイツにはニュートン的な自然科学を批判的な思考で考えていこうという雰囲気があったんだと思います。批判的な思考を「クリティカル・シンキング」と呼びますが,近年は,高校生の探究活動等においても,是非,身につけたい資質能力の一つとしてこの「クリティカル・シンキング」が紹介されることが多いですよね。

アインシュタインは,それまでの物理理論では概念上切り離されていた時間と空間を結びつけて,時間と空間が一体となった「時空」という概念を作ります。そして,その時空は観測者の運動状態(相対速度が光の速度だったり)によって,そして重力の影響などで遅れたり歪んだりして変化する」という相対性理論を打ち立てます。

人間の理性の限界で,知り得ないと思われていたものも,時代が立っていろいろなものが進歩してくると,絶対的な普遍的なと思われていたものも,常識が覆されることがあります。これからもそのようなことが起こる可能性があるということなんですね。カントによれば,人間が認識できる範囲は限られるわけなんですが,その認識できる範囲は今後,広がる可能性もあるわけです。

今日の全校朝会で私は15分という時間をもらっています。鶴丸高校の令和6年度の1~3年が全員揃っているこの体育館の空間です。この場所の15分間という時間は,ニュートンがいうように淡々と変化せずに同じペースで流れている,他のどこの場所でも経験できるような,同じような15分間かもしれません。

それでも,私は,全員が最後に揃う,特別な空間の特別な15分間だと思いたいんですよね。

私は,3年生の皆さんとは1年間のお付き合いでした。春は一緒に千貫平の遠足に行きました。あそこで初志貫徹の横断幕で寒い雨の降る中,皆さんが決意表明をしたあの時間や,夏の熱い中,体育祭のドリームで仮装して楽しそうに踊っていたあの時間,文化祭で3年生のために先生方が歌ってくれたあの時間,三劇会,宝山ホールでジャズの音楽を聴いたあの時間・・・。時間が長く感じたり短く感じたり,時空の中で人間がどのような影響を受けるのかということの本質的なことは,カントのいうように,現在の人類の知見では本当は誰もよくわかっていないのかもしれません。でも,私にとっては,3年生のそのような姿を見た時間は特別なものだったなと感じています。

皆さんのこれまでの経験や認識の範囲の中においても,これは,特別な時間や空間だったんだと大切に考えたいものってありますよね。そして,これから先も,そのような特別な時間や場所をたくさん作っていきたいですよね。

先ほど,カントは人間が持つ理性の人間が知りうるものの限界を説いた,だから,カント哲学の最初の考察のテーマは「私は何を知りうるか」ということだといいました。「私が何をしりうるか」を考えたカントが次にテーマとしたことは,その中で「私は何を望んでいいか? 私は何をすべきか?どう生きるか?」ということだったといいます。

皆さんにとっては,まず,認識でき得る範囲をできるかぎり大きく広げていくことが大切だと思います。この範囲が広い人ほど,特別な気づきが得られるのだと思います。やはり,もっともっと勉強して,その上で,それぞれが,「何をなすべきか」を考え実践していってほしいなと思います。

1,2年生はもう少し,ここ鶴丸高校という場所で,そして,3年生は4月からの新しいステージ(本当に広く大きな世界が待っていますよ)で「私は何を知りうるか」「何をなすべきか」を突き詰めてほしいと思います。

以上が今日のお話です。

3年生は,先月の共通テストもお疲れ様でした。本当にここまでよく頑張りました。多くの皆さんは,2月25日からの国公立の2次試験に臨まれると聞いています。もう少しです。3年生の皆さんの健闘を祈念して今日の全校朝会のお話とさせていただきます。

3学年集会〔受験前の激励の言葉〕(令和7年1月6日)

皆さん,おはようございます。

皆さん,おはようございます。

そして,あけましておめでとうございます。

新しい年,令和7年,2025年は皆さんにとって,大きな変化が訪れる年になるだろうと思います。

目前には大学入試が迫っていますが,それが終わり,3月になると皆さんは鶴丸高校を卒業していきます。そして,4月からはそれぞれ違うステージに立って頑張っていくことになるでしょう。

高校1年生や2年生の時期には,次の4月から自分はどうなっているのだろうということは(多分,同じ制服を着て鶴丸高校の新しいクラスで頑張っているだろうというように)想像しやすいことだと思いますが,今の君たちが,わずか3,4ヶ月後の4月頃にどのようなことになっているのかということは,これは,なかなか想像するのは難しいことだろうと思います。

これからどうなるか先が見えない,そういう時には,やはり,目の前の事に集中するしかないと思います。1時間1時間,1教科1教科,1問1問・・・,今取り組んでいる受験に向けての努力,その努力の積み重ねが君たちの道を切り拓いてく力になるのだと思います。

この後,共通テストの模擬試験的な演習が行われると聞いていますが,今日も目の前の問題に全力を尽くしてほしいと思います。

私からは,皆さんに一つだけお話をします。それは,今日から,これまで以上に規則正しい生活をおくってほしい,ということです。

風邪をひかない,感染症にかからないという健康管理のためにというのはもちろんのことなのですが,これからの受験のため,そして先のそれぞれの自立した生活のため,生活のリズムをしっかりと確立してほしいということなのです。

大学入学共通テストの時間割を見ましたが,初日1月18日地歴公民の開始は9時30分からのようです。この日の最後の教科は,英語のリスニング,終了は18時20分。実に7時間ほどずっと集中していなければならないのです。それが2日続きます。

その後,さらに,私大入試,国公立の2次試験と大学入試は続きます。受験は体力勝負の側面もあります。食事,睡眠にも十分留意してほしいと思います。

そして,試験は昼間に行われるのです。現在,真夜中の1時,2時頃は目がさえて勉強がはかどるけど,昼間は眠くなってしまうという人は,急いで,生活のリズムを変えてほしいと思います。夜型の人は昼型に移行して,昼間に脳が活性化するようなリズムを作ってください。生活リズムを作るのに,よく,3点固定とか2点固定とかいいますけど,まずは,朝起きる時間をしっかり固定してはどうでしょうか。

共通テストは,一般入試シーズンの幕開けといわれます。共通テストを皮切りに2月上旬に行われる私大入試,そして多くの皆さんにとって最後の大勝負になるのが2月25日から始まる国公立の2次試験ということになるでしょうか。

この長丁場,3月までの3ヶ月間,いい緊張感と集中力を持続させて,みんな頑張ってほしいと思います。皆さんの健闘を祈ります。

皆さんの今年1年が良い年になりますことを心からお祈り申し上げて激励の言葉とします。頑張ってください。

全校朝会7(令和6年12月2日)

おはようございます。

今日は,タブレットもスクリーンもなしで,朝の講話を行います。(とは言っても,今日も小道具は準備しているんですよ・・・)

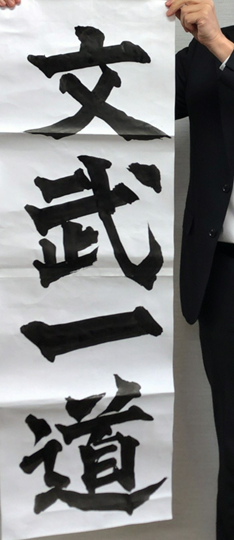

今日は,このお話,「文武一道」についてです。きれいな字でしょ。私が書きました,と言いたいところですが,この字は,書道の安島先生に書いていただきました。やっぱりいいですよね。

今日は,このお話,「文武一道」についてです。きれいな字でしょ。私が書きました,と言いたいところですが,この字は,書道の安島先生に書いていただきました。やっぱりいいですよね。

いくらICTが発展したとしても,私は手書きの文化が消えることはないと思っています。このような書道の書には,もう,文字伝達の手段というものを超えて「芸術」としての価値がありますし,文字の伝達,人の思いを形にして伝える時には,やはり質感を伴った方法で「書く」,「記す」という行為がないと伝わらない気がします。やっぱり紙と鉛筆というのは情報伝達での一番のツールだと思いますし,特に,小学校や中学校の段階までは,紙と鉛筆の作業というのものを大切にしてほしいと個人的には思っています。

さて,本題に戻ります。今日は「文武一道」のお話です・・・。

最近,部活動生を中心とした皆さんが活躍して,数多くの表彰式を行ったり,九州大会や全国大会出場などへの壮行会をたくさん開催することができて,本当に嬉しく思っています。

私は年度当初から,学校行事や部活動は,主体性を育んだり,困難な状況にあっても粘り強くやり抜く姿勢であったり,また他者と協働しながら課題を解決する姿勢を学ぶという観点から大切な活動だと考え,皆さんにも積極的に取り組んでほしい話を行ってきました。

ただ,誤解のないように言っておきますけど,部活動については,大事な活動だから,全員,部活動に入ってほしいとか,部活動に入りなさいということではないですからね。

通学の関係で入りたくても入れないという人もいるでしょうし,部活動よりも,学校外の習い事でずっと頑張っているという人もいますしね。また,予習をしっかりする,学校で習ったことを復習して習得する。ひたすら,今頑張っている学業を深めたい,勉強にかける時間がもっともっとほしいという人は,大いに頑張ってほしい。

また,学業・勉強以外の時間は自分の時間に,例えば,たくさん本を読みたいんです,とか,自分の幅を広げるような,部活動よりも,そんな時間に使いたいという人は私は,それはそれでいいと思います。

部活動の加入は任意ですからね。入部していないからといって引け目を感じることはありません。部活動との向き合い方はそれぞれがしっかり考えてください。

さて,また話を「文武一道」に戻しますが,私も,4月に校長になってこの学校に来たときに,いろいろな文章のなかに「本校は「文武一道」を標榜しています」と書いてある文章をよく見かけました。また,生徒の皆さんの書いた作文の中にも「鶴丸高校の部活動は「文武一道」をモットーにして頑張っています」といった表現が散見されています。「文武両道」という表現はあんまり出てこないんですよね。

確かに,よく考えれば,「文武両道」は「文」と「武」がお互いに悪影響を与える,悪さをするという前提で「両道」とか「両立を図りましょう」と言っている言葉かもしれませんね。学業と部活動は対立するするような概念ではないはずですよね。私たち社会人においても「仕事とプライベートの両立」,「仕事と家庭との両立」とよく言いますけど,本当は,「仕事」も「家庭」もそれぞれに価値のあるものですもんね。

この「文武一道」という言葉,少し調べてみましたが,もともとは,明治から昭和の時代にかけて活躍した柔道家の言葉ではないかと言われています。ですから,私は,本校でも,昔から(戦前の旧制一中の頃から)使われている言葉なのかなと思っていました。

でも,本校を卒業したここにいらっしゃる先生方にも何人か聞いてみたのですが,「いや,私たちがいた頃はあまり『文武一道』って言わなかったですよ」というのです。記録を見ても,今から30年前の創立100周年記念式典があった平成6年(1994年)の当時の生徒会長が「本校では「文武両道」を目指します」という挨拶をしているんですよね。

ただ,本校にいらっしゃる一番若い卒業生の先生だけは,「『文武一道』とよく聞いていました」と言ってましたから,この言葉は,近年になって使われ始めて,本校に定着してきた言葉だと思うのです。

いろいろな記録に当たってみて,ようやく確認ができたのは,最初に本校で「文武一道」という言葉が出てくるのは,13年前の平成23年(2011年)の1月の全校朝礼の時のことだというのがわかりました。当時の大平校長先生という方が,「文武一道」についてお話をされています。

この時の全校朝礼のお話の内容が残っていますので,すこし読んでみたいと思います。

「勉強に打ち込むのも部活動に打ち込むのも同じことです。どちらも自分との戦いであり,自分との戦いに勝利したものだけが栄冠をつかむことができます。努力した分だけ報われる平等な戦いである,という点も同じです。

勉強も運動も,つまるところは心を鍛えることにあります。精神的な高まりを伴わない勉強というのは,やり方を間違っています。心をないがしろにして正しい知性は育ちません。文武両道とよく言われますが,実は『文武一道』なのです。」

ここではじめて,「文武一道」の言葉が出てきます。

もう少し,この大平校長先生のお話を読んでみます。

「さて,3年生諸君,今君たちは大学入試に向けて全力を傾注しています。先週,もう6時を過ぎたところでしたか,文化館をそっと覗いてみました。実に真剣に机に向かう姿がありました。自分がいることは君たちの邪魔をすることにしかならないと思って,早々に文化館を出たところでした。

大学に受かるかどうかなど,考えても仕方のないことは,考えないことです。ただ,問題と自分との一対一の勝負に徹しなさい。今の段階で,できない問題が出てきたら「儲けた」と思いなさい。それで一つ自分の欠落が埋まるわけですから。」

最後の段落まで読んでみますね。

「3年生の先生方は,鶴丸高校はこれからが楽しいんだと言っておられます。3年生の皆さんとの間に火花が散るからだそうです。先生方と大いに火花を散らして問題と格闘して大学入試を勝ち抜いてください。その姿勢は,大学入試に役立つだけでなく,これからの君たちの人生のありようを変えていきます。前向きに,積極的にどこまでも真理を追究してください。

また,忘れないでください。君たちは一人ではありません,仲間がいます。先生方がついています。今年,3年担当の先生方は,君たちに対してとりわけ愛情が深いということを忘れないでください。」

この校長先生の全校朝会でのお話。今年の鶴丸高校にも相通ずるところがありそうですね。

今年は暑い夏でしたが,ようやく寒くなってきました。体調管理を万全にして12月も頑張っていきましょう。

これで,今日の講話はおわりにします。

全校朝会6(令和6年10月21日)

みなさん,おはようございます。

今日は,「芸術の秋」ということで,いくつか芸術作品,鹿児島県内にある銅像になっている彫刻作品を一緒に見てみることにしましょう。

事前に一部画像をお届けしていますが,まず,最初はこの作品です。

さて,これはどこにあるでしょう。もちろん,おわかりですよね。鹿児島中央駅前にある「若き薩摩の群像」です。薩英戦争後の1865年に薩摩藩がイギリスに派遣した4人の使節と15人の若者いわゆる「薩摩スチューデント」たちの像です。

一番,名前が知られているのは,五代友厚あたりでしょうか。五代さんは,この位置に座っているようです。

次の写真です。これは,誰だかわかりますよね。はい。西郷隆盛と並ぶ明治維新の立役者,大久保利通公です。高見橋の袂に立っています。

これはどうですか。台座に天璋院と書いています。大河ドラマにもなった篤姫の像ですよね。県歴史資料センター黎明館の前にあります。

次は,わかりますか。日本の警察制度を創設した川路利良です。今,漫画の主人公にもなっているんですかね。

鹿児島県警の前にあります。台座に書いてある言葉がいいんですよ。

「声なきに聞き,形なきに見る」

日本の治安はこの精神で守られているのでしょうね。

次の写真です。鎧兜の細かな表現や馬の躍動感をよく表した筋肉の動きなど,本当に迫力があります。誰の像でしょうか。島津義弘公ですね。関ヶ原の戦いでの的中突破で知られます。これは,日置市のJR伊集院駅前にあります。

さて,これらの銅像に共通することはなんでしょうか。(話し合っていいですよ)

そうです。作者が同じということなんですね。

これらの銅像の作者は鹿児島市に在住の彫刻家,中村晋也先生です。中村晋也先生は1926年7月生まれ。ということは,現在,御年98歳です。

三重県でお生まれになり,東京高等師範学校(現在の筑波大学)卒業後,鹿児島大学の教員として鹿児島にいらっしゃいました。

以来,鹿児島大学で教鞭を執られながら,数多くの彫刻作品を残します。写真で紹介した鹿児島にゆかりのある作品はもちろんのこと,大阪には豊臣秀吉,秀頼の像,青森県には太宰治像,奈良県薬師寺には「釈迦十大弟子」「釈迦八相像」等の作品があります。2007(平成19)年に文化勲章を受章された日本を代表する彫刻家です。

先生のアトリエを改装した「中村晋也美術館」が鹿児島市の旧松元町の地区にあります。先生の作品が近い距離で見ることができる本当に素晴らしい場所です。

さて,この中村先生の作品を見るときに,私はこの言葉を思い出すんです。

「神は細部に宿る」 Der liebe Gott steckt im Detail

もともと古くからヨーロッパに伝わる言葉のようなのですが,ドイツの建築家や美術史家が建築論,美術論を述べた著作で好んで使い広まったとされています。

この言葉を解説をした評論の文章などをみるとこのように書いてあります。

「細部(ディテール)にこだわった丁寧な作品には作者の強い思いが込められており,まるで神が命を宿したかのごとく不朽の作品として生き続ける。」

先生のインタビュー記事を見たことがあるのですが,中村先生のお仕事は,対象となる人物などについて資料を集めたりその人となりを調べるところから始まるそうです。伊集院駅の島津義弘の像は,トータルで3年ほどかけて完成させたのだそうですが,実際粘土を込めて作品を作り上げるのは1年ほど,つまり,その前の準備に約2年間かかったそうです。

インタビュアーの方が,「先生,製作する過程では,たいへんなご苦労も多かったでしょうね」と尋ねるんですが,先生は,この作業は,全く苦にはならない。苦しい作業ではないということをおっしゃっています。

そして,インタビューの最後で先生は,「何歳になっても仕事をさせていただけることをとても楽しく感じています。仕事がいやだと思ったらそれで終わりですからね」とも言われています。

強い思いを込めて作品を丁寧に生み出していく先生にとって,その作業に打ち込んで「神が命を宿した」かのような素晴らしい作品を作り上げていく「時間」というものは「かかる」ものではなく「かける」ものなんだろうと思います。

今日,君たちに伝えたいのは,君たちの学業に対する考え方も,「勉強は時間がかかる」ものではなく「時間をかける」ものだと考えるようにしてはどうでしょうか,ということです。

前回,2学期の始業式で「鶴丸は勉強するところである」でお話ししたように勉強することに時間がかけられることは,平和で自由な時代の証であるし,「知らなかったことを知ることができる」「できなかったことができるようになる」「自分自身の視野が,世界が,深く,大きく広がっていく」ということは,本来,人として,本当は「楽しい」「素晴らしい」「美しい」「尊い」ことなのだと思います。

このことは,高校時代に限ったことではなく,大学に行ってからも自分の研究にたっぷりと時間をかけてほしいし,自分が生業とする諸職業についたら,もっともっと時間をかけ,思いをこめて丁寧な仕事をしてほしいと思うのです。

今日のお話は,そんなことを願いながら,中村晋也先生とその作品を紹介してみました。

さて,あと2枚ほど,彫刻作品を見せます。これも中村先生の作品です。

この作品はどこにあるでしょう。

知らないとは言わせません。これは,本校の百周年記念庭園の中にある,一中生・一高女生の像です。庭園の隅の銅板のプレートに中村先生の作品だと書いていますので休み時間などに,是非,探してみてください。

私も,4月に赴任して,中村先生の作品が学校の中にあるということをはじめて知り,改めて,この鶴丸高校の環境の素晴らしさを認識することでした。

それでは今日のお話を終わります。今週も頑張りましょう。

令和6年度 後期始業式(令和6年10月1日)

皆さん,おはようございます。令和6年度後期の始まりにあたり,お話をします。先日の終業式では,鶴丸高校の前期は「動」,「動の前期」,これに対して後期は「静」「静の後期」であり,自分の夢に向かって「己を刻む」3年生を学校全体で応援するとともに,1年生,2年生にとっても学力の定着が確実に図られるよう,学習する,学ぶ雰囲気を創りましょう,まさに「鶴丸は勉強するところである」そんな後期にしましょうというお話をしました。

さて,今日はその「鶴丸は勉強するところである」の言葉についてお話をしてみます。本校に古くから言い伝えられてきたこの言葉について2年生,3年生は,これまで,いろいろな機会でよく耳にしてきたと思うのですが,1年生はあまり聞く機会がなかったのではないかと思うのです。

この言葉は,今から74年前,鶴丸高校が発足した次の年,昭和25年(1950年)にその年の新入生が入学した後の対面式において,当時の生徒会長が新入生に対して語った言葉だと言われています。

このことについて,少し,当時の時代背景や鶴丸高校の沿革についてふれておきたいと思います。

鶴丸高校は,今年創立130周年になりますが,130年前は西暦で言うと1894年,明治27年のことです。歴史の教科書では「日清戦争が起こった年」として知られます。

スライドを見てください。

本校の起源は,この年に開校した「鹿児島県尋常中学校」に始まります。これは,旧制の(太平洋戦争終結までの)「中学校」は,今でいう中学1~3年,そして高校2年生までの5学年が通う形態です。男子校です。後に県内にいくつかの旧制の中学校ができると本校(鹿児島県尋常中学校)は,「鹿児島県第一中学校」,「鹿児島県立第一鹿児島中学校」と校名が変わります。(略して「一中」と呼ばれるようになります。)

本校のもう一つの源流をなす学校に,明治35年(1902年)開校の「鹿児島県立高等女学校」があります。こちらは,もちろん女子校。この学校も後に「鹿児島県立第一高等女学校」と名称が変わります。(こちらは略して「一高女」)

次のスライドは,一中の校舎の写真です。当初,一中は,鹿児島市の山下町に建てられました。現在の県民交流センターの付近です。写真に赤い印のしてある正門跡は,今でも県民交流センターの10号線側にその一部が残っています。

その次のスライドは,一高女の校舎です。一高女は,鹿児島市の加治屋町に建てられました。写真右のとおり,昭和10年(1935年)には新校舎に建て替えられました。加治屋町のこの形の建物,どこかで見た記憶がありませんか?(正解は後で話します。)

さて,昭和20年(1945年)に太平洋戦争が終結した後,学校制度も大きく変わっていきます。旧制の中学校は,新しい学制のもと,高等学校へ変わりました。本校は,昭和24年に旧一中と旧一高女が統合する形で「鶴丸高校」として発足することになりました。そして,その校舎は,昭和20年の6月に鹿児島市内への大空襲があり,旧制一中の校舎は焼失してしまっていたことから,戦争の被害が比較的少なかった加治屋町の旧一高女の校舎を使うことになりました。これは,今のどこですか? そうですね。現在の鹿児島中央高校の建物になります。

さて,そのような中で,最初にお話しした昭和25年の対面式がやってきます。ですから,この対面式は,加治屋町の鹿児島中央高校の場所で行われたんですね。

鶴丸高校は,その前の年に男子校である一中と女子校である一高女が合併する形でできていますので,新制の中学校から新入生を迎えるのは初めてのことになります。その入学式後の対面式で,生徒会長さんが,この言葉,「鶴丸は勉強するところである」と言ったのです。

当時の記録にはこうあります。

「生徒会長は壇上から『諸君,鶴丸高等学校をいかなる学校と思って入ってきましたか。』と言い,そして一段声を張り上げて『鶴丸は勉強するところである』『鶴丸高校生徒はいかなる学生であるか。それは勉強をする学生である』とだけ述べてすっと壇上から降りられた。」と。

当時の2年生,3年生はその言葉を,我々の総意,我々の気持ちだ!として当然といったムードで受け止めていたようです。『会長,よくぞ言ってくれた』『これを言ってほしかった』という気分を代弁したという雰囲気だったようです。

当時,昭和24年の鶴丸高校3年生の生徒会長(徳満さんというお名前の方のようですが)学年は,昭和20年の終戦の年を旧制一中の1年生として過ごした年代になるはずです。先ほど話した昭和20年6月の鹿児島の空襲も経験したことでしょう。また,終戦直前には,鹿児島一中の生徒たちも県内外の工場に動員されて労働に従事するという経験をしていたと聞きます。遠いところでは広島県の工場にも行ったという記録があります。のこの生徒会長さんが,県外の工場にまでいったかどうかはわかりませんが,この時期はとても勉強ができる状況ではなかったのだと思います。

当時の高校進学率は,昭和25年(1950年)で42.5%

大学進学率は昭和29年(1954年)のデータになりますが,7.9% です。

戦争中は,もちろん勉強することにいろいろな制限を受けている状況がありました。また,戦後間もない,この当時は,戦争からの復興途中,満足に食べるものもない,高校に進んで,大学進学まで考えようとしている人たちにとって,そのような状況の中,高校で学ばせてもらっているということに感謝の気持ちがあったんだと思いますし,日本の国をこれからどうしていこうかという大きな志があったのでしょう。

生徒会長の徳満さんは,この「鶴丸は勉強するところである」の言葉が一人歩きして曲解されているということもおっしゃられているようでした。確かにこの言葉だけを聞けば,誤解して受け止められるおそれのある言葉だと思うのですが,徳満さんの真意は,「ここは思いっきり勉強ができるところだぞ」「新入生よ,自分のやりたい勉強をやってくれ」「そして,やるからには真剣にやってくれ」そんな思いだったんだろうと思います。

勉強ができることこそが,自由で平和な時代の証。皆さん,「勉強」って辛く,苦しいものですか?

そのような面は確かにあると思いますが,学ぶことによって「知らなかったことを知ることができる」「わからなかったことがわかるように,できなかったことができるようになる」「自分自身の視野が,世界が,広がっていく」という,本来,「勉強」とは,人として,「楽しい」「素晴らしい」「尊い」ものなのだと思います。

私自身,このエピソードで感激するのは,これを教師ではなく生徒が言っているということなんです。

そのとき鶴丸高校に勤務されていた国語科の西村一意(かずおき)先生(後に鶴丸高校の教頭先生にもなられます)という先生も,こうおっしゃってるんです。「これを先生ではなく,生徒が言ったことで,伝統というものは生徒がつくるものだと感じた」と。

西村先生の回想文は,翌年の昭和26年の対面式の事にも言及しているのですが,実は「次の年も次の生徒会長が『私も先輩の言葉を繰り返します。』と言って同じように『鶴丸は勉強するところです』と言った」とのことです。西村先生は「ああ,これでこの学校の校風が出来たと思った」と話されていますが,このように,鶴丸に受け継がれる伝統は,校風はまさに皆さん生徒の手で作られていくものかと思います。

なお,当時の国語科の西村一意先生は「西村数」の名の俳人としても知られています。中庭の For Others の碑の近くに先生の俳句が彫られた碑があります。

「樗(おうち) 咲く

学風ここに醇乎たり」

樗の木はセンダンの木のことのようです。中庭に大きなセンダンの木がありますよね。我々の鶴丸高校の学風(「好学愛知」「自立敬愛」「質実剛健」)が混じりけなく,真っ直ぐなまま受け継がれてほしいという先生のお気持ちでしょうか。

今日の始業式にあたってのお話は,「鶴丸は勉強するところである」この言葉が深い意味を持って,皆さんに受け継がれていくことを願いたい,また,本校の学風である「好学愛知」「自立敬愛」「質実剛健」がまっすぐに受け継がれていくことを願いたいというお話でした。

「動の前期」に対して「静の後期」。後期・2学期の皆さんの学校生活が充実したものとなることを期待して始業式の挨拶としたいと思います。

皆さん,後期も頑張っていきましょう。

終わります。