公開日 2025年08月22日

国分高校は,平成30年度から,先進的な理数教育を実践している高等学校として,SSH(スーパーサイエンスハイスクール)に指定されました。SSHの事業では,今後のグローバルな時代に対応した国際性や創造性,独創性,コミュニケーション能力,科学リテラシー等の育成を目指します。令和7年度はSSHとして全国で230校が指定されています。国からの支援額は年間約750万円で,その予算を使って課題研究や海外研修・体験的学習に取り組んだり,大学や,県・市,企業,NPO法人等と高度に連携して課題研究に取り組んだりしています。

SSHで行う課題研究はこれからの時代なぜ必要とされるのか?

今の子供たちが社会で活躍する頃は,生産年齢人口の減少,グローバル化の進展や絶え間ない技術革新等により,社会構造や雇用環境が大きく,そして急速に変化して予測が困難な時代になると言われています。また,急激な少子高齢化が進む中で成熟社会を迎えた日本では,一人一人が持続可能な社会の担い手としてその多様性を原動力とし,質的な豊かさを伴った個人と社会の成長につながる新たな価値を生み出していくことが期待されています。

このような社会の激動の変化に対応するために,本校ではSSHの事業を通して,これからの社会で必要となる資質・能力(主体性,科学性,思考力,判断力,表現力,言語能力,情報活用能力,問題発見・解決能力等)を,教科横断的な学習である課題研究を通して身に付けていきます。

SSH事業と教育改革・大学入試改革との関係

令和4年度の新入生から新学習指導要領となり,教育改革・大学入試改革が進められています。その中で,大学入学者選抜における一般入試に関しては,調査書や志願者本人の記載資料が積極的に活用されるようになり,高校時代に取り組んだ課題研究などに関する活動を記載し,その研究テーマを設定した理由や研究の概要・成果等について記述することが求められます。また,課題研究の活動の成果は学校推薦型選抜・総合型選抜の実績にもなりますが,国立大学協会は定員の30%を目安に,学校推薦型選抜・総合型選抜の枠を拡大する目標を掲げています。

今後,より詳細な教育改革・大学入試改革の情報が開示されていきますが,SSHのような主体的な探究活動を推進するプログラムが,今後の大学入試に向けて重要になっていくことが予想されています。

国分高校SSH研究開発課題名

霧島から世界へ イノベーティブな科学系人材の育成を目指した国分プログラムの開発と展開

国分高校のSSH事業の特徴

特徴1

経年的に,基礎訓練期(GS),探究展開期(SR),総合探究期(SI)と積み上げるカリキュラムを開発することで,普通科を含む全生徒が主体的に探究活動に取り組む。

特徴2

科学への導入として地域の課題を学習することで,自己の生き方と直結した科学観や倫理観が養われ,将来持続可能な社会の創造に主体的に貢献しようとする意欲と能力を持つ人材を育成する。

特徴3

先端技術企業や大学,研究機関,NPO法人,海外の学校等と広汎な産学公民連携を推進することにより,生徒主体の探究活動を活性化し,未来を担う人材を育成する。

特徴4

理科と連携した科学英語教材の開発,海外交流校とのサイエンス研修,霧島ジオパークと連携した世界会議への参加等を取り入れたカリキュラム開発と実践により,グローバル人材を育成する。

特徴5

小中高の相互交流を推進することで,地域の理数教育のレベルの向上に寄与するとともに,生徒のコミュニケーション能力や自己肯定感の向上を図る。

SSH学校設定科目

(1) Glocal Science(GS) 1年理数科・普通科 2単位

「世界に誇る霧島学」,「GS実践講座」等を通して探究活動への内発的動機付けを図るとともに,基本的知識や研究活動の手法,情報リテラシーの習得を目的とする。

※ 左は「世界に誇る霧島学 霧島の魅力(鹿児島大学水産学部大冨氏)」,右は「テーマ設定発表会(第一工科大学で実施)」

(2) Science Research(SR) 2年理数科・普通科 2単位

3年間の課題研究の探究展開期として,資質や能力,興味・関心に応じて理系・文系混合で協働的に課題研究を進める。9月に中間発表会,12月に校内課題研究発表会,1月にSSH成果発表会を実施する。

※ 左は「統計学講座」,右は「SSH成果発表会(第一工科大学で実施)」

(3) Science for Innovation(SI) 3年理数科・普通科 1単位

3年間の課題研究の総合探究期として,2年生までの課題研究の成果を生かし,持続可能な社会について文理融合で考察し,論文をまとめて発表する。

※ 市役所でのミニ発表会

(4) SSH科学リテラシー 1年理数科 6単位

自然界や社会の様々な変化を科学的に理解できるように「エネルギー・技術」,「生命・環境」の各領域について横断的に学習し,主体的・協働的に学ぶ学習活動の充実を図る。

(5) 科学英語 1年普通科 1単位

CLILと呼ばれる,教科学習と語学学習を統合した教育法を基に,科学と英語の学習を融合し,科学に関する知識と語学力を養い,英語での発信力を育成する。

(6) SSH数理統計 2年理数科 1単位

理工系分野の研究活動に必須とされるデータサイエンスを実践的・発展的に学習することで,科学的,数学的に処理・考察し,表現する能力と態度を育てる。1年次から行ってきた理数系課題研究の調査データ等を活用することで,統計学の有用性を実感し,課題研究の高度化につなげる。

SSHに関する主な実施事業

(1) サイエンス研修 (1年 11月)

1年生全員が学級の枠から離れて,希望するグループに分かれてバスで移動し,JAXAや大学,博物館や水族館,工業系の企業・研究所の施設・設備の見学や講義の受講,霧島ジオパークでの自然観察等を行う。

※ 左は「鹿児島県工業技術センター」,右は「遺跡発掘体験(埋蔵文化財センター)」サイエンス研修の詳細記事へ

(2) 舞鶴フィールド研修 (理数科1年~3年 )

1年理数科は霧島ジオパークでのフィールドワーク,2年理数科は大学や研究機関での課題研究の実践的な研修会と実験・実習,1~2年理数科は南西諸島周辺での動植物採集を実施。令和7年度の南西諸島研修は,普通科の生徒も参加することができるように拡大して実施。

※ 左は「地質講座(鹿児島県立博物館 若松氏)」,右は「川の生き物講座」

(3) 舞鶴最先端サイエンス研修 (1年選抜15人 3月)

東京大学での講義の受講や課題研究のテーマ設定講習会,筑波大学,JAXA,理化学研究所での施設・設備の見学や講義の受講,国立科学博物館での見学を行う。

※ 左は「東京大学安田講堂」,右は「東京大学での研修の様子」

(4) 国際サイエンス研修 (2年選抜10人程度 2月)

マレーシアの高校や大学で,英語での課題研究の発表や交流を行う。また,動植物採集や科学施設等での研修を実施する。R元以降は新型コロナウイルスの影響等で中止。その代替事業として,鹿児島大学留学生との交流会や宮崎グローバルサイエンス研修を実施している。

※ 左は「交流予定のヤヤサン高校の生徒達」,右は「本校でのマレーシアの高校生との交流の様子」

(5) 自主ゼミ

探究活動を深めたい生徒・グループに対して,自主ゼミを開設し,実験経費や図書購入費,外部講師指導費等の支援を行う。

※ 左は「観光班の海上ジオクルーズ体験」,右は「シジミ班のフィールドワークの様子」

ア 桜蔭理工系女子育成プログラム

本校の前身が高等女学校であり,女子生徒も多いため,女子生徒に特化した科学技術教育プログラムを推進し,学校設定科目化を研究・開発することで,理工系領域を志す女子生徒を育成し,将来の多様で卓越した研究を生み出す環境を構築する。男子生徒の参加も可能としている。

※ 左は「女性研究者研究室訪問(第一工業大学 森園氏)」,右は「トヨタ車体研究所でのリコチャレの様子」

イ 霧島ジオパークゼミ

霧島市霧島ジオパーク推進課と綿密に連携しながら,霧島ジオパークの世界ジオパーク認定を目指して,持続可能な社会の構築を踏まえた研究活動や地域貢献活動を生徒主体で行う。

※ オンラインでのユネスコ世界ジオパーク高校生交流会への参加

(6) SSH研修会・講演会

科学技術イノベーション講演会や世界に誇る霧島学,プレゼンテーション講習会,課題研究講習会等で日本・世界で活躍している研究者・技術者の講演・講義を聴講する。

※ 左は「プレゼンテーション講習会(東京海洋大学 柴田氏)」,右は「科学技術イノベーション講演会(室蘭工業大学清水氏)」

(7) SSH成果の普及

小中学校での科学実験教室,SSH成果発表会の公開等を通して,地域の理数教育や探究のレベル向上に寄与する。

左は「国分小学校の科学実験教室」,右は「青少年のための科学の祭典」

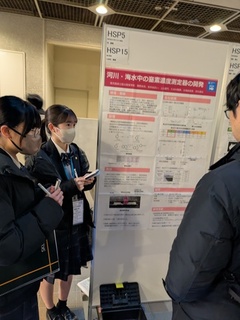

(8) 各種大会・発表会への支援

中四国九州理数科大会やSSH生徒研究発表大会,理数系の全国大会,学会,国際サイエンス大会(ISEF等)等への出場の支援を行う。

※ 左は「自主ゼミ ペーパーレス班 最優秀賞(課題研究発表会)」,右は「理数科 窒素班 最優秀ポスター賞(日本金属学会)」

SSHの【機種依存文字】期中間評価結果について

令和2年度は指定3年目となることから文部科学省により中間評価が行われ,評価結果が公表されました。

本校は,おかげさまで,「優れた取組状況であり,研究開発のねらいの達成が見込まれ,更なる発展が期待される」との全国最高評価の「S評価」をいただきました。

令和6年度 つくばサイエンスエッジ2024年「オーラル特別賞」

2025年のつくばScienceエッジにおいて、サイエンス部エビ班がオーラル特別賞を受賞しました。国際大会である「グローバルリンクシンガポール」に3年連続で出場します!

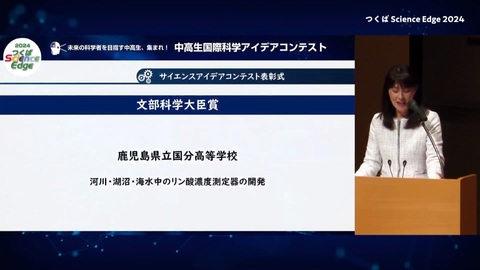

令和5年度 つくばサイエンスエッジ2024年「文部科学大臣賞」*2年連続!

2024年のつくばScienceエッジにおいて、サイエンス部リン酸班が文部科学大臣賞を受賞しました。2年連続! 国際大会である「グローバルリンクシンガポール」に2年連続で出場しました。

令和4年度 つくばサイエンスエッジ2023年「文部科学大臣賞」

2023年のつくばScienceエッジにおいて、サイエンス部リン酸班が文部科学大臣賞を受賞しました。国際大会である「グローバルリンクシンガポール」に出場しました。

令和4年度世界大会 国際科学技術フェア(ISEF)「文部科学大臣特別賞」

令和3年度に引き続き2年連続で日本代表として理数科の生物班(3年生2人,卒業生1人)が,国際科学技術フェア(ISEF)に出場しました。令和4年度は残念ながらISEFでの受賞はありませんでしたが,ISEF出場に伴い文部科学大臣特別賞の受賞があり,8月25日に文部科学大臣への表敬訪問を行いました。

令和4年度SSH生徒研究発表会 「奨励賞」

8月3日に実施された令和4年度SSH生徒研究発表会で,植物部門2位となる「奨励賞」を受賞しました。SSH1期5年間でSSH生徒研究発表会では,文部科学大臣表彰(平成30年度),奨励賞(令和2年度,令和4年度),ポスター発表賞(令和3年度),生徒投票賞(令和3年度)の受賞がありました。

令和3年度世界大会 国際科学技術フェア(ISEF)「グランドアワード4等」と特別賞,「文部科学大臣表彰」

5月21日(金)午前9時から,国際科学技術フェア(ISEF)の Special Award(特別賞)の表彰式がオンラインで行われました。Special Awardは大学や研究機関,学会や企業等がそれぞれの活動にマッチした研究に対して授与するもので,「協賛社賞」です。審査は5月3日に行われ、理数科の卒業生3人が出場しました。その結果,「SIGMA XI The Science Research Honor Society(シグマ ザイ 科学研究名誉協会)」のLife Science(生命科学)分野の特別賞(2等賞)をいただきました。この賞を日本チームが受賞するのは初めてのようです。また,この賞はアメリカの大学に推薦で入れるレベルの賞だそうです。

5月21日(金)夜11時から,国際科学技術フェア(ISEF)Grand Award(グランドアワード)の表彰式がオンラインで行われました。午前中のSpecial Awardは各団体の方たちが独自に審査をして入賞者を決めるのですが,Grand Awardは複数の審査員による公式な審査で順位が決められます。審査の結果,国分高校の「Where are they from? The Origin of Alien Cicada(出水市のリュウキュウアブラゼミの研究)」が動物科学部門でグランドアワード4等を受賞しました!

令和2年度 日本学生科学賞「環境大臣賞」

12月23日(水),日本学生科学賞の最終審査がZoomで行われ,24日(木)に表彰式がありました。日本学生科学賞は日本で最も歴史のある科学コンテストです。理数科サイエンス部3年生物班の3人が,「出水市に侵入したリュウキュウアブラゼミ」の研究で出場し,審査の結果,「環境大臣賞」を受賞しました。

さらに,2021年5月に行われるISEF(国際学生科学技術フェア)への出場も決定しました。

令和2年度SSH生徒研究発表会報告 「奨励賞」

令和2年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会において,理数科生物班の「出水市に侵入したリュウキュウアブラゼミはどこから来たのか」の研究が「SSH奨励賞」を受賞しました。一昨年の全国1位(文科大臣表彰)には及びませんが,全国ベスト12に相当する好成績です。

7月21日(火),発表要旨(和文・英文)とポスター発表の動画(5分)を事務局に送付

8月11日(火),動画による1次審査が行われ,12日(水)に「一次審査通過」の連絡

8月17日(月),Zoomによる2次審査

8月19日(水),二次審査結果(最終審査進出校)発表

9月1日(火),最終成績発表

残念ながら最上位6校による最終審査に進むことはできませんでしたが,全国のSSH指定校222校の中で「今後の活躍が期待される」とされた6校に選ばれ,SSH奨励賞を受賞しました。文部科学省へのリンクを掲載します。ご協力いただいた皆様,ありがとうございました。

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/31/08/1419945_00001.htm

令和元年度中国青少年科学技術イノベーションコンテスト(CASTIC) 金賞 受賞

令和元年7月21日(日)から25日(木)まで,中華人民共和国マカオ市の「マカオ大学」で開催された,中国青少年科学技術イノベーションコンテスト(CASTIC)において,国分高校サイエンス部生物班が最高賞の一等賞(金賞)と二つの特別賞(マカオ大学科学技術イノベーション賞,科学特別賞)を受賞しました。

令和元年度中国青少年科学技術イノベーションコンテスト(CASTIC) の記事へ

平成30年SSH生徒研究発表会 文部科学大臣表彰 【最高賞】

平成30年8月8日(水)・9日(木)に神戸市で行われた平成30年度SSH生徒研究発表会において,国分高校を代表して出場した理数科生物班の研究「幸屋火砕流から7300年立ち直れていない?~大隅諸島のエンマコガネと幸屋火砕流の関係」が,全出場校208校の頂点となる文部科学大臣表彰を受賞しました。SSH指定一年目にして最高賞を受賞したことは,快挙です。詳しくは下をクリック下さい。

平成30年SSH生徒研究発表会 文部科学大臣表彰(最高賞)の記事へ

アカデミックフェスティバル2018(九州大学) 最優秀賞

平成30年12月22日(土)に九州大学で行われた アカデミックフェスティバル2018 将来の夢を切り拓く“高大連携” 「世界に羽ばたく高校生の成果発表会」において,理数科2年生生物班の研究「ヤクシマエゾゼミはなぜそこにいるのか?」が最優秀賞,化学班の研究「もみ殻を最大限に活用したバイオエタノールの生成~酸加水分解による効率の良い糖の作り方~が優秀賞を受賞しました。詳しくは下をクリック下さい。

アカデミックフェスティバル2018(九州大学) 最優秀賞の記事へ

SSHブログ・SSH通信

国分高校の最近のSSH事業の様子をご覧下さい。

国分高校SSH事業概要図

国分高校のSSH事業の概要図です。ご覧下さい。

将来の科学技術系人材育成のためのカリキュラム概要

国分高校のSSH事業の「将来の科学技術系人材育成のためのカリキュラム概要」です。ご覧下さい。

高度な課題研究の実現を目指して~サイエンス部と自主ゼミの活動報告~

国分高校のSSH事業の「高度な課題研究の実現を目指して~サイエンス部と自主ゼミの活動報告~」です。ご覧下さい。

SSH年間指導計画

スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告書

国分高校のSSH事業の研究開発実施報告書です。ご覧下さい。

第【機種依存文字】期

平成30年度 SSH研究開発実施報告書 第一年次 [PDF:10MB]

令和元年度 SSH研究開発実施報告書 第二年次 [PDF:20MB]

令和2年度 SSH研究開発実施報告書 第三年次 [PDF:9MB]

令和3年度 SSH研究開発実施報告書 第四年次 [PDF:7MB]

令和4年度 SSH研究開発実施報告書 第五年次 [PDF:40MB]

第【機種依存文字】期

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Readerダウンロード