公開日 2016年12月21日

盲学校ってどんなところ

盲学校は,鹿児島県に1つしかない,視覚に障害のあるお友達が通う学校です。

といっても,小学部,中学部,高等部とあり,高等部には,病気や事故などで目が不自由になった大人の人も通う,専攻科もあるので,児童生徒は1年生から,40代,50代の方までいらっしゃいます。

また,完全に視力を失ってしまっている全盲の子どもたちから,ある程度視力があり,見え方に障害がある弱視の子どもたちもいます。

どちらかというと弱視のお友達が多いです。

学校にどういう設備があり,これからどんな設備をつけたいですか。

例えば,学校内にある柱や壁の角などぶつかったら危なそうなところには,クッションをつけています。

また,もちろん廊下には,主な通りを中心に点字ブロックが敷いてあります。

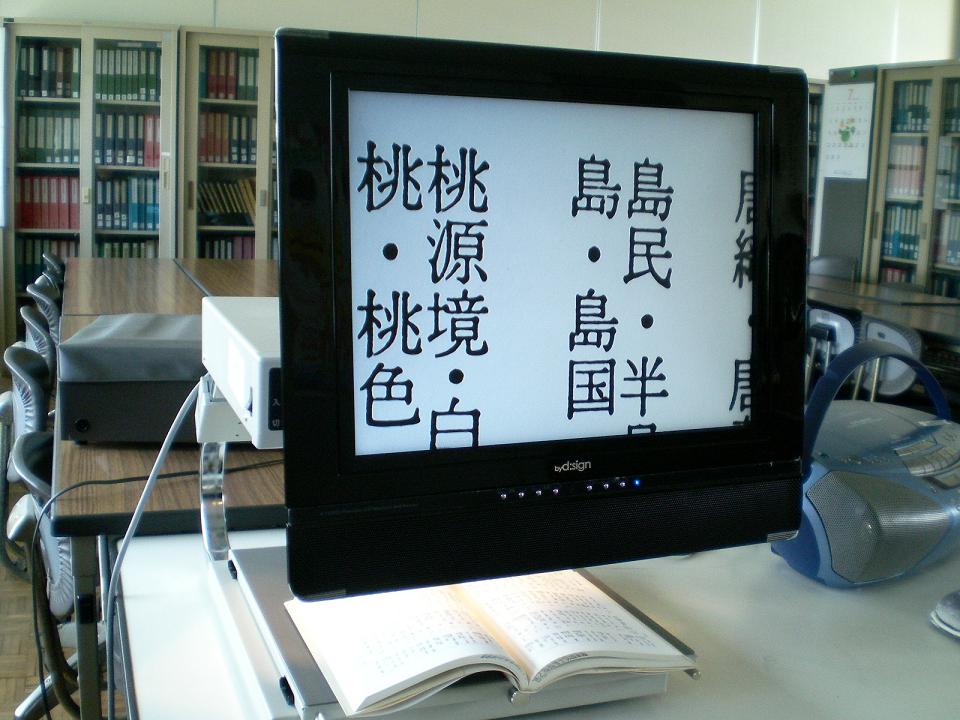

視力を補うために,ルーペ(虫眼鏡みたいなもの),拡大読書器(本を置いて,テレビ画面に文字を大きく写すもの),書見台(机の台が斜めに傾き,本を読むときに目を近づけても姿勢がまっすぐになるもの),パーキンスブレーラー(点字を打つためのタイプライターみたいなもの)など,挙げてみるときりがありません。

|

|

|---|---|

| ルーペ(虫めがね)の一例 | 拡大読書器の一例 |

|

|

|---|---|

| 教科書などを斜めに保持するための書見台 | 点字タイプライター(パーキンスブレイラー) |

これから,つけたい設備ですが,今紹介したものは,使う人が限られているので,とても値段が高いものばかりです。

視覚に障害がある人は,学習するために1人に1つずつ必要なのに,ひとつひとつが高いのです。(例えば,拡大読書器1台19万円ぐらい)ですので,新しい設備よりは,今あるものの数を増やしていきたいところだと思います。

給食または,休み時間,昼休みの時間は

皆さんの学校と同じで,給食時間30分,休み時間5分から15分,昼休み45分です。

登下校はどうしているのですか。

小学部のお友だちは,ほとんどお父さん,お母さんに送ってもらっています。

また,自分でできるようになった子は,バスなどを使って登下校している子もいます。

そして,鹿児島県に1つしかない盲学校ですので,家が遠い人はどうしているかというと,寄宿舎といって学校の敷地内に寝泊まり,生活をしている所があります。

そこでは,自分の部屋があって,お風呂や洗濯など自分でしています。

もちろん布団干しや掃除もします。

敷地内ですので,登下校は1分くらいです。

小学部にも,数名のお友達が親元を離れて生活しています。

目が不自由になった理由は

目の病気のことを眼疾患といいますが,眼疾患にも,いろいろあります。

白内障といって,目の中の水晶体(レンズ)が曇って視力に障害を起こすものとか,未熟児網膜症といって,赤ちゃんの時未熟児で,目の中の網膜(スクリーンみたいなもの)がうまく作られなかったりとか,これも一人一人違います。

網膜色素変性症といって生まれつき,そういった因子を持っていて,次第に視野が少しずつ狭くなっていく(視野狭窄)という眼疾患もあります。

その他には,糖尿病が原因であったり,事故による後遺症であったり,その理由は本当にたくさんあります。

そのために一人一人見え方も違うのです。

盲学校では,どんな学習をしているのですか

基本的には,みなさんの学習している内容と同じです。

みんなの使っている教科書と同じ内容の学習をしたり,視覚に障害があっても生活できるような練習をしたりしています。

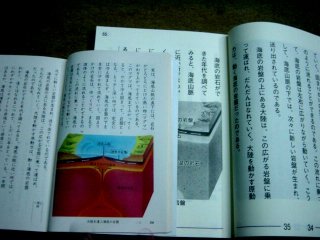

|

|

|---|---|

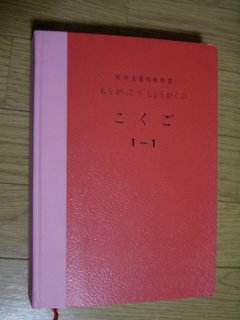

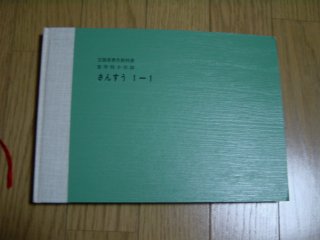

| 点字で書かれた国語の教科書 | 点字で書かれた算数の教科書 |

点字の学習もします。もちろん体育や家庭,音楽などもあります。

教科書については,全盲の子どもたちは点字の教科書を使っていますが,弱視の子どもたちは拡大教科書といって,みんなの教科書をそのまま拡大した教科書を使っています。

みんなの教科書より一回り大きいです。

|

|

|---|---|

| 文字が拡大された教科書(拡大教科書) | 国語の教科書で文字の大きさを比較 |

点字の学習についてですが,目の病気や見え方によっていろいろですが,1年生に入る前から点字の読み書きを勉強しているお友達もいて,だいたい1・2年生で,指を使って読んだり,書いたりできるようになり,3・4年生でアルファベットを読めるようになるお友だちもいました。

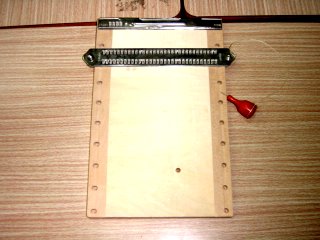

|

|---|

| 児童・生徒たちが使用する点字盤 |

また,盲学校に通っている人たちには,まったく目が見えない人もいるし,少し見える人もいるし,今は見えているけど,これから先に見えにくくなる(見えなくなる)人もいます。

それと,目の障害(視覚障害といいます)だけでなく,その他にもいろいろな障害を合わせて持っている人もいます。

だから,勉強することがらや勉強のやり方は,それぞれの障害に合わせておこなっています。

他の学校と違う教科は

基本的には,皆さんが学習している教科,時間と変わりません。

ただ,それ以外に「自立活動」といって,週に何時間か,視覚に障害があっても自分で生活できるように学習を進めています。

この内容については,一人一人違います。

視覚障害を補助する機器の使い方だったり,白杖を使って校外の歩行訓練だったり,その子どもが一番必要としていることを学習します。

|

|

|---|---|

| 白杖の写真があります。 目が不自由な人が歩行時に使用します |

白杖は折りたたむこともできます |

学習について詳しく教えてください

全く目の見えない人や,これから先,目が見えなくなるかもしれない人は,みなさんが国語で習った点字を覚えて,点字の教科書を使って勉強することになります。

もちろん,点字を使わずに,みなさんと同じようにひらがなやカタカナ,漢字を使って勉強している人もいます。

視覚障害だけの場合は,上に書いたように,それぞれ点字の教科書,文字を大きくした教科書を使って,みなさんと同じことがらを勉強していきます。

ただ,まったく同じようにはできないので,そこには盲学校としての工夫があります。

まったく目の見えない人は,「手でさわること」(触覚)と「耳で聞くこと」(聴覚)をたよりにして,たくさんのことを勉強していきます。

だから,学校でも,手でさわれたり,聞いたりできるものを使っての勉強が多くなります。

例えば,図形とか地図の場合,線の部分を点字の点を打って表したもの,立体コピー機を使って線の部分をうき上がらせたもの,そういうものをさわって勉強します。

体育で使うボールには,中にすずが入っていて,ころがると音がなるようになっています。

かけっこは,ゴールのところでならすたいこやタンバリンの音に向かって走ります。

理科では,ビーカーなどの容器のどこまで水が入っているかを音のちがいで知らせる道具,重さを音声で伝えてくれるはかりなどを使って実験などをします。

特別な用具や機械などを使って,いろいろな工夫をして,ほとんどみなさんと変わらないを勉強しているのですが,むずかしいこともあります。

それは,星や月など,さわることのできないものの勉強です。

また,色もむずかしいです。

先生が説明したことを頭の中で想像するわけです。

それもけっこう楽しいのかもしれません。

視力のある人は,文字を大きくした教科書や,ふつうの大きさの文字をルーペで見たり,画面に大きくうつす拡大読書器というテレビのような機械を使ったりして勉強しています。

このように,今は,いろいろな便利な道具が作られていて,視覚障害の人もみなさんとほとんど変わらない勉強ができるようになっています。

「盲学校だから」と,特別な勉強をしていることはなく,みなさんと同じことを勉強しているというふうに考えてください。

(もちろん,点字や白杖(白いつえ)を使った歩行訓練などはありますが)

メモはどのようにとるのですか

点字を使用している子どもたちは,点字盤や点字盤が小さくなったのを持ち歩いてメモをとります。

体育の授業はどのようにするのですか

基本的にはみなさんの授業と同じです。

視覚の障害のことを考えて安全面の配慮は,十分に行っています。

持久走などで走る場合,弱視の子は,ラインなどを頼りに自分で走ります。

視力の程度によりますが,必要な子は手引き走といって,視覚に障害のない者が手引きロープというロープを使って伴走します。

ボールを使う場合,弱視の子は,蛍光の黄色など,見えやすい色のボールを使います。

また,全盲の子どもは,鈴入りボールといって中に鈴の入ったボールを使い,音を頼りに学習します。

フロアバレー(転がしながら行うバレーボール),グラウンドソフト(キックベースボールのようなバットを使う野球),サウンドテーブルテニス(転がしながら行う卓球)などの視覚障害者も一緒にできるスポーツなどもあります。

その他,なわとびをしたり,鉄棒やマット運動,跳び箱運動もみなさんと同じようにしたりしています。

自立活動の授業では,どんなことをするのですか

目が見えなくても,見えにくくても生活できるような学習をします。

例えば,白杖の使い方を学習するために歩行訓練に実際の道路を歩いたり,拡大読書器といって書物を拡大して読むことができる機器の使い方を学習したりしています。

その他にルーペの使い方,点字の学習,パソコンの学習,そのお友だちが,一番できるようになりたいこと,できるようになって欲しいことを学習するので,その内容は様々です。

給食はどのようにしていますか

盲学校の全校児童・生徒,学校の先生方が食堂に集まり,食事をします。

配膳は先生方が行ったり,一緒にする練習をしたりする子もいます。

「いただきます」の前に,献立の確認をしてお皿の位置確認などもします。

休み時間はどのように過ごしていますか

みなさんと同じように,ブランコに乗ったり,鬼ごっこをしたりしています。

弱視のお友だちも全盲のお友だちも一緒に遊べるように,みんなが工夫をしています。

ボール遊びもよくしています。