公開日 2017年12月19日

1 畜産動物学科の特色と学習内容

本校の畜産動物学科は,産業動物である”肉用牛・酪農・養豚”の3部門を柱として,家畜の生理,生態や経営に必要な技術・知識を学ぶことができます。生徒は必ずそのうちの1つを専攻することになります。実験動物(マウス)は科目の「動物バイオテクノロジー」で学ぶことができます。また,1年次の科目「農業と環境」では鶏や飼育の基礎についての学習を行います。

2 畜産動物学科の取り組み

本校の畜産動物学科における専攻班の詳細は以下の通りです。(1)肉用牛班

肉用牛の飼育に関する基本的な知識と技術の習得を図り,繁殖・育成・肥育すべての分野を総合的に学習することによって,肉用牛経営を行う能力を養う。

(2)酪農班

卒業後に就農できる経営力を養うとともに,酪農に関する課題の解決能力を育てる。また,進学希望の生徒に対し,家畜の基本的な知識と技術の習得を図る。

(3)養豚班

農場管理から食肉加工まで数多くの職業の中から養豚に関係することを学び,また専門的に飼育管理を学習し,経営力を養う。

3 共進会結果

年に数回開かれる共進会の結果を以下の表に掲載します。本校畜産動物学科の生徒および職員で飼育した乳牛または肉用牛を出品しています。

| 大会名 | 期間 | 成績 |

| 2014鹿児島県 ホルスタイン共進会 |

10/17,18 | 未経産の部 グランドチャンピオン 第2部 優秀賞1席 第3部 優秀賞1席 第4部 優秀賞1席 |

↓以下は共進会の様子になります。

4 資格取得

畜産動物学科で取得できる主な資格は以下の通りです。危険物取扱者(丙種・乙種) ワープロ実務検定 日本漢字能力検定 数学検定

英語検定 日本農業技術検定 など

5 主な進路先

畜産動物学科の主な進路先は以下の通りです。【進学】

酪農学部酪農学科,帯広畜産大学畜産学部畜産科学課程,

鹿児島大学農学部生物生産学科,東京農業大学農学部畜産学科,

東海大学農学部応用動物科学科

鹿児島県立農業大学校(肉用牛科・酪農科・養豚科) 他

【就職】

(株)柿安本店,(株)カミチク,(法)森ファーム,(有)錦江ファーム,(株)財宝

(株)鹿児島サンライズファーム ,独立行政法人家畜改良センター 他

6 写真紹介

【県畜産共進会】

12月6日(水) 畜魂祭・農魂祭

本校農場にある畜魂碑前で,神主さんによる神事, 畜魂祭・農魂祭の行事が行われました。関係機関・PTA・同窓会の方々の出席をいただき,畜産動物学科の生徒を中心に、厳粛な雰囲気の中,日頃の教育活動の中で命を捧げてくれた家畜たちに改めて感謝するとともに,命の大切さと農業を学ぶことの尊さを再確認させていただいた日となりました。その後は,日々の実践のたまもの学校産黒豚バーベキューに舌鼓を打ち鳴らし,さらに感謝を深めることとなりました。

10月25日(水)

本校にて、鹿児島大学教授の窪田先生を招き、畜産動物学科2・3年生を対象に受精卵移植をおこなうための和牛胚回収実習をおこないました。生徒たちは、初めて見る胚回収の作業内容をたくさん吸収しようと窪田先生の説明を一生懸命聞いていました。特に、3年生は積極的に質問をしていました。回収した胚は顕微鏡で状態を観察し、感動する生徒も多数いました。

農家委託実習!!

本校の特色ある行事の一つに農家委託実習があります。2年生の自営学科が対象になり,今年は,10月13日からの1週間の間、農家さんの家に寝泊まりし,実際の農家の生活を体験させてもらいます。写真は,開始式の様子です。お世話になる農家の方々に来ていただき,顔合わせをし,連れて行ってもらいます。

次は,実習先での様子です。牛の除角と保定を体験しています。生徒たちにとっては,全てのことが新鮮で意義深い体験となると思います。1週間後の成長した生徒の姿を思うと会うのがとても楽しみです。

大隅地区ホルスタイン共進会!!

10月4日に肝属家畜市場にて,大隅地区ホルスタイン共進会が開催されました。

各農家より選ばれた輝かしい牛たちが,素晴らしい時間と空間を創り出した大会となりました。本校からも9頭出品し,その内,3頭が10月28日に行われる県の大会への出場を決めました。写真は,出場前の最後の手入れをしている場面と第5部の牛たちが競い合っている様子になります。生徒たちも豊かな体験と刺激を受けて県の大会での上位入賞を目指すことを心に決意しました。

9月25日(月)

本校、総合実習室にて、畜産動物学科1・2年生を対象に、鹿児島大学獣医学部研究生による出前授業が行われました。

今回講師のGULHABIB HABIBY氏には、アフガニスタンの農業・文化について講話をしていただきました。日本とは違う農業・文化など、現在の海外の現状を知ることができた生徒たちは、将来の選択の1つとして考えることができたなどといった感想がありました。英語の通訳を通しての講話でしたが、生徒たちは真剣に耳を傾け、理解しようとしていました。今後の生徒の成長がとても楽しみです。

トウモロコシのサイロへの収納(サイロ詰め)

8月28日~30日に,サイロ詰めを行いました。サイロ詰めは,飼料用のトウモロコシを機械で細断し,バンカーサイロに詰め込んで,乳酸発酵させ長期保存を可能にした飼料になります。言うなれば,トウモロコシの漬け物みたいなものです。写真の通り,タイヤショベルと細かいところは人の足で踏圧します。そして,最後にビニールで覆って完成です。サイロ詰めは,畜産動物学科の夏の大イベントです。暑い中,大変でしたが,無事に終了しました。これで,1年間は,餌に困ることはありません。作業は疲れましたが,達成と充実を感じた実習になりました。

8月28・29日 農業高等学校宿泊体験学習

農業高等学校宿泊体験学習が,中学生を対象に本校で行われました。その中で,畜産動物学科では,「鶏・犬の飼育管理」「牛の体のしくみと乳搾り」の体験学習を実施しました!!写真は,牛の体のしくみと乳搾りの様子です。本校生徒も参加し,実際の実習を体験しました。参加したみなさんは,命を育てる実践教育をどう感じたのでしょうか?よければ,本校に入学して伝統をつくっていきませんか?

7月30日(日) 第66回鹿児島県畜産共進会、第11回全共県最終予選会

姶良中央家畜市場にて、第66回鹿児島県畜産共進会、第11回全共県最終予選会が行われました。本校からは、第7区の総合評価群に1頭、特別区の高校生の部に1頭を出品しました。7区の総合評価群では、農家さんと一緒に参加しました。

参加した生徒は、調教の成果を出し切り、悔いのない県の共進会になったと思います。 結果は、2頭とも全共には一歩届きませんでしたが、よい経験になったと思います。生徒たちは、次の目標に向かって現在も頑張っています。

7月21日(金) 鹿屋市市長が来校!!

鹿屋農業高校にて、鹿児島県畜産共進会(全共県最終予選会)に向けての激励のために、鹿屋市市長が来校されました。市長からの激励の言葉をいただいた生徒たちは、肝属郡の代表牛として、よりやる気がわいてきたのではないでしょうか。共進会当日まで時間が限られてきました。悔いの残らない大会になるよう、最後まで精一杯手入れをし大会に臨んで行きます。

7月6日(木) 肝属家畜市場にて、肝属秋季共進会が行われました。

今回の共進会は、11月に宮城県で行われる、全国和牛能力共進会の県予選出場をかけた郡の予選会でした。本校からは、計5頭の牛が参加し、その結果、さとみ号とはるな号が肝属郡の代表の一員として7月30日にある県の共進会に出場することになりました。生徒たちは、1月から全国和牛能力共進会を目標に牛の手入れを頑張ってきました。今後も、最後まで一生懸命頑張ってくれることを期待しています。

デビーク(断し)

4月に生まれた雛の続報です。誕生から約2ヶ月が過ぎ,大雛と呼ばれる時期となりました。そして,成長するにつれてより鶏らしくなり,それに伴い嘴(くちばし)も伸びてきました。この時期の雛に必用な作業があります。デビーク(断し)です。デビークは,写真の通りデビーカーと言われる機械で嘴をある程度切断します。これにより,悪癖(他の鶏のおしりをつついたりするなどのいたずら)の予防となります。デビークは,1年生で全員体験します。短く切りすぎると,餌を食べにくかったりするのである程度の忖度が必要になります。

6月中旬 夕方の光景

本校には,放課後に農場当番があります。農場当番は1年生から3年生までの生徒がローテーションにて,主に家畜の管理作業を行います。普段の実習とは違い,少人数で行うため,より家畜や先生,そして生徒同士が密に接する実習となります。こういったことも含めて,本校では,色々な実習の体系から多面的に学ぶことができます。

5月26日 家畜審査競技大会(肉牛の部)

県下各校の代表が集まり,肉牛の審査競技を行いました。競技は,雌育成牛及び特定部位(体積・後躯・品位),雌子牛を最も良いと思われるものから順位をつける方法で行われました。選手は,少し緊張した様子でしたが,時間いっぱい,精一杯,競技に打ち込んでいました。最優秀賞は,薩摩中央高校の生徒が獲得しました。おめでとうございます。全国大会も鹿児島県の代表として頑張ってください。

農高牛乳

学校(ミルクプラント)では,約週に1度のペースで,農高牛乳を作っています。もちろん学校で飼育されている乳牛より搾乳された100%農高産の牛乳となっています。残念ながら外部への販売は行っていませんが,学校の寮の食事で飲むことができます。手前味噌ですが,結構評判いいです。飲みたい方は,是非,本校への入学をご検討ください。

なお,この牛乳は,文化祭の時のみ外部への販売を行いますので,その時にご購入ください。

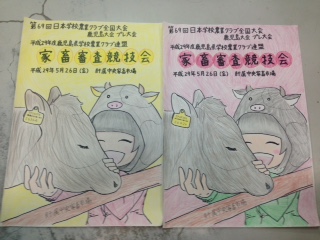

イベントのお知らせ

5月26日(金)に,肝属中央家畜市場にて,家畜審査競技会(肉牛)が開催されます。写真は,生徒たちが作成したポスターです。家畜審査競技は,牛の優劣を実際の牛を使用して審査する競技会です。選手は,県内各地より集まります。今年は,本校が運営を担当します。そして,来年は全国大会も鹿屋で開かれることになっており,より一層気合が入ります。競技は公開されていますので,興味のある方はぜひ見学方よろしくお願いします。当日は,10時半頃からの開始の予定です。

5月中旬 育雛舎にて

雛が到着してから1ヶ月が過ぎました。この1ヶ月に,えづけ(餌を食べさせる作業),予防接種,加温,廃温,換気などの作業を行いながら,学習を行ってきました。現在の体重は,約400グラムです。この1ヶ月で,10倍ぐらいの大きさになりました。卵を産むまであと3ヶ月,成長と学習の日々が続きます。

4月28日 畜産動物学科 対面式

鹿屋農業高校畜魂碑前にて、畜産動物学科対面式が行われました。

各学年1人ずつ、1年の目標・目標進路・希望専攻班などを大きな声で発表していました。1年生も最初3年生のお手本にびっくりしていましたが、2・3年生に負けないぐらい元気で,今後の成長が楽しみです。2・3年生は,先輩として1年生を引っ張ってくれることを今後期待できそうです。

畜産動物学科全体で,今後も全国和牛共進会出場を目標に努力を積み重ねていきます。

4月14日 和牛全国大会予選!!

肝属中央家畜市場にて,春季畜産共進会&全国和牛能力共進会1次予選会が行われました。

前回もお知らせしたとおり,鹿屋地区予選会を通過した“ はるな号 ”が参加し,全体で“ 2席 ”という結果を出す大活躍を遂げました!! これから最終2次予選会(7月6日)に進みます。7月29・30日の大会は,全県下から精鋭揃いの鍛え抜かれた牛が集合します。今回よりも,さらに壁は高くなると思いますが,可能性がある限り,全国大会へ挑み続けていきたいです。また,調教の様子など随時更新していきますので,乞うご期待です。

4月中旬 鶏舎隣の山羊小屋にて

本校には,2匹の山羊(トカラ種)がいます。ダイソンとメイです。ダイソンが雄でメイが雌です。小屋の前には,似顔絵?肖像画?が貼ってあります。2匹とも割と人気者です。

しかし,ただ飼っているだけではありません。“ 畜産 ”という科目の教材になったり,伴侶動物部のメンバーとしても活躍します。山羊は,経済動物,伴侶動物,また,環境保護を担うこともあり,家畜として多くの側面を持つ動物になります。

4月11日(火)

畜産動物学科宛に荷物が届きました!! その中身は...

鶏の雛です。生後1~2日の雛になります。品種は卵用種のボリスブラウンで,主に卵を生産することを目的とした鶏になります。学校では孵化は行っておらず,多くの農家さんもこのようにして鶏を導入しています。そうした方が病気になりにくく,安定的に採卵(卵を取ること)できます。

この雛は,生後約5ヶ月で卵を産みはじめます。その後,約1日1個のペースで卵を産みます。鶏は,主に“農業と環境”という科目で1年次に学習します。そして,鶏の成長にあわせて子どもたちの学習も深まっていきます。管理を通して,命を育み,生育方法について学ぶことができます。

牛の繋留場にて

鹿児島大学獣医学部の先生と生徒さんが来校しました。本校では,約週に一度のペースで,鹿児島大学獣医学部と連携を図り,協同で実習を行っています。今回は,春休み期間のため,本校職員と鹿児島大学の先生と生徒さん(獣医さんの卵です)のみで牛の繁殖検診を行いました。

エコー(超音波診断装置)を使用した繁殖検診です。とても高価な機械で,使いこなすのにも相当な技術を要する機械です。本校は,持っていませんが,鹿児島大学が所持しており,今回はそれを使用しました。エコーでの画像により体内の,卵巣や子宮の状態がよくわかります。

学生の勉強になるだけでなく,職員も高いレベルでの専門的な学習ができスキルアップにつながっています。写真は牛の子宮の画像になります(エコー画像の拡大したものです)。説明してもあまりよくわからないと思います。私たちも,最初は全く分かりませんでしたが,回を重ねるごとに何となく分かるようになってきました。大学との連携により色々な視点から学習でき,知見の深まりを感じるこの頃です。

乳牛の緊急手術

乳牛が,第4胃変位に罹患し緊急に手術を行いました。

牛は,胃を4個持っており,第4胃変位は,4番目の胃が正常な場所でない所に移動し,その為,食欲がなくなり生産動物としては価値を消失する病気です。

その為,手術を行うかと殺をするか判断をしなければいけません。今回は,手術を行うことを選択しました。獣医の先生と本校の職員が助手を務めて手術が行われました。手術では変位した第4胃の位置を確認し,第4胃を正常な位置に戻して,変位しないように腹壁に固定します。ここまでに約30分位かかります。

縫合まで行い,手術は無事に終了しました。早く回復してガンガン乳が搾れるといいなぁと思います。今後の経過はまた報告します。

4月 消毒槽・学科看板

写真は,本校の農場入り口になります。この道路は,中央農道と呼ばれており,農場の中心を通る道路となります。写真の右手側が,鶏舎。左側が,豚舎。そして,その奥が,牛舎,園芸などの圃場へと続きます。

写真の中心にある水が貯まっているところは,車両の消毒槽です。貯留されている水は,消毒液です。農場に入る車両は,必ずここで消毒することになります。近年は,家畜伝染病の発生する事例が報告されています。本校でも,防疫に細心の注意を払いながら,開かれた農場を目指し,農業の魅力を発信しています。

農場の入り口に新しく看板が設置されました!!

畜産動物学科は,肉用牛・酪農・養鶏・伴侶動物(犬・山羊)などを飼育しています。お立ち寄りの際は,看板を見ていただければ,日頃の生徒たちの姿が垣間見れます。

3月31日 肝属中央家畜にて

鹿屋地区全共予選会が,開催され,本校からも6頭の牛が参加しました。全共は,正式には全国和牛能力共進会といい,5年に1回開かれます。「和牛のオリンピック」と呼ばれています。その全共が,今年の9月に宮城県で開催される予定です。本校でも,その名誉ある大会への出場を目指して取り組んでいます。写真は,牛の繋留場の様子です。

和牛の審査は,主に牛の特定部位の測圴値と静止姿勢の検分によって行われます。詳しい内容は,追って報告しますのでご期待ください。次の予選会は4/14です。

3月19日 熊本県家畜市場にて

第15回オール九州ブラックアンドホワイトショウが開催されました!! B&Wショウは,九州の各地から優れた牛が参集します。そして,本校からも選りすぐりの3頭を出品しました。この日のために,毎日の調教と手入れを行いました。生徒たちも緊張しっぱなしの2日間でした。

写真は,本校出品のKANOアイオーンギブソン号です。牛の姿が,より美しく見えるように牛の顔を持ち上げて歩かせます。この姿勢をとって歩かせることは結構な重労働になりますが,本人は,辛さよりも楽しみが勝っていたようで充実した時間を過ごしたようです。

牛の順位は,というと...最下位でした(とほほのほ)。結果は結果として受け止め次につなげていきたいです。しかし,農家の方や他の県の高校と競い合い,交流を図れたことが大きな収穫となりました。夜は,牛が汚れないように基本的には寝ずの番です。牛もいつもとは違う環境のために,落ち着かないようです。色々な体験をとおして,生徒たちの成長を実感した2日間となりました。

3月23日(木)種豚・ヤマト君

3月15日(水)

1年生の「農業と環境」の授業で鶏の解体実習がありました。先生の指導のもと,血抜きから各部位の解体を4人1グループで実施。最後は自分たちで解体した鶏に感謝しておいしく食べました。