公開日 2024年03月14日

| 評価基準 4:よい,よくあてはまる 3:ややよい,ややあてはまる 2:やや不十分,あまりあてはまらない 1:不十分,あてはまらない |

結果の捉え方 4と3の合計価の全体に対する割合が95%以上を高数値評価 4と3の合計価の全体に対する割合が80%以下を低数値評価  は,中間評価と比較して評価が上がったことを示す。 は,中間評価と比較して評価が上がったことを示す。 は,中間評価と比較して評価が下がったことを示す。 は,中間評価と比較して評価が下がったことを示す。 |

学校教育目標

一人一人の良さや可能性を伸ばし,教育的ニーズに応じた教育を行うとともに,自立と社会参加に向けて主体的に生きる児童生徒を育成する。

1 国や県の指針や感染状況に応じた感染症対策や危機管理マニュアル等に基づいた保健指導・安全指導の更なる充実を図るとともに,改訂生徒指導提要を踏まえた児童生徒の心に寄り添う生徒指導を進める。

| 評価項目 | 学部 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3,4の占める割合 (下段が最終) |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|

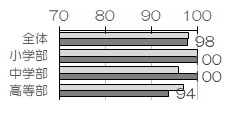

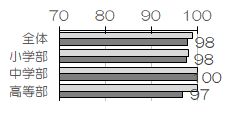

(1) |

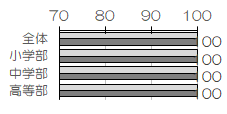

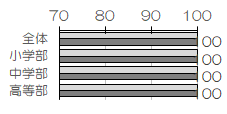

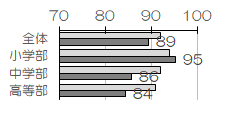

新しい感染症対策について理解し,見直しと改善を図り,状況に応じた教育環境の整備に努めることができたか。 | 合計 | 33 | 60 | 2 | 0 |  |

| 小 | 17 | 25 | 0 | 0 | |||

| 中 | 6 | 15 | 0 | 0 | |||

| 高 | 10 | 20 | 2 | 0 | |||

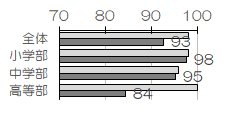

(2) |

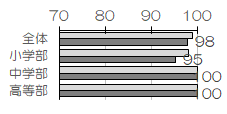

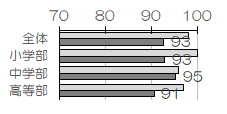

危機管理マニュアルの確認や,ヒヤリハット等の事例を迅速に報告・共有し,事故防止・再発防止のための対策や改善がなされているか。 | 合計 | 26 | 62 | 6 | 1 |  |

| 小 | 14 | 27 | 1 | 0 | |||

| 中 | 3 | 17 | 1 | 0 | |||

| 高 | 9 | 18 | 4 | 1 | |||

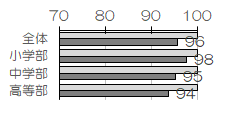

(3) |

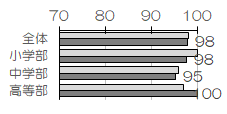

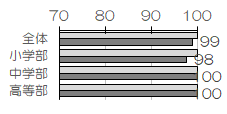

児童生徒一人一人の人格を尊重し,児童生徒理解を深め,改訂生徒指導提要を踏まえた生徒指導の充実を図っているか。 | 合計 | 20 | 71 | 3 | 1 |  |

| 小 | 10 | 31 | 0 | 1 | |||

| 中 | 4 | 16 | 1 | 0 | |||

| 高 | 6 | 24 | 2 | 0 | |||

- 感染症対策については,定期的に感染症対策委員会を実施し,今後の対応等について検討を行った。運動会や学習発表会も,今年度は感染症対策を講じながら,全体での実施ができた。

- ヒヤリハットの事例に関しては,報告基準や報告の流れについて,4月の緊急時対策訓練で取り扱うようにする。また,安全指導係を中心に,事例の共有の仕方やその後の対策について検討する。

- 生徒指導提要については,服務規律に関する研修で取り扱い,改訂の方向性や生徒指導の方法等について学んだ。各学部においても,生活指導係を中心に生徒指導や児童生徒への対応について,外部講師を依頼しての研修を実施したり,学部会で取り扱って話題にしたりする等,学部全体で取り組んでいる。今後も学部・学校全体で研修等に取り組んでいきたい。

2 保護者,看護師,主治医,スクールカウンセラーなどとの連携に基づいた,医療的ケアと訪問教育,健康教育の一層の充実を図る。

| 評価項目 | 学部 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3,4の占める割合 (下段が最終) |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|

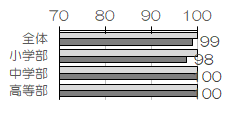

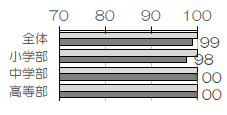

(1) |

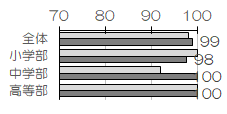

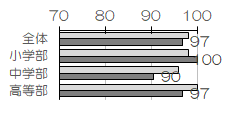

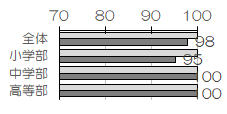

児童生徒の実態に応じ,体力つくりや摂食指導,食育の推進等,健康教育を計画的・継続的に実施しているか。 | 合計 | 36 | 58 | 1 | 0 |  |

| 小 | 17 | 24 | 1 | 0 | |||

| 中 | 11 | 10 | 0 | 0 | |||

| 高 | 8 | 24 | 0 | 0 | |||

(2) |

医療的ケアや訪問教育への理解に努め,保護者や看護師等と情報を共有して連携した医療的ケアや訪問教育を実施しているか。 | 合計 | 40 | 55 | 0 | 0 |  |

| 小 | 19 | 23 | 0 | 0 | |||

| 中 | 9 | 12 | 0 | 0 | |||

| 高 | 12 | 20 | 0 | 0 | |||

3 児童生徒の実態や教育的ニーズを踏まえた学習環境や情報機器等の整備を行うとともに,ICTの活用,教材・教具及びデータの共有化に努める。

| 評価項目 | 学部 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3,4の占める割合 (下段が最終) |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|

(1) |

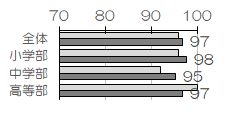

児童生徒一人一人の発達段階や特性に応じた指導・支援や学習環境の整備が行われているか。 | 合計 | 20 | 74 | 1 | 0 |  |

| 小 | 12 | 29 | 1 | 0 | |||

| 中 | 4 | 17 | 0 | 0 | |||

| 高 | 4 | 28 | 0 | 0 | |||

(2) |

学部間での教材・教具及びデータの共有化や効果的な活用に向けて,保存・管理を進めることができているか。 | 合計 | 15 | 77 | 3 | 0 |  |

| 小 | 8 | 33 | 1 | 0 | |||

| 中 | 3 | 17 | 1 | 0 | |||

| 高 | 4 | 27 | 1 | 0 | |||

(3) |

学習の中でのコンピューターや視聴覚機器等の活用や,情報機器の整備とICT活用の研修を進めることができているか。 | 合計 | 20 | 73 | 2 | 0 |  |

| 小 | 10 | 32 | 0 | 0 | |||

| 中 | 4 | 15 | 2 | 0 | |||

| 高 | 6 | 26 | 0 | 0 | |||

- 夏期休業中に備品整理・点検を行い,教材・教具の写真や保管場所についてデータ化し,共有フォルダに整理した。今後とも,効果的な活用に向けて,共有用フォルダの活用を呼び掛けていく。

- ICT支援員が月に1・2回程度来校し,授業関連,校務関連,環境整備関連,校務研修関連を支援していただいている。また,2学期からはロイロノートが使用できるようになり,授業で活用されつつある。ICTを活用した研修会等も多く開催されているので,今後も校内外での研修に,積極的に取り組むことができるようにする。

4 授業づくりを踏まえたPDCAサイクルに基づいたカリキュラム・マネジメントの充実を図るとともに,個別の教育支援計画や個別の指導計画の見直しや活用に努める。

| 評価項目 | 学部 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3,4の占める割合 (下段が最終) |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|

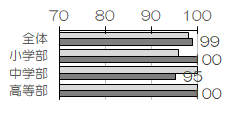

(1) |

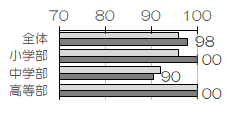

児童生徒・保護者のニーズを適切に把握し,個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し,活用,改善しているか。 | 合計 | 25 | 68 | 2 | 0 |  |

| 小 | 16 | 25 | 1 | 0 | |||

| 中 | 3 | 18 | 0 | 0 | |||

| 高 | 6 | 25 | 1 | 0 | |||

(2) |

児童生徒の実態を踏まえて,教科的内容の検討と段階や系統性のある一人一人の良さや可能性を伸ばす授業づくりができているか。 | 合計 | 17 | 77 | 1 | 0 |  |

| 小 | 9 | 32 | 1 | 0 | |||

| 中 | 4 | 17 | 0 | 0 | |||

| 高 | 4 | 28 | 0 | 0 | |||

(3) |

新学習指導要領に基づいた授業実践を通し,教育課程の編成と指導計画の作成や見直しが行われているか。 | 合計 | 18 | 76 | 1 | 0 |  |

| 小 | 9 | 33 | 0 | 0 | |||

| 中 | 5 | 15 | 1 | 0 | |||

| 高 | 4 | 28 | 0 | 0 | |||

- 教育課程については次年度に向けて,各教科等での見直し・変更に取り組んでいる。来年度は,データ上だけではなく,各学部に教育課程のファイルを置き,すぐに気軽に確認ができるようにする。

5 キャリア教育の視点に立った小・中・高の系統性のある進路指導に努めるとともに,児童生徒の発達段階や特性等に応じた進路指導,進路開拓,進路情報の提供に努める。

| 評価項目 | 学部 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3,4の占める割合 (下段が最終) |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|

(1) |

キャリア教育の視点に立ち,児童生徒が意欲的・主体的に取り組むことができるような環境づくりができているか。 | 合計 | 22 | 73 | 0 | 0 |  |

| 小 | 8 | 34 | 0 | 0 | |||

| 中 | 7 | 14 | 0 | 0 | |||

| 高 | 7 | 25 | 0 | 0 | |||

(2) |

児童生徒の発達段階や特性等に応じて,自己選択,自己決定,自己実現を図ろうとする態度を身につけさせるための工夫がなされているか。 | 合計 | 25 | 70 | 0 | 0 |  |

| 小 | 13 | 29 | 0 | 0 | |||

| 中 | 5 | 16 | 0 | 0 | |||

| 高 | 7 | 25 | 0 | 0 | |||

(3) |

保護者や関係機関と連携しながら,情報共有や進路情報の提供等,進路指導の充実に向けた取組をしているか。 | 合計 | 23 | 70 | 2 | 0 |  |

| 小 | 10 | 30 | 2 | 0 | |||

| 中 | 6 | 15 | 0 | 0 | |||

| 高 | 7 | 25 | 0 | 0 | |||

- 年3回,進路だよりの発行や,夏期休業中には,障害者雇用を行っている企業の人事部の方の話を聞く職員研修を実施した。

- 訪問教育学級生の卒業後の進路については,北薩地域のみではなく,全県下含めて幅広く進路先を検討していく必要がある。進路指導企画係を中心に,進路部会等の情報を活用しながら,情報提供及び開拓に努めていく。

6 国や県の動向や学校の課題に応じた全体研究テーマについて研究を推進するとともに,興味・関心のあることへの修養を通して,自らの資質や専門性を高める。

| 評価項目 | 学部 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3,4の占める割合 (下段が最終) |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|

(1) |

教師一人一人が自己の課題意識をもち,実践することで,自らの専門性を高めるための取り組みを行っているか。 | 合計 | 17 | 76 | 1 | 1 |  |

| 小 | 8 | 33 | 0 | 1 | |||

| 中 | 5 | 15 | 1 | 0 | |||

| 高 | 4 | 28 | 0 | 0 | |||

(2) |

全体研究テーマの内容を理解し,各学部の研究とテーマ研究との関連を充実させ一貫性を保つよう分担・協力しながら研究を進めているか。 | 合計 | 16 | 76 | 3 | 0 |  |

| 小 | 7 | 35 | 0 | 0 | |||

| 中 | 5 | 14 | 2 | 0 | |||

| 高 | 4 | 27 | 1 | 0 | |||

7 互いの良さや多様性を認め合う同僚性を大切にし,服務規律の厳正確保に努めるとともに,一人一人が効率的な業務改善を積極的に推進する。

| 評価項目 | 学部 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3,4の占める割合 (下段が最終) |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|

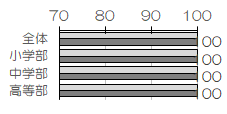

(1) |

一人一人が効率的な業務遂行を図るために,適切な業務分担や統合型校務支援システムの活用をしているか。 | 合計 | 16 | 69 | 6 | 4 |  |

| 小 | 6 | 34 | 0 | 2 | |||

| 中 | 5 | 13 | 2 | 1 | |||

| 高 | 5 | 22 | 4 | 1 | |||

(2) |

互いの良さや多様性を認め合う同僚性を大切にし,気持ちよく仕事ができるような職場環境づくりを意識して取り組んでいるか。 | 合計 | 19 | 69 | 6 | 1 |  |

| 小 | 11 | 28 | 2 | 1 | |||

| 中 | 5 | 15 | 1 | 0 | |||

| 高 | 3 | 26 | 3 | 0 | |||

- GWを活用し,学部の朝の打ち合わせの時間を短縮したり,打ち合わせをする日を減らしたりすることで業務改善につなげることができている。また,GWだけではなく,必要な確認事項は学部室へ掲示をする等,確実な周知を心掛けたい。

- 「気持ちよく仕事ができるような職場環境づくり」については,夏期休業中の校内研修で同僚性をテーマにした研修や演習を行った。日頃からのコミュニケーションを大切にし,困ったときに相談ができ,お互いを尊重し,支え合える環境づくりに努めていきたい。

8 巡回相談,来校(電話)相談,学校等への講師派遣などを通して,特別支援教育のセンター的機能を発揮するとともに,地域の教育・医療・労働・福祉等の関係諸機関との連携を密にした地域支援に努める。

| 評価項目 | 学部 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3,4の占める割合 (下段が最終) |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|

(1) |

地域の教育・医療・労働・福祉等の関係諸機関との連携を密にし,特別支援教育の理解・啓発に努めようとしているか。 | 合計 | 26 | 68 | 1 | 0 |  |

| 小 | 12 | 29 | 1 | 0 | |||

| 中 | 7 | 14 | 0 | 0 | |||

| 高 | 7 | 25 | 0 | 0 | |||

(2) |

巡回相談や電話(来校)相談,学校への講師派遣,いずようサマーセミナー等を通して,資質の向上や情報の共有化を図り,地域の特別支援教育のセンター的機能を発揮することに努めているか。 | 合計 | 35 | 58 | 2 | 0 |  |

| 小 | 17 | 23 | 2 | 0 | |||

| 中 | 8 | 13 | 0 | 0 | |||

| 高 | 10 | 22 | 0 | 0 | |||

- 夏季休業中に,特別支援学校のセンター的役割の一環として地域の幼稚園,小学校,中学校,高等学校の関係者に向けて「県こども総合療育センターの機能と受診の仕方」,「発達障害の児童生徒への具体的な支援及び保護者へのアプローチ」の講話を本校で実施した。